Quando fui à farmácia levar a receita do Lexapro, a mulher atrás do balcão perguntou de quantos meses eu estava grávida. Vinte e oito semanas, respondi, começando o terceiro trimestre. “Você vai se sentir bem desconfortável nos próximos meses, mas vai ser incrível”, disse ela. “Adorei minhas gestações. Queria poder me sentir daquele jeito o tempo todo.”

Não passou despercebida a ironia de que ela estava me garantindo uma experiência incrível no resto da gravidez justamente quando eu estava comprando um antidepressivo. Sorri e fiz um lembrete mental de que eu de fato estava feliz com o fato de ela não ter passado por maus momentos quando estava grávida, apesar de comigo ter sido muito diferente e apesar de a perspectiva de “sentir-se daquele jeito o tempo todo” me encher de terror.

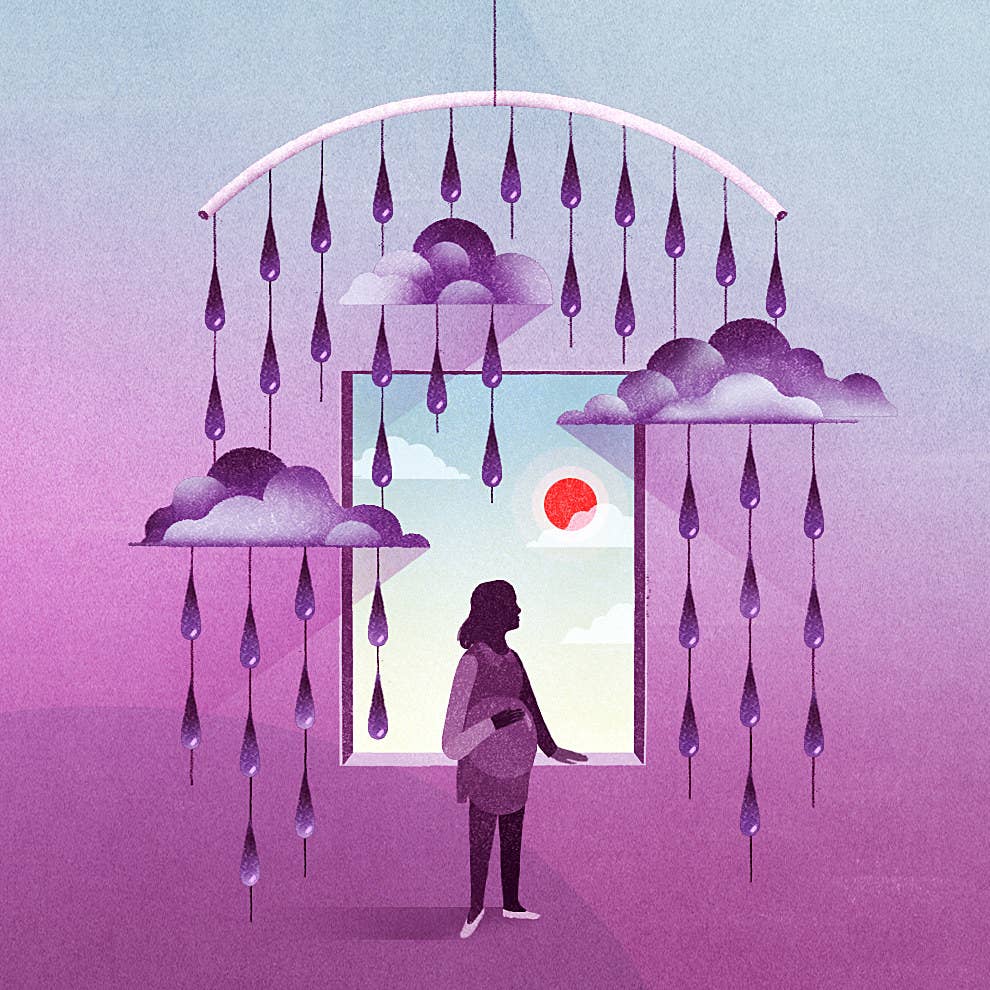

Dias antes eu tinha recebido um diagnóstico de depressão antenatal, o termo médico para depressão durante a gravidez. O problema era tão grave que minha obstetra me mandou para o pronto-socorro para que eu fosse atendida na hora por um psiquiatra. Eu tinha chegado ao consultório dela para uma consulta de rotina depois de três horas de lágrimas e hiperventilação. O que em outra situação seria uma ligeira inconveniência no dia-a-dia do trabalho tinha virado uma questão definitiva sobre minha competência. Esse terror sorrateiro tinha virado um dos sentimentos mais marcantes da minha gravidez – nada dessa história de “brilho”.

Nas seis semanas anteriores, colapsos como esse estavam se tornando mais frequentes, sempre acompanhados de mal-estar generalizado. Não tinha apetite, não ganhava peso,

parei de falar com amigos e parentes, tomava de tudo para marcar e ir às

consultas e sentia que me movimentava em areia movediça. Tinha até sintomas de

psicose pós-parto – visões vívidas, gráficas e repentinas de violência contra

mim e contra o bebê por parte de estranhos ou por acidente, além de pensamentos

suicidas – só que com uns três meses de antecedência.

Esse terror sorrateiro tinha virado um dos sentimentos mais marcantes da minha gravidez – nada dessa história de “brilho”.

Isso não é motivo de vergonha para mim. Trato da minha saúde mental desde os 12 anos, principalmente por ansiedade e, depois de adulta, por estresse pós-traumático. O fato de ter passado por dificuldades durante a gravidez não foi um choque: sentia que seria uma experiência difícil com base no fato de que a pílula anticoncepcional sempre me deixava meio desequilibrada emocionalmente.

Mas não é fácil para uma grávida falar sobre depressão. Procurando histórias parecidas com a minha, ouvi muitos relatos similares em caixas de comentários, mas o artigo de 2015 de Andrew Solomon no "The New York Times" sobre os desafios da depressão antenatal tornou-se fonte de opiniões polarizadas. Os leitores que tinham algo negativo a dizer se enquadravam em duas categorias: pessoas com argumentos “eugênicos-light”, afirmando que mulheres deprimidas não deveriam procriar, ou então aquelas que negavam a existência da depressão durante a gravidez.

“Meu conselho para uma mulher como Mary é não se reproduzir”, disse um dos leitores, mencionando que uma prima tinha tomado essa decisão e que isso era “triste, mas concordo com ela”. Outro escreveu: “Algumas das mulheres descritas parecem sofrer de sérios problemas mentais. Isso não parece uma boa qualificação para quem quer ser mãe!” Outro sugeriu que, se você tem um problema de saúde que possa ser agravado com a gravidez e cujo tratamento exige remédios que possam trazer riscos desconhecidos para o feto, “você deveria... talvez adotar?”

Tais ideias não são só coisa de pessoas que comentam anonimamente na internet. No livro "Origins" (Origens, em tradução livre), a jornalista Annie Murphy Paul descreve sua experiência observando uma participante de um estudo que estava grávida e sofria de depressão:

“Tenho todos os motivos para sentir empatia, mas infelizmente sinto repulsa. O rosto retraído dela não combina com a curva de sua barriga, e a apatia de sua expressão parece incongruente com a vida que se move dentro dela. Pela primeira vez, começo a entender por que a ideia de depressão durante o parto gera tanto desconforto.”

Meu primeiro impulso foi chamar as reações dos comentaristas e de Paul de bom e velho sexismo, mas eles parecem menos um julgamento das mulheres e mais um exemplo da ansiedade extrema da nossa cultura a respeito dos riscos da gravidez em geral. É uma outra manifestação do fenômeno que encontrei durante a minha gestação, pessoas me dizendo o que eu podia e o que não podia – comer embutidos, ingerir café ou álcool, transar, ser vegetariana, tomar Zofran. Mas, neste caso, ou eu não deveria ter ficado grávida, porque corria riscos relacionados à minha doença mental e à depressão antenatal, ou então não deveria me preocupar nem procurar em definir ou tentar lidar com o fato de que eu me sentia muito, muito, muito mal.

A socióloga Barbara Katz Rothman descreve a gravidez como “a canária grávida” na “mina de carvão da medicina”, ou seja, a gravidez não só foi um dos primeiros aspectos da saúde a ser profissionalizado como foi também enquadrado num contexto de risco tão grande que merecia supervisão médica constante. E, surpreendentemente, um dos fatores que levaram a essa abordagem médica da gestação, depois de séculos de parteiras e doulas, foi o movimento da eugenia.

Nem todas as grávidas que sofrem de depressão conseguem falar sobre o assunto.

Os sociólogos Helga Hallgrimsdottir e Bryan Benner explicam em seu artigo de 2014 “Knowledge is Power” (conhecimento é poder) que o surgimento da obstetrícia e a adoção – por parte das feministas da primeira onda nos Estados Unidos e no Canadá – da ciência como forma de ajudar as mulheres a “alcançar seu potencial feminino” estavam vinculados a movimentos nativistas. Esses grupos estavam preocupados com a criação de cidadãos ideais, neste caso, por meio da saúde ideal, o que nas famílias era responsabilidade das mulheres.

Assim, no início do século 20, a gravidez tornou-se uma questão de moralidade: “A conduta da grávida era governada exclusivamente pela invocação de diretivas morais cujo objetivo era evitar perigos possíveis – e evitáveis” , escrevem Hallgrimsdottir e Benner. Isso incluía manuais de autores de expertise variada, tais como "The Wife’s Handbook" (O manual da esposa, em tradução livre), que dizia que as mulheres poderiam ser “candidatas ao matrimônio” mesmo não sendo perfeitamente saudáveis , medicamente, para serem mães. As mulheres deveriam tomar cuidado na escolha dos parceiros, para evitar riscos para o futuro da raça humana. Nos anos 1960, evitar perigos e riscos antes e depois da gravidez tornou-se a narrativa dominante nos círculos médicos.

Desde então, essa linguagem excessivamente cautelosa se estendeu para riscos ao feto, apesar do fato de que pode ser difícil determinar o que representa risco para o feto. “Ninguém pode medir riscos e benefícios desconhecidos”, observam as bioeticistas Rebecca Kukla e Katherine Wayne, porque grávidas não podem ser incluídas em pesquisas com base no risco potencial para os fetos – o que se torna um dilema. O resultado disso é que médicos, parentes e estranhos se sentem à vontade para dar instruções sobre o tudo o que as gestantes devem evitar. E, aparentemente, essa abstinência pode incluir até mesmo a gravidez, se você sofrer de depressão ou precisar tomar remédios para cuidar da depressão durante a gravidez.

Antes de engravidar, fui sincera com meus entes queridos, dizendo que a gravidez provavelmente não era para mim. Elas me disseram que eu mudaria de ideia quando engravidasse. No primeiro trimestre, quando tive hiperêmese gravídica, um tipo particularmente severo de enjoo, amigos que estavam angustiados com meu sofrimento disseram “Tudo vale a pena no final!”, ou então “Você vai se sentir muito melhor no terceiro trimestre!”

O impulso de todos é tentar me convencer, e talvez a si mesmos, que minha experiência seria positiva no geral, apesar de todas evidências dizendo o contrário.

Quando estava no pronto-socorro, as duas assistentes sociais de plantão disseram que a minha depressão era “só hormônios” e que todo mundo passa por isso, uma ideia popular mas incorreta dos processos biológicos em andamento. Para esclarecer: são hormônios, mas sabe-se que flutuações hormonais afetam o humor por causa da interação com os neurotransmissores. No fim da gravidez, os níveis do hormônio reprodutivo progesterona são de 10 a 12 vezes mais altos que no auge do ciclo menstrual, o que, segundo um estudo de 2001 do "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism", pode ter efeito mais forte sobre o humor de certas grávidas.

Se você já sofre de depressão ou, como no meu caso, é sensível a essas variações hormonais, isso pode significar a destruição do seu bem-estar emocional. Dizer que tudo é coisa dos “hormônios” é subestimar a complexidade do sistema endócrino e seus efeitos no organismo.

Até mesmo a funcionária da farmácia disse algo do gênero quando quis me confortar com o fato de que minha gravidez seria incrível. O impulso de todos é tentar me convencer, e talvez a si mesmos, que minha experiência seria positiva no geral, apesar de todas evidências dizendo o contrário. Rotham observa que “calcular os riscos” de nossas experiências e ações na gravidez também significa calcular os riscos das respostas das outras pessoas. Talvez as pessoas que negam a existência da minha depressão e que me dizem que a experiência será positiva estejam tentando me proteger do julgamento dos outros, ou da maneira que acham que vou me julgar, ou talvez até mesmo da maneira como elas tenderiam a me julgar se de fato aceitassem que meu relato fosse verdadeiro e preciso.

Mas isso também tem a ver com medicina. A autoridade da grávida foi tirada da gestante e colocada primeiro nas mãos dos médicos, mas também nas de observadores não-treinados. E é aí que mora o perigo, pois ouvir sem parar que eu "deveria aguentar firme, vai melhorar, são só os hormônios, é normal, vai ficar tudo bem" fez com que eu adiasse o tratamento até a dor ficar intolerável.

A autoridade da grávida foi tirada da gestante e colocada primeiro nas mãos dos médicos, mas também nas de observadores não-treinados. E é aí que mora o perigo.

Para mim, foi relativamente cedo. Ainda bem: o melhor indicador para depressão pós-parto é a depressão antenatal. Uma coisa é estar grávida e não receber tratamento, outra é ser a principal responsável pela criança e não receber tratamento. Alguns remédios indicados para a depressão podem levar até seis semanas para fazer efeito. Comecei a me tratar três meses antes da chegada do meu filho. Quando ele estiver comigo, serei capaz de cuidar de nós dois.

Sou bastante determinada no que diz respeito aos cuidados médicos, e consegui obter tratamento eficaz no prazo correto. Mas não é assim com todas as pessoas. Kukla observa que “a marginalização social pode criar uma aparência de incompetência”. Um artigo do "British Journal of Psychiatry" discute experiências de profissionais da psiquiatria que não confiam nos pacientes, e o estigma ligado às doenças mentais é bem documentado. Ser determinado num ambiente como esses é difícil. Tenho de imaginar que o peso dos julgamentos e das dúvidas serão muito mais pesadas se você está deprimido e não está acostumado a tomar as rédeas da situação. São obstáculos que as grávidas têm de superar para falar abertamente do problema e procurar ajuda.

Acredito que a gravidez seja arriscada, mas acho que é tão arriscada quanto sair de casa, dirigir, comer ou se envolver em relacionamentos. Uma das principais conclusões que tirei do tratamento para a ansiedade e o trauma é que, se não consigo lidar com um risco normal, vou ter medo de fazer qualquer coisa – e isso traz seus próprios riscos. É difícil acreditar que o processo fisiológico que garante a continuidade de nossa espécie é perigoso a ponto de eu não querer engravidar. E um estudo publicado em 2002 pelo "British Medical Journal" mostrou que culturas que enxergam a gravidez e o parto como processos fisiológicos normais (e não perigos anormais que mereçam vigilância e fuga do risco) tendem a ter mais resultados ideais do ponto de vista médico.

Se pudesse voltar no tempo e dizer para mim mesmo o que seria a gravidez, também não teria mudado de ideia, porque queria passar pela experiência. Ficar perplexo porque uma pessoa deprimida decide engravidar não leva em conta o desejo de ter uma vida plena.

Por fim, é importante notar que a intolerância ao risco da gravidez, essa paranoia nos possíveis efeitos sobre as crianças, implica que problemas de nascimento, condições hereditárias e doenças mentais necessariamente representam fracasso e obstáculos para o futuro das crianças. Nasci com um sopro no coração e, claramente, propensão para

doenças mentais. Isso não faz da minha vida menos recompensadora ou plena. Uma

vida menos que perfeita ainda vale a pena. Não a negaria para mim nem para o

meu filho. ●

Rebecca Vipond-Brink é jornalista e vive em Chicago.

Este post foi traduzido do inglês.