笑われるのがおち

私が初めて逮捕されたときの理由は、大麻の所持だった。人種差別的な取り締まりで知られるテキサス州ダラス郊外のファーマーズ・ブランチを車で走っていたときのことだ。

私はヒスパニック、同乗していた友人はアフリカ系だった。私たちは停車を命じられた。理由を尋ねたが、警官たちは答えず、車の中を調べたいと言った。

私たちは、中華料理を買って帰宅していたところで、購入したばかりの大麻も2袋持っていた。袋は開けておらず、まだ吸っていなかった。友人が焼きそばの下に袋を隠したが、警官たちは焼きそばが入った箱の中まで調べ、大麻を見つけ出した。そして、私は逮捕された。

投獄された経験はなかったため、これからどうなるのかわからなかった。まだジェンダーの変更を始めたばかりだったが、私はトランスジェンダーだ。どのように扱われるのかとても恐ろしかった。

ルー・ステレット刑務所に到着すると、ゲイかどうかを尋ねられた。ルー・ステレット刑務所には「同性愛者監房」があり、私はそこに入った。刑務所にいたのは10~15日ほどだった。

幸運なことに、同性愛者監房には、ジェンダーを移行した女性が1人いた。彼女の逮捕理由は売春だった。彼女は私を守り、刑務所での生き方を指南してくれた。そのため、初めての刑務所はそれほど悪くなかったが、これからどうなるのかわからず、やはり少し恐ろしかった。

私は、10代後半から20代前半にかけてジェンダーの移行を続けた。20~21歳ごろには、ホルモン療法に加えて、身体を変え始めた。私はクラブに通い、年上のトランスジェンダーたちと交流した。そして、私の「ゴッドマザー」となるニッキー・キャリコと出会った。彼女は私を見ると、「あなたのことが気に入った。ずっと娘がほしいと思っていたの」と言った。

私たちはうまが合った。彼女は私と同じく、子供のころ、友達が少なかったのだと思う。彼女は私の身体改造を手助けし、フィラー(注入剤)で女性らしい顔をつくる方法を教えてくれた。

彼女が教えてくれたことやしてくれたことに感謝し、彼女を記憶にとどめるため、私はキャリコと名乗るようになった。私たちゲイは、友人を家族同然と考える。私が彼女の名前をもらったのは、そうした関係を続けるためだ。

当時、性別を変えたトランスジェンダーが普通の仕事に応募したら、笑われるのがおちだった。つまり、コールガールになるしかないというプレッシャーが大きかった。そうした仕事は、ライフスタイルのなかに組み込まれているようなものだった。そのため、私もコールガールになり生計を立てた。刑務所で出会った女性と連絡を取り、仕事についての指南を受けた。

2005年、ハリケーン・カトリーナが発生した。そして2006年、私が暮らしていたアパートは、住む場所を失った人々の家になった。私は、ハリケーンの被害者だったある男性と出会い、付き合い始めた。

「金を稼ぐ方法がある。米連邦緊急事態管理庁(FEMA)の給付金を申請するといい。質問の答えは全部知っているから」と彼は言った。

彼にやり方を教わり、私は給付金を受け取り始めた。金額は2500ドルほどだ。私は、友人の一人にこの話を持ちかけた。最初は「一定の金額を稼ごう」という程度だったが、そのうち友人が欲深くなり、欲張った揚げ句、逮捕されてしまった。彼は逮捕されたとき、私のことを密告した。私は彼にやり方を教えたという理由で、結局、刑務所に送られた。

私は、実家で母親といるときに逮捕された。感謝祭の直後だった。女性の私服警官が、古い写真を持ってやって来た。私が性別移行したことを知らなかった彼女は、母親に対して、バーで私が彼女に連絡先を教えたと言った。

「彼に電話しようとしているんですが、つながらないんです」。そんなはずはないけど、と母親は答えた。しかし、彼女は玄関先で私に電話をかけた。電話の音がしたので、待機していた警官たちが突入し、私を逮捕した。

逮捕後は保釈され、5年間の保護観察となった。しかし、私は大麻を吸い続け、尿検査はいつも陽性だった。次に陽性反応が出たら、刑務所に逆戻りだと保護観察官に警告された。そこで、私は逃げることにした。ダラスにとどまりながら、保護観察官への報告をやめたのだ。これは再逮捕を意味する。そのうち捕まると思ったが、結局、3年間は無事だった。私は自立のため、コールガールの仕事に戻った。

「たたきのめしてやる」

2011年の終わりごろ、私はついにオクラホマシティで逮捕された。おとり捜査による逮捕で、容疑は売春だ。

オクラホマシティの刑務所は、ダラスの郡刑務所とは違った。彼らは私をどこに入れるべきかわかっていなかった。同性愛者監房のようなものはなかった。男性側と女性側のどちらに入れるべきかが決まるまでに6時間かかった。

午前2時に連行され、朝の8時か9時になって、ようやく巡査部長がやって来た。「性別適合手術は完了しているか?」と彼は質問した。そして、手間を省くため、彼らは私を、男性側の独房で隔離することに決めた。

オクラホマシティの刑務所では、2フロアに独房があり、1階に食事用のテーブルと椅子が並べられていた。私の独房は最上階で、小窓付きの頑丈な扉で、外とつながっていた。小窓から外をのぞくと、ほかの独房と食堂が見えたが、外に出られるのは毎日1時間だけだった。私は、その時間をシャワーに使った。

ほかの人の独房を訪れ、窓越しに話をする囚人もいた。ただ興味本位で、私の独房にやって来る囚人も多かった。彼らは「おまえのおっぱいを見せろ」などと言った。「おい、おとこ女。同じタイミングで外に出たら、たたきのめしてやる」などと言われることも多かった。

しかし、少なくともオクラホマシティでは、小窓からほかの人を見ることができたため、完全に一人ではなかった。人と話すこともできたし、全員が恐ろしいわけではなかった。しかも、クールな看守がいて、私の窓を訪ねてきてくれた。若い看守で、新入りだったのだと思う。彼は私の窓にやって来て、話しかけてくれた。私がトランスジェンダーであることなど気に掛けていなかった。もしかしたら身内にトランスジェンダーがいたのかもしれないし、トランスジェンダーに惹かれていたのかもしれない。実際のところはわからないが、囚人たちと違って、彼はいつも本当にクールだった。勤務のたびに必ずやって来て、30分から45分ほど話をしてくれた。

私は、主に読書をして過ごした。いろいろ読んだが、頭には残らなかった。ただ暇つぶしのためだけに、手に入るものは何でも読んだ。新聞は最初から最後まで読んだ。クロスワードパズルもやり、折り込み広告も読んだ。折り込み広告は、外の世界に飛び出す手段だった。本当に気が狂いそうだったため、そうして正気を保っていた。

聖書に没頭しようとは思わなかった。聖書を開き、読んでいると、何かが違うと感じたのだ。私は神を信じているが、聖書は信じていない。

私が独房にいたのは、公判までの6週間。売春の罪から逃れることは可能だった。私を逮捕した警官が、私の胸を触ったり、私に陰部を触らせたりするなど、不適切な行為を働いていたためだ。私は裁判官に、彼の陰部について説明できると言った。彼も出廷することになっていたが、結局現れず、私は不起訴となった。

着用できるのは、ボクサーショーツと靴下だけ

オクラホマ州では不起訴になったが、テキサス州ダラスでは逮捕令状が出ていた。テキサス州の当局者が現れ、私に鎖を付けると、詐欺罪で服役させるため、ダラスに連れ戻した。私は、ルー・ステレット刑務所に送られた。

最初の3カ月は「同性愛者監房」にいたが、ある日、身体検査が行われた。職員たちが突然やって来て、囚人服を脱ぎ、ボクサーショーツ一枚になるよう命じたのだ。着用できるのは、ボクサーショーツと靴下だけだ。

しかし、私にはバストがある。服を脱いだら、監房から出て、ホールに行かなければならなかったため、私は職員の一人に、「シャツを着たままでもいいですか?」と尋ねた。ホールには、男性の囚人たちが全員そろっている。胸をあわらにした状態で出ていくわけにはいかない。職員は「シャツを着たままでいい」と答えた。

私は、監房の外で列に並んだ。身体検査の責任者は、アフリカ系の女性だった。彼女は外で待機し、順番に検査を行っていた。私の順番になったとき、「なぜシャツを着ている?」と彼女は言った。「ほかの職員にも伝えましたが、私にはバストがあります」と私は答えた。すると彼女は、「今すぐ列から出て、壁のそばに立て」と命じた。そして、全員が出てくるのを待ってから、「こっちに来い」と言った。

彼女は私を部屋に入れ、「シャツを脱げ」と命じた。私は「もちろんです。ただ、何も隠し持っていないことが確認できたら、もう一度シャツを着ていいですか?」と質問した。彼女は「よく聞くんだ。あばずれ女」と言い、私の額に指を置いた。「そのいまいましいシャツを脱がなければ…おまえはまだ男だ。おまえはこれからも永遠に男だ。全員がシャツを脱ぐ決まりになっている。おまえも同じだ」

私はもう一度、自分はほかの監房の前を通る前にシャツを着たいだけだと伝えた。すると彼女は、「私は催涙ガスで、お前の動きを封じることができる。その前に脱ぐんだ」と言った。私はシャツを脱いだ。催涙ガスなど御免だった。彼女は「よし。シャツを着ろ。監房に戻って、荷物をまとめたら、出てくるんだ」と言った。

「私はどこに行くのですか?」と尋ねたら、「心配しなくていい」と彼女は答えた。「行き先を教えてくれないのなら、私は何もしません。私には何が起きているのかを知る権利があるためです」と私が訴えると、彼女は私をつかみ、壁に投げつけた。「あばずれ女。おまえのケツの穴に、私のルールに従えと言ったんだ」

彼女は私を壁にたたきつけ、私は頭が真っ白になった。私はとっさに彼女を押し返した。私が押し返すと、彼女は仰向けに倒れ、床を転がった。そのとき、看守たちがやって来て、私をつかむと、床に投げつけた。彼らは私を起き上がらせ、荷物をまとめるよう命じ、私を独房に移した。

正気でいられたのはレッドのおかげ

私は独房に入れられた。私が彼女を突き飛ばしたからだが、彼女はそれを「保護拘置」ということにした。私は女に見えるし、バストもあるから、雑居房に入れるべきではないというのだ。ただ、そこは同性愛者監房だった。その階の刑務責任者は、「お前を守るためだ」と言ったが、私を閉じ込めておく理由をつくるためにそう言っていただけだ。抗議したが、「保護拘置」が理由だからと言って却下された。

すでに3カ月間もそこで過ごしていたし、その間に保護なんかなかった。3カ月間何も問題はなかったのに、今になって何の問題があるというのだろう。同性愛者監房の意味がないではないか。

彼らは、私を独房から出そうとしなかった。私は独房で、気が狂いそうになっていた。ルー・ステレットの独房は、オクラホマシティのものとは違っていた。オクラホマシティでは、少なくとも、独房のドアについている窓から覗けば、ほかの人たちを見ることができたし、彼らに話しかけることもできた。でもダラスでは、窓からは白い壁しか見えなかった。

ルー・ステレットの独房には、自分専用のシャワーがあった。ほかに、2段ベッドとシャワーと小さなテーブルがあった。食事はドアの前まで運んでくる。だから、ほかの人とは完全に隔離されていた。

私が正気でいられたのは、全室に空調用の通気口があったおかげだ。各通気口が、ほかのすべての部屋に通じていた。

隣りの独房の囚人は、独房に入れられた私を見て、私のことを気に入ったらしい。彼は、こう話しかけてきた。「なあ、おれはお前のことをわかってる。お前がトランスセクシュアルだってわかってるよ。ここでの生活がもっと良くなるように手を貸してやる。お前がおれと話をしてくれたら、おれの生活もきっとよくなるんだ」

私が知っていたのは、彼のあだ名が「レッド」だということだけだ。彼は、タトゥーをたくさんしていた。中には、ギャングの一員であることを思わせるタトゥーもあった。彼は、ほかの囚人としょっちゅう殴り合いのケンカになっていたため、独房に入っていた。ケンカにならないよう、自分から独房に入ったのだ。だから彼も「保護拘置」だった。

私は、通気口脇のベッドとマットを動かし、通気口を通して話をした。自分たちが自由な世界にいるつもりになった。こんな具合だ。「いいか、よく聞けよ。おれたちは外にいると思うんだ。これは携帯電話だ」。そしてレッドが電話をかける。「リンリンリン」。私は本物の電話みたいに、「もしもし」と答えた。私は独房で、自分相手に話をするようになっていた。

1日のほとんどの時間、疑いや疑問にふけっていた。今のような生き方をしていることに疑問を抱いた。ここを出たら、男になるべきなのか。なぜこんなことをしなくちゃならないのだろう。なぜ。なぜこんなことを耐えているんだろう。こんな扱いを受けるようなことは何もしていない。法を犯したのはわかるけど、もう刑務所には入っている。その上もっとひどい扱いを受けるのはなぜだ。

彼のおかげで助かっていた。彼がいなかったら、完全に狂っていただろう。

私は精神科医に診てもらいたいと頼んだ。医者が来て問診したが、抗うつ薬の「セレクサ」と、名前を忘れてしまったがもう1つ別の薬を処方しただけだった。その薬を毎日飲みたくなかった。体が慣れてしまって、ここを出たあとも、毎日飲まなければならなくなるのが嫌だったのだ。

私は、その年の残りをずっとその独房で過ごした。つまり、9カ月にわたって独房で過ごしたわけだ。訴え続けたが、出してもらえなかった。私は独り言をたくさん言った。幻覚は見なかったが、自分相手に会話をしていた。自分に質問をしては自分でそれに答え、はっと正気に戻って、これじゃだめだ、と思った。

レッドが、私の独り言を聞いた。そして「ソーニャ、そこで誰としゃべってるんだ?」と話しかけてきた。反対側の独房には別の男が入っていたが、その男に話しかけたことはなかった。その男は、実は、頭がおかしくなっていた。自分が聖書に出てくる人間だと思っていた。毎朝、私が起きると、彼は聖書の言葉を語った。

彼は、私がトランスセクシュアルだと知っていた。だから義務感を覚えたのか、時々こんなことを言った。「お前は地獄に落ちる。地獄の炎に焼かれるのだ」。私は毎日これに向き合わなければならなかった。「勘弁してくれ」と思った。そんなときレッドは言った。「あいつの言うことを聞くな。こっちにこい。おれと話をしろ」

私には日課ができていた。体を動かすのはシャワーを浴びる前。エクササイズを終えるころには、汗をかいているからだ。シャワーの時間があって、それから、看護師が囚人たちの薬を持ってくる音が聞こえる。薬を飲んで、15分後には眠りに落ちる。朝4時に目が覚める。朝食。朝食のトレーを取る。朝食を食べる。また寝る。起きる。4時から、11時か11時半まで、ずっと熟睡した。

昼食が運ばれてくる。昼はサンドイッチを食べる。いわゆる「冷たい食事」だ。毎日、ボローニャソーセージ、パン、チーズ、ゼリーを食べた。ときどきパスタサラダが出ることもあった。それが毎日。唯一変化があるのは夕食だ。温かい食べ物が出る。夕食に入っているものは、みんな大豆でつくられている。だから本物の肉じゃない。見ると「なんだ、これじゃドッグフードだ」と思う。

刑務所はうるさかった。いつも誰かが叫んだり、ドアを蹴ったりしていた。寝る時間がくると、怖くなったのを覚えている。今にも、誰かが独房のドアを開けて、襲いかかってくるんじゃないかと思ったからだ。誰かがドアを開けて、看護師を呼ぶかもしれない。そのとき囚人が通りかかって、私に襲いかかってくるかもしれない。いつも片目を開けて眠っているような気分だった。

毎日、『ダラス・モーニングニュース』紙を隅から隅まで読んだ。クロスワードパズルもやった。それが唯一の楽しみだった。

1日1時間、1人でジムに行くこともできた。外に出してもらい、ホールを歩いていると、窓から唾を吐きかけてくる囚人や、自分の便を体に塗りつけている囚人がいた。私を見て、「ホモ野郎」と言う人もいた。こうした人たちは、頭がおかしくなっていた。窓から中を覗いたとき、自分のシーツでブランコをつくって、そこにくるまって揺れているのが見えた。私もあんなふうになるのか、と怖くなった。私が恐れていたのはそれだ。しまいには、自分もああなることが怖かった。

でも、レッドのおかげで正気を保っていた。レッドは、新聞に載っているレストランのリストを読み上げ、それから、通気口を通して私に電話をかけた。こんな風だ。「なあ、どこに行こうか。レストランを調べよう。何が食べたい? 着替えなよ。7時に迎えに行くから」。そして7時になると、私が電話をかける。「やあ、7時だよ。来る?」するとレッドが答える。「ああ。いま向かってるよ」

レッドの反対隣の独房にいる男は、私たちの会話を聞いてレッドをからかった。「ホモ黒人め。あのアマと話をしてるのか」。レッドは「お前らが何を言おうと知ったこっちゃない。おれは気にしない」と言い、私に話しかけた。「あいつらの言うことを聞くな。無視するんだ 気にするな」。すると聖書の男が、「ああ、神はすべてを司る」と言うのだった。私たちは彼らを無視して続けるしかなかった。

それは差別だった

2012年に釈放されたとき、母が迎えに来た。そしてしばらく、母と一緒に暮らした。初めて外に出たときは、どうしていいかわからなかった。周りの人が自分を見ているんじゃないかとか、自分に危害を加えるんじゃないかという考えを断ち切るまでに、1カ月かかった。それから、吐きそうなほど気分が悪くなるようになった。

ある日、ゴッドマザーのニッキーが私を、「トレーダーズ・ビレッジ」に連れて行った。屋外でいろいろなものを売っていて、日曜には、身動きが取れないほど人でいっぱいになる、フリーマーケットのような場所だ。

そこへ着いたとたん、私の中で何かが壊れた気がした。ニッキーが「どうしたの?」と聞いた。めまいがしてフラフラだった。「ママ、気分が悪いの」。私は吐き始めた。ママがまた、「どうしたのよ」と聞いた。「ママ、私、こんなにたくさん人がいるところはダメなの、知ってるでしょ」と答えた。「クルマの鍵を貸して」

私は車に戻って、前の席で背もたれにもたれ、ただ座っているしかなかった。人ごみにいられなかった。これを克服するのには、長い時間がかかった。

母と暮らしているとき、私はずっと自分の部屋にこもり、テレビばかり見ていた。母が2階にきて、「下に下りて食事しないと」と声をかけると、私は「わかった、行く」と答えた。そのときでさえ、家族みんながテーブルを離れるまで待っていた。そして1人でご飯を食べ、急いで2階に戻るのだった。しばらくそんな状態だった。刑務所を出て以来、私は新聞を読んでいない。読めば、刑務所のことを思い出して耐えられなくなるからだ。

私は、親友のポカホンタスを通じて、ミス・ネルと会った。ポカホンタスは、ダラスに住むトランスセクシュアル擁護者だ。彼女は月1回開催している交流会に私を誘った。ミス・ネルはゲストスピーカーだった。

ポカホンタスが私を誘ったのは、私が、大勢の人がいるところに行きたがらなかったからだ。友だち何人かが彼女のアパートに入り浸っていたが、出所したあとは、彼らと一緒にいるのもダメだった。極度の不安症になっていたのだ。人に会うと嘔吐が始まった。出所したばかりで、周りに人がいることにまだ慣れていなかったのだ。

ミス・ネルは、「トランス・プライド・イニシアティブ」という非営利団体を運営している。ミス・ネルがゲストスピーカーとして参加した交流会のあと、ポカホンタスが言った。「ミス・ネル、こちらは私の友だちのソーニャです。独房に入れられた人の話をしましたよね。狭いところから出てきたばかりなんです」

ミス・ネルは、「会いたいと思っていました」と言った。そして、「私はこういう取り組みをしているんです」と、投獄されたトランスジェンダーの人々や、彼らの権利について、さまざまな活動をしていることを説明してくれた。刑務所内で差別を受けている人たちのために戦っているということだった。彼らがミス・ネルに手紙を書き、ミス・ネルが彼らのために戦うのだ。

ミス・ネルは言った。「今度、刑務所の所長と会うのだけど、そこで話をしたい?」「ええ」と私は答えた。結局私はその会合に行くことができなかったけれど、ミス・ネルが、私の体験を彼らに話してくれた。

刑務所では、トランスジェンダーの人が入所してきて、その人が性転換手術をしていた場合は、自動的に独房に入れるというルールになっていたようだ。それは差別だ。独房は精神を蝕むということが、わかっていないのだ。本当に気が狂う。私は幸運にも、出所して回復したけれど、回復しない人もいる。狂気の世界から抜け出せないのだ。

ダラス刑務所の偉い人たちは、何が起きているのかきちんとわかっていなかったようだ。だがミス・ネルが私の話をしたことが、事態を変えるのに一役買った。ミス・ネルは、何かをやり遂げる力がある人だ。

彼らは解決策を打ち出すことができた。今では、男性刑務所に入ったトランスジェンダーの女性には、同性愛者の牢に入るか、それとも独房に入るか、という選択肢がある。囚人自身が選べるのだ。動物のように扱われる必要はない。

最近は、不安になることはない。自分自身にとても満足している。保護観察期間も終わり、何のストレスもない。刑務所に連れ戻されることを心配しながら眠りにつくこともない。

旅行もたくさんしている。旅はいい。私はどんな障害に遭っても、トランスジェンダーの人間としてそれを乗り越えた。もはや、自分の生き方に迷いはない。

法的な問題を起こしたため、家族にはひどいことをしたと感じていた。でも、法的な問題がなくなった今、家族が私を違う人として見てくれているのを感じる。家族といてとても幸せだし、前よりも家族との距離は近い。特に、母とは近くなった。私は本当にメルセデスが大好きだ。

Illustrations by Sally Deng for BuzzFeed News. Illustration of Sonya Calico by Christine Shields.

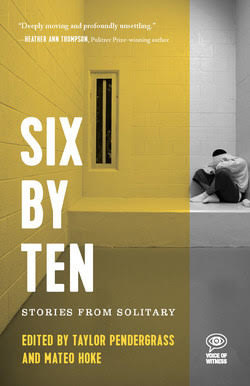

Excerpted from Six by Ten: Stories From Solitary edited by Mateo Hoke and Taylor Pendergrass. All rights reserved. Learn more about Six By Ten here.

Sonya Calico was sent to solitary in a men’s jail in Texas, supposedly for her own protection. Her story helped inspire change for other trans people facing incarceration in Dallas.

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:米井香織、浅野美抄子/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan