たしか13歳のときだったと思う。時間は、深夜の2時か3時だった。私は、紫色のデジタル腕時計を外した。そして、時計のベルトの下に隠れて、肌の色が薄くなっていた部分の産毛を抜き始めた。産毛がなかったら、自分の肌がどのように見えるのかを知る必要があった。それは、自分以外誰も見ない場所でなければならなかった。

毛を1本ずつ、人差し指と親指でつまんだ。間違って肉を挟んでしまうこともあった。傷ができ、血も出たが、やり続けた。私はすでに、美しさのためには、野蛮なことにも耐えなければならないと知っていた。

ついに私は、最高に明るいバスルームの電気の下で、毛の生えていない手首を見つめていた。柔らかな肌は赤く腫れて痛かったけれど、とても気に入った。腕時計ベルトの下に隠されていた、本当の女性の肌だった。

翌週、私は授業中やスクールバスに乗っているときに、指を腕時計の下に滑り込ませて、自分だけの秘密を確かめていた。まだ誰にも見せられなかった。毛を抜いたことが恥ずかしかったのではない。そんな願望を持っていることが恥ずかしかったのだ。

私がやったことを誰かに話すことは、ある現実を認めることになるが、私にはその現実を受け入れる準備ができていなかった。すなわち私は、自分自身の体を見て、嫌悪感を募らせていたのだ。絶望的なほど、その嫌いな部分を修正したかった。

体毛がない女性の肌を見て、私もそうならなければと初めて感じたのは、いつだっただろう。美しさとは、物心つく前から継続的に教育されるものだった。テレビや映画、照明を当てられた看板など、視覚文化のひとつひとつによって教えられるものだった。そして毎朝、鏡は私に落第点を出した。これほどうまく教えこまれた授業は、ほかにはない。

13年後。いまの私は、爪に濃い赤のマニキュアを塗り、MACのパウダーファンデーション(色はNC42)で、ニキビ跡や顔の毛を抜いた跡を滑らかに見せ、ダークカラーの口紅でカサカサの唇をカバーしている。体毛は、レーザーやホットワックス、糸などで根こそぎ引っこ抜いてある。髪の毛は抜かないけれど、容赦はしない。縮れを防止し柔らかなカールを保つスタイリング剤で言うことを聞かせ、毎日ホットアイロンで挟んで熱をかける。私は美という夢を消費している。そしてそれは、決して私だけではない。

インドにおける美と健康の市場は、前年比18%増で成長している。アメリカやヨーロッパの市場と比べて、約2倍の速さだ。インド人は、毎年およそ8000億ルピー(約1兆2500億円)を美容に費やすと見られており、今後5年間でその数字は3倍に膨らむと期待されている。

インドのダイエット業界と美白業界がブームに沸く一方で、それとともに、摂食障害や身体イメージに関する問題も増えている。インドは、年間の美容整形手術が世界で5番目に多い国なのだ。

こうした業界が急激に成長し始めたのは1990年代だ。私が生まれた1991年は、インド政府が経済改革を始めた年だった。経済危機を回避し、外国企業がもっとインドに店舗を設置しやすくするための改革だ。子どものころ、私は家で、アメリカの若者向けケーブルテレビ「MTV」や、アメリカの子ども向けケーブルテレビ「ニコロデオン」に登場する、輝くような白い顔と茶色い髪の人たちを見ていた。リビングのテーブルには『ELLE』や『COSMOPOLITAN』などの雑誌が載り、「セルライト」や「年齢」のような新しい神経症をもたらした。5億人の新たな潜在顧客を見出したロレアルやレブロンは、私たちを変身させるための終わりなきキャンペーンを開始した。

1994年には、モデルのスシュミタ・センとアイシュワリヤー・ラーイがそれぞれ、ミス・ユニバースとミス・ワールドをインドにもたらした。そして国中が、グローバルな基準で美しいと認められることに強く憧れることになった。その後2人とも、ボリウッドや広告業界で長く活躍し続けることになり、その美しさは生まれつきなのか、それともメイベリンのなせる技なのかという謎で、私たちを永遠に魅了している。

こうした社会の変化について誰に責任があるのかと考えるとき、私の目はすぐに、ボリウッドのスターたちに行ってしまう。インドで最も目立つ女性たちだ。彼女たちのイメージはまるで、私たちに振りかけられた幻覚剤のようだ。若い女性たちを夢の世界へと連れて行くのだが、その世界では、スターたちが設定したルールに同意した場合しか成功できない。

運の良いことに、私は仕事で、きらびやかな映画界の裏を覗き見ることができる。以前、スーパースターのソーナム・カプールの自宅で、彼女の隣に座り、話を聞いたことがあった。彼女は、撮影前になると、極端なダイエットをしなければとプレッシャーを感じることや、ゴシップ誌の辛辣な批評のせいで、健康を害するほどのエクササイズを自分に課したときのことを話してくれた。

カプールは10代の頃、こう見えてほしいという願いと裏腹な自分の体を嫌っていた。有名になった今は、なぜ願い通りに行かなかったのかがわかるという。

「女性の有名人が、ああ見えるようにするためには、大変な苦労があります。たくさんのお金と、信じられないほどの時間をかけているのです」と彼女は言う。

「現実的ではありませんし、憧れるようなことでもありません」

女優スワラ・バースカールの家のリビングのソファで、彼女にインタビューしたこともある。「アイテム」という名の彼女の猫が、私たちの間でウトウトしていた。

ボリウッドスターとしてのバースカールは、その演技力や進歩的な考え方が有名で、それに比べればその魅力はそれほど注目されていない。それでも彼女は、スターがそうであるように、近寄りがたい美しさを持っている。輝くべきところは信じられないほど輝き、そうでないところは、完璧に光沢が抑えられている。実際に見ると、思ったより細い。それに、どういうわけか私ほど汗をかかない。

13歳の頃の私が出てきて、髪をかきむしり、夕飯はいらない、と言い出しそうだ。私はバースカールに、今の彼女の外見の中で、「本物ではないもの」は何かを尋ねた。

「歯のブレースね……」。口を大きく開けて、顔を天井に向け、上の歯の裏側の金属の装置を見せてくれたので、語尾が小さくなる。「メークも。あと、つけ毛ね」

彼女はちょっと考えた。「ああ、『Spanx(補正下着)』もだわ!」

彼女はスカートのすそを少しめくって、その下に履いている、ベージュ色のもう1枚の皮膚を見せてくれた。

素顔を見せてくれた気がして、私はほっとした。

一番最近バースカールを見たのは、映画館の大きなスクリーンで『親友の結婚式(Veere Di Wedding)』を見たときだ。パーティー好きの女性を演じ、魅力をあふれさせていた。バースカールは私に、そのような魅力的な外見になるために試したダイエットや、脂肪冷却痩身のことを語ってくれた。彼女は、こうした施術のことを打ち明けるのはリスクがあると知っていたが、ありがたいことにそれを気にしてはいなかった。

その自己嫌悪はどこから来るかということについて、バースカールは、「自己嫌悪とは、自分は十分には完璧でなかった、ということを認めるようなもの」と語った。

「だから、より完璧に見えるためには、何かしなければならなかったのです」

それは、有名であろうと無名であろうと同じように、私たちを縛る束縛だ。完璧でありたいというプレッシャーと、自分は完璧ではないと認めることの恥ずかしさとがせめぎ合う。私たちを変えようとする、好況に沸く産業に駆り立てられて。

私はバースカールに礼を言い、別れのハグをして、リクショー(人力車)で家に帰った。小雨が降り海風が吹く中、看板から微笑みかける女性たちを、穏やかになった心で見る。そうなのだ、彼女らは私の看守だが、一緒に閉じ込められている仲間でもある。おそらくは、もっと厳しく束縛されているだろう。沈黙のうちの束縛によって。

その沈黙を理解するためには、お金の動きを追えばいい。成長する100億ドルの美容市場は、有名人がたたえる完璧な美しさの上に成り立っている。化粧品の宣伝では、最上の美しさは、平凡な消費者にも手が届くと謳ってきた。

「Nomarksのクリームで本当の美肌を」。「3回使っただけで効果は明らか」。

しかし、これらの宣伝文句の隣りに写っている有名人たちは、その商品よりずっと手に入りにくい数々の医療行為のおかげで、今ある美しさを手に入れた人たちだ。もし、苦痛を伴う高額の手術を何回も経て彼女らの顔がつくられたことを知ったら、私たちは、「彼女らが売りつける商品を買うことによって、彼女らのようになれる」という神話にはお金を支払わないだろう。

無名の女性たちは、表がガラス張りの15平方フィートのサロンで、美しくなろうとする。不愛想なおばちゃんが、花柄のナイロンのローブを投げてよこし、あなたの横の立って、太ももにワックスを塗る。隣では、学生が目に涙を溜めながら、糸で口ひげの脱毛をしてもらっている。反対側の隣では、主婦がヘアブローの最中に電話を続けようとしている。スターは、もっとずっとプライベートな空間で、守秘義務契約に慣れたコンサルタントや外科医に施術してもらう。

そんな秘密を保持するひとりが、スターの手術に携わる外科医ヴァルン・ディークシトだ。

彼はとても素敵な人に見えて、正直なところ、私は少しがっかりした。アナ・ウィンター(『ヴォーグ』誌の鬼編集長)とジョーカー(『バットマン』に登場する悪役)の間に生まれたような、手にメスを持った悪魔のごとき冷徹人間について記事が書けると思っていたのだ。そのかわりディークシト医師は、眼鏡をかけた優しい顔で息を切らしながら、少し遅れたことを何度も謝る人だった。

彼の患者のうち、間違いなく3分の1は、「有名な顔」だという。彼らはこっそり来ることを望んでいる。そのため、ロビーや待合室を通らず、駐車場から直接診察室に行ける裏口がある。有名人が形成外科医を訪れているところを見れば、「メディアが大喜びして」、あることないこと書き立てるのを心配しているのだ。

ディークシト医師は、「インドでは、たくさんの神様が、完璧な存在として描かれたり偶像崇拝されたりしていますね。こうした有名人たちには、それと同じことが起こっているのです」と言う。観衆は、こうしたスターたちを熱烈に敬っているので、「彼らの美しさは神に与えられたものだ」と信じる必要があるのだ。

この心配は、根拠のないことではない。大スターのアヌーシュカ・シャルマは、2014年にふっくらとなった唇を見せたあと、ネットの荒らしや批判に晒され、その後何年も、インタビューでそのことに触れなければならなかった。

「とにかく、騒がれるのを終わりにしたかった」。彼女は2016年にそう語っている。「いじめられている気がしました。人があれほど意地悪になれるとは知りませんでした。面白い書き込みもありましたが、本当に辛辣なものもあって、泣いてしまいました」。誰だってそうだろう。

2017年、この話題は、ピヤリ・ガングリという名の1人のファンによるFacebookの投稿で再燃した。内容は、54歳で不可解な死に方をしたベテラン俳優シュリデヴィが、生涯にわたり美容整形をしていたせいで、感染症にかかりやすい状態だったのではないかというものだった。

ネットでは怒りが爆発し、ガングリはあちこちからバッシングを受けた。シュリデヴィが整形したかもしれないと発言しただけなのに、殺すという脅迫まで受けた。美しさの基準に対する批判だったのだが、ファンには、シュリデヴィその人への批判に思えたのだ。

小説よりも間抜けな展開なのだが、恥ずかしさという覆いを支持しているのは、その覆いが騙そうとしている人々だ。つまり、観衆であり、消費者であり、私たち自身だ。

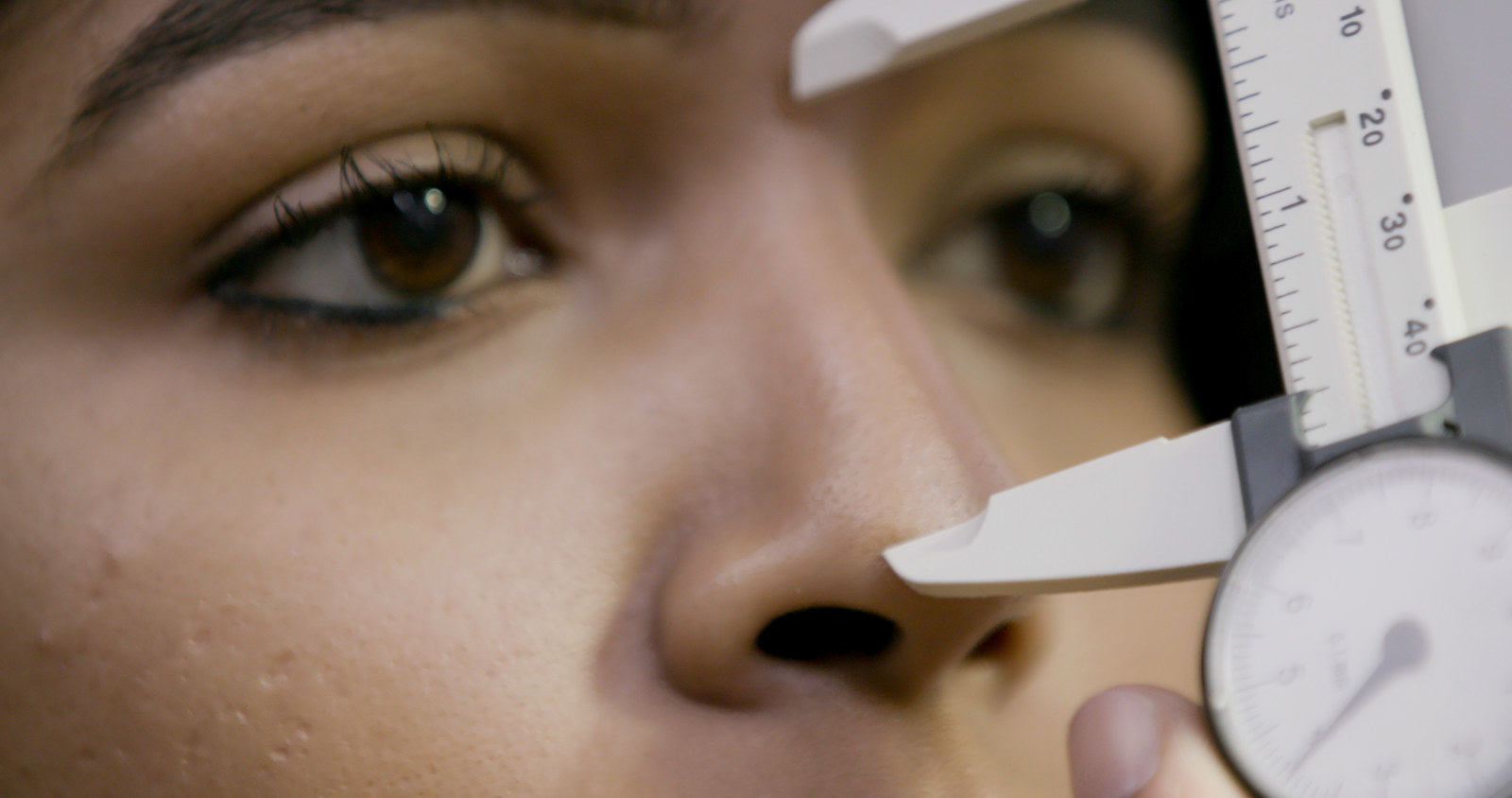

私はディークシト医師に、一日中恐れていた質問をついにした。私は整形手術を受け、神から与えられた魅力を得ようとする覚悟を持ってここにいるというふりをしたのだ。「どういうことができるでしょうか」。

「あなたには、本当に大きな欠点があるとは思いません」と医師は口を開いた。「本当に」と「大きな」という言葉が、どうしてか引っかかる。

医師は逆に質問をしてきた。「自分の顔の中で、嫌いなところはどこですか」。簡単すぎる質問だ。何年も前から、この答えを考えてきたのだから。鼻の穴のサイズが違う。あごが引っ込みすぎている。下唇の右の方は、正直なところ、もっとはっきりした輪郭でもいい。眉毛は、「左右対称って何?」というくらい違っている。目も、右と左の形が全然違う。ほかにもまだある。

しかし、医師には簡単に答えることにした。「あごが嫌いなんです。顔の左半分と右半分のバランスも悪い」。これで何回診療が減らせたのだろうと考える。

ディークシト医師は、すぐさま、あごは問題ないと言ってくれた。「歯が出ているのだけ治しましょう」と彼は言う。「でも、今くらい唇がふっくらしている方が良いなら、歯は治さない方がいい」。私の唇がふっくらしているなんて、誰も知らなかっただろう。

白い壁をバックに顔の写真を撮る。正面、左の横顔、右の横顔、アップ。犯罪者のような気分になるが、考えないようにする。「すべて治せますよ」と彼は言い、仕事にかかる。

10分後に修正した顔写真を見せてくれたが、私には美しく見えなかった。自分自身ではあるが、きれいに取り繕わられている。奇妙すぎて、気味が悪いとしか思えない。その顔が美しいのはわかる。私より美しいくらいだ。あんな顔だったら、人生もっと楽しいかもしれない。でも、徐々にはっきりとわかってきたこともある。今よりシャープな鼻筋と、左右対称のあごの線があっても、新たな不満を見つけるだろうということだ。何かほかの、こうでなかったらいいのに、と思うことを見つけるだろう。

私はディークシト医師に礼を言って帰った。心に刻まれた、あのもう1人の自分を、何とか忘れたいと願いながら。もう1人の自分にひかれるのは事実だ。でも、彼女のことを考えるのさえ恥ずかしいというのも事実だ。

それから何日かあと、夜中の2時か3時だったと思う。自分の部屋に1人でいた私は、スマホのカメラを立ち上げ、非常に毛深い自分の脚に向けた。体毛が写るよう、もっと電気をつけなければならなかった。ポートレートモードを使って体毛が十分目立つようにした。ようやく、Instagramに載せたい写真が撮れた。

1時間の間、私は1~2分おきに更新して閲覧数を見た。100件、1000件、そして1万件。私は部屋を歩き回った。手の親指は、写真アプリの「ごみ箱」アイコンの上をさまよっていた。これを押せば、ネット上の、このとんでもない数の承認を消し去ることができる。

私はそうしなかった。もちろん、醜いし、恐ろしい。でも私はそれを愛していた。本当の女性の肌を世間に知らしめたのだ。

翌朝、私の受信箱はあふれていた。国中の女性たちが、自分の写真を送ってくれていた。サンドレスを着て鏡に映した自撮り写真。白いサンダルを履いた毛深い脚が写っている。そこには「thank you」の文字だけが書き込まれている。別の写真は、デニムのパンツから伸びる毛深い両脚をソファに乗せて撮ったものだ。メッセージには、「ワックス脱毛のアポを取っていたけど、あなたの投稿を見て行くのを止めました」とある。

誕生日の写真を送ってきた少女は、かわいいドレスを買ったけれど、脚が毛深くて恥ずかしいので、ジーンズにしようか迷っていたという。写真には「ドレスを着ました」というメッセージが添えられている。

カフェで撮った毛深い脚の写真。制服のキュロットから覗く毛深い脚の写真。「あなたの投稿を見たあと、生まれて初めて、脚の毛を剃らないままワンピースを着て外に出たわ。解放された気分でした」

メッセージは止むことがなかった。それは今も続いている。ほかのすべての人も、解放感を伝えていた。

私はスマホを置き、左手首の、紫の腕時計をはめていた場所の毛に触れる。チクチクする痛みやひっかき傷、それに埋没毛やワックスの火傷、糸脱毛の傷やかみそりの傷の数々を思い出す。マニキュアが乾くのを待つのに費やしたすべての時間。周りを見るための目や、ものを食べたりキスをしたりするためにある口のぎりぎりまで塗った、さまざまな薬品。美しさを求めて、身体的な痛みや、心が動揺するような痛みに涙を流した時間のすべてが、心に浮かぶ。

私は、腕時計ベルトの下の産毛を抜いたあの少女と座っている。産毛に覆われた彼女の腕や脚、手入れをしていない眉毛、縮れたままの髪の毛を見ている。もし世界中の力が彼女に自己嫌悪を教えていなかったら、彼女は今どうなっていただろう。

「世界が受け入れると約束したもの」に憧れたことへの恥ずかしさはもうない。しかし今、新しい憧れもある。それは、束縛されない自由な自分の体を見ることへの憧れだ。

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:浅野美抄子/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan