ナイジェリア・ベニンシティ── ジュード・イクエノビーは1台の車に尾行されている気配を感じていた。高鳴る鼓動を感じながら、彼は振り返った。彼のうしろに伸びる幹線道路は、リビアの砂漠の太陽に熱く照りつけられ、遠くに見える車の影を揺らめかせていた。

そこには誰もいなかった。少し前に、水を求めて3人の仲間と一緒に外に出てから、自分を安心させようとするのは、これで10度目だった。砂だらけの脇道に人けはなく、店やカフェのシャッターはすべて閉まっていた。

それは金曜の午後だった。リビアの首都トリポリから480マイル(約770キロ)内陸に位置し、スプロール化が進むオアシス都市、セブハを統治する武装民兵も、一週間のなかでもっとも重要な礼拝を行うために、モスクに足を運んでいるということだ。

すると、あの音がまた聞こえてきた。聞き間違えようのない、エンジンの排気音だ。

ジュードを含む4人の男たちは、無言のまま散り散りになった。

ジュードは、流砂のなかを走っているような感覚に襲われた。車は、スピードをあげて近づいてきた。一歩間違えば、撃ち殺されて、路上に転がる名もなき死体になることが彼にはわかっていた。

肩ごしにちらりと見やったジュードを、恐怖が襲った。窓ガラスに着色フィルムを貼った白い4輪駆動車が、彼のほうにまっすぐ向かってきていたのだ。

それまでに聞いたことのあるあらゆる警告が、彼の頭を駆けめぐった。

「セブハでは、あらゆる黒人がターゲットだ」

「リビアでは、アラブ人にとって、我々黒人は金だ。つかまったら最後、売り飛ばされてしまうんだ」

「もしやつらが来たら、とにかく逃げろ。死にものぐるいで逃げるんだ」

ジュードは走った。タイヤがきしむ音が聞こえても、ゴムが焼けるにおいがしても、銃声が鳴り響いても、走り続けた。仲間のひとりがドスンと音を立てて地面に倒れても、走り続けた。舗装されていない路地に足を取られ、恐怖におびえて汗だくになりながら、砂だらけの地面に倒れるまで走った。

迷路のような裏道を通りぬけ、塀で囲まれた建物に、震える足でジュードが舞い戻ったのは、数時間後のことだった。彼はこの3週間をその建物で過ごしていた。そこは安らぎの場所ではなかった。見つかれば家主にひどく殴られることはわかっていたが、ほかに行けるところがなかった。

少なくとも、彼は生きていた。無事に戻って来た仲間はひとりもいなかった。

2015年夏のその日の午後、自分の境遇をジュードは改めて思い出した。人生が自分の手から遠く離れ、アフリカの新たな奴隷貿易を掌握する親玉が張りめぐらすクモの巣にからまって、身動きが取れなくなってしまった境遇だ。

普通の人が奴隷制と聞くと、黒人たちを乗せて大西洋を渡った船や、サハラ砂漠を縦横断した奴隷貿易の死の行進といったイメージを思い浮かべるかもしれない。しかしこの「現代版」の奴隷制には、残酷な「ひねり」が付け加えられている。

サハラ以南のアフリカの人々はしばしば、自分自身を売って奴隷になっているのだ──紛争や貧困、抑圧に苦しむ人生を抜け出し、ヨーロッパでの輝かしい未来へのチケットを買っていると信じ込んで。

移民に対する厳しい姿勢を強化しつつある欧州連合(EU)のポリシーは、移民をヨーロッパに近づけないようにしているだけでなく、彼らが自由を求めて奴隷になり、死んでいる、という現状の大きな原因になっている。それは、おぞましい皮肉だ。

現在のリビアほど、「約束の地」からほど遠い場所はまずないだろう。そこでは大勢が無期限に拘束され、不当な賃金や無給で働かされている。そして、誘拐され、オークションにかけられ、民兵から民兵へと売られるリスクに絶えずさらされている。

このような扱いも、混沌が支配する国では奴隷制に当たらない、と一部の専門家は主張している。しかし彼らの意見は、この現状を生み出している人種差別を軽視している。

ジュードは、ヨーロッパでのよりよい生活を求めて、故郷のベニンシティを離れた。ナイジェリア南西部にあり、低い建物が建ち並ぶ、緑に覆われた町だ。

しかし彼は結局、リビアで身動きが取れなくなっていた。彼は当初、2週間でサハラ砂漠を北上してリビアに入理、そこからボートに乗って地中海を渡るつもりだった。ところが気づいてみると、2年以上ものあいだ、現代の奴隷制という闇のなかで必死で生き延びようとしていた。

2014年から、テレビの画面に、すし詰めのボートで地中海を渡ろうと必死になっている人々の映像が現れるようになった。「移民危機」は、すぐにヨーロッパの政治を一変させ、極右ポピュリズムと反移民レトリックの波を解き放った。

EUが移民の流入を制限し始めると、その「ストップ・ザ・ボート」政策の合法性と倫理性をめぐる議論は激化した。しかし、拡大する奴隷マーケットに閉じ込められた、何万人ものブラックアフリカンの存在は消し去られてしまった。

2017年11月、ある動画が拡散した。それは、まるで300年前に埋められたタイムカプセルから取り出されたかのような動画だった。CNNが入手した、携帯電話で撮影された荒い映像には、トリポリのどこかで奴隷としてオークションにかけられるブラックアフリカンのグループが映っていた。

画面の外では、奴隷商人が、売りに出されている黒人男性たちの強さを繰り返しアピールしていた。「こいつは穴を掘れる。たくましい男さ」と彼は言い、俺の所有物だと言わんばかりに、また別の男の肩に手を置いた。

20代のナイジェリア人男性の目は、恐怖で虚ろになっていた。彼は、「農作業用のたくましいボーイズ」のグループのひとりとして売りに出されていた。男たちは、ひとり400ドル(約4万3000円)で売り飛ばされた。

これに対して、トリポリを拠点とするリビア統一政府は、委員会を設置して関係者を裁判にかけると発表した。しかし、それから1年が経過したいまも、成果は公表されていない。国連の支持を受ける同政府は、「我々リビア人は不法移民の被害者であり、その元凶ではない」という声明を発表した。

CNNがこの映像を配信してからまもなく、リビアのメディアはこれを「フェイクニュース」と表現した。リビアの奴隷制に関するこのニュースの信用性を損なう手段として、CNNを攻撃するアメリカ大統領ドナルド・トランプのツイートを使ってのことだ。

しかし、この奴隷オークションの動画は、世界全土で1500億ドル(約16兆2800億円)相当と推定される強制労働市場の氷山の一角であることが徐々に明らかになった。民兵によって拘束されたブラックアフリカンが、トリポリ動物園で檻に入れられている映像が再び現れた。リビアの沿岸警備隊が、おびえる黒人女性や子どもたちを海上でムチで打つ動画もあった。

リビアはアフリカ大陸の北岸に位置しており、イタリアとマルタの地中海沿岸から約120海里(約222キロ)離れている。産油国のリビアは、ヨーロッパへの出発点としての役目を長らく果たしてきた。

リビアからの移民の数は、40年近くのあいだ、同国の派手な独裁者ムアンマル・アル=カダフィによってコントロールされていた。カダフィは、移民規制の代わりに資金を得る協定をヨーロッパ諸国と結ぼうとして、「飢えた無知なアフリカ人の群れ」が解き放たれたら、欧州本土は「黒いヨーロッパ」に変わると定期的に脅迫していた。

リビアは2008年、かつてリビアを植民地として支配していたイタリアと友好協定を結び、損害賠償金50億ドル(約5430億円)の支払いを受けた。その代わりに、リビアは難民の流出を食い止めると約束した。この協定により、両国は亡命希望者をつかまえてリビアに送り返すこととなったが、欧州人権裁判所はこの協定は人権法に違反しているという裁定を下した。

すると、「アフリカのキング・オブ・キングス」を自称するカダフィは、毎年50億ユーロ(約6230億円)の支払いをEUに要求し始めた。

アラブの春、そして2011年にカダフィを打倒したアメリカ主導の空爆ののち、リビアは、国連が承認するトリポリ中央政府と、東部のトブルク政府、そして南部の主導権をめぐって争う何十もの民兵組織に分断された。そして、それまでカダフィの支配下に置かれていた移民ルートの通行が突然、再開された。

パニックに陥ったヨーロッパ各国の政府は、おなじみのプレイブックに目を向けた。移民志願者を押し返し、送り返し、そこにとどまらせるため、EUと国連の警備機関や資金提供機関を介して、最新式の監視装置や軍艦、莫大な資金を、リビアを中心とするアフリカ各国に注ぎ込んだのだ。

力を貸してくれる独裁者はもういないため、その金は、リビア湾岸警備隊の訓練や、移民収容センターの資金に振り分けられた(難民ボートで発砲する湾岸警備隊や、民兵が運営する強制収容所のニュースも、これまでに報じられている)。

しかしその一方で、こうした国境警備は、移民の根本的な原因に対処しないかぎり、ひいき目に見ても短絡的だと批判する声もある。つまり、ひとつのルートをふさげば、また別のルートが開通するだけなのだ。

いまの状況はいわば、痛手を負うリスクの高いモグラ叩きをプレイしているようなものだ。問題は、これがどのくらい長く、どのくらいの人的コストで持続できるのかということだ。

ヨーロッパに辿り着ける難民の数は減っている。一方で、道中で死亡し、姿を消し、虐待される人の数は増えている。ただその舞台がヨーロッパの海岸ではなくなりつつあるというだけなのだ。

ジュードが奴隷となった道のりは、そのあらゆる段階が、アフリカの紛争や貧困だけでなく、ヨーロッパの移民政策からも、直接的な影響を受けていた。

ジュードはもともと、全てをかけてヨーロッパをめざすつもりなどなかった。奴隷制は、学校で読んだ歴史の教科書上だけのことだと彼は思っていた。背が高く、肩幅も広く、頬にはえくぼがあるジュードは、時間があるとサッカーをしたり、地元の教会の活動に参加したりしていた。

政治学の学士号を得た彼は、「アーセナルFC(イングランドのプロサッカークラブ)に入ってサッカー選手にならないなんて、才能がもったいない!」と友人たちからよくからかわれていた。ジュードは、自室をチームカラーで統一するほどのアーセナルファンでもあった。

とらわれの身となった彼の道のりが始まったのは、2015年7月のある晩のこと。アメリカ領事館のオフィスで再度ビザ申請の手続きを終え、Facebookのフィードをだるそうにスクロールしていたときだった。

ジュードが用紙に必要事項を慎重に記入し、残額が減っていく預金口座からお金をおろし、アメリカ領事館のオフィスでの屈辱的な面接を受けたのは、その年で4度目だった。そして、4度目の結果が返ってきた。申請は却下された。

がっかりしたジュードは、ログアウトしようとした。そのとき、見覚えのある顔が、「知り合いかも」のタブの下に表示された。学生時代の友人アシリと再びつながれたという彼のよろこびは、すぐに、Facebookが生み出す典型的なリアクション、FOMO(fear of missing out:取り残されることへの恐れ)へと変わった。

ただしこのときのFOMOは、コンサートや旅行、パーティなどに自分だけが参加できないのでは、という恐怖ではなかった。残高が減っていく銀行口座のせいで、渡航の機会を逃してしまうことへの恐怖だった。ジュードはそのとき、人生を無駄にしているような気分に襲われていた。

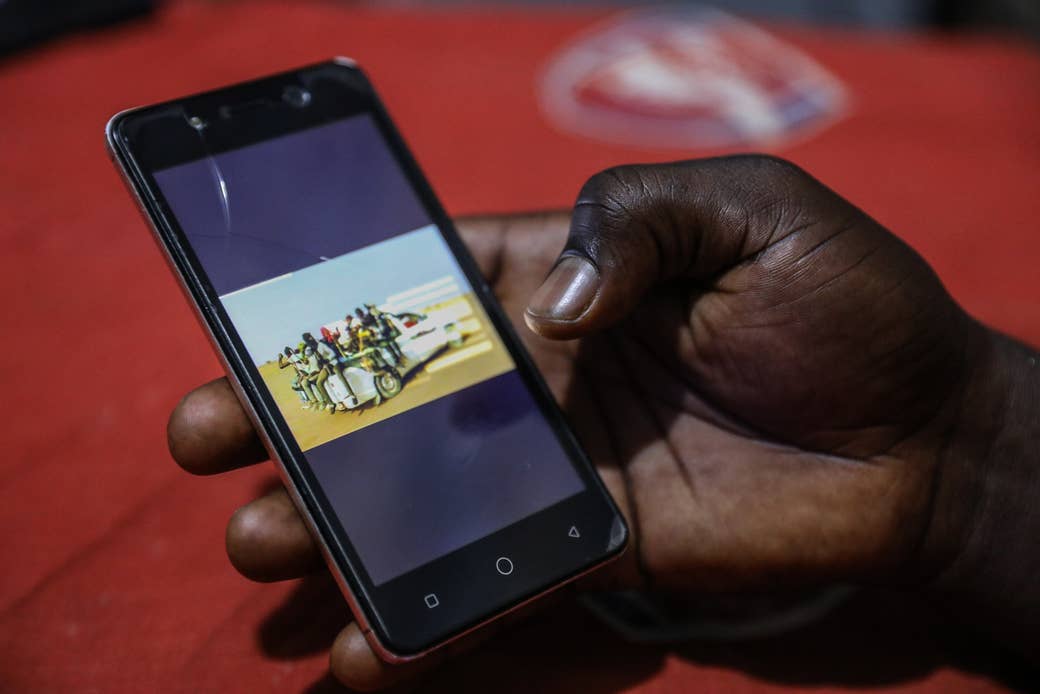

彼の元クラスメイトは、イタリアに落ち着き、ウェイターの仕事についていた。Facebookに投稿された彼の魅力的な生活ぶり。彼はヴェスパを買えるだけのお金を貯めており、アパートの頭金ももうすぐ払えるようだった。

「イタリアでの彼は、雰囲気がまるで違っていた。すべてが新鮮に、すばらしく見えた」と、そのときのことを回想するジュードは今、3年前と同じ部屋にいる。

ジュードは、ただ仕事にありつきたいと思っていた。2013年に大学を卒業したあと、彼は7000マイル(約1万1300キロ)を旅し、大西洋を横断してメキシコに渡った。

メキシコでは織物工場で働いたが、それはジュードが憧れていた仕事というわけではなく、毎日、故郷が恋しくなった。ただ、800ドル(約8万7000円)の給料は、家族に仕送りし、5人の弟と妹を学校に通わせる足しにしてもらうのに十分な額だった。

しかし1年あまりが過ぎ、ジュードはナイジェリアに帰らなければならなくなった。政府が行うプログラム「National Youth Service Corps(NYSC)」を完了するためだ(ナイジェリアでは、大学の卒業者は、このプログラムに1年間参加し、国づくりを手伝わなければならない)。それは、彼がいずれ母国で落ち着きたければ、果たさなければならない義務だった。

NYSCを終えたあと、外国で仕事を見つけるという彼の計画は、ナイジェリアの労働市場という現実によって打ち砕かれた。そこには、彼がお金を貯められるような仕事はなく、法をおかすことなく外国に飛び出すという夢への扉はすべて閉ざされてしまった。

ジュードは、大切にしていたものを質に入れるようになった。そのなかには、メキシコから初めて帰ってきたときに買った、ピーコックブルーの「TOYOTAカムリ」もあった。

翌日、ジュードはアシリがくれた番号に電話してみた。電話の向こうの男の声は穏やかでフレンドリーだった。その男には、ナイジェリアを北上し、内陸の隣国ニジェールを通って、最終的にリビアへとつながるドアをあけられる力があった。そこまでいけば、ヨーロッパはもうすぐそこだった。

「1週間でヨーロッパに着けると言われた。そのときの僕は……」。そう言うと、ジュードは目を大きく見開いた。「『何だって!? こっちはずっと苦しんできたっていうのに』という感じだった」

とはいえ、疑問点もあったため、ジュードは男を飲みに誘った。

「僕は彼に、『でも、サハラ砂漠を通過するんだよね?』と聞いた。ネットで調べるとサハラ砂漠は世界一広くて、世界一暑い砂漠のひとつだったから」

その男はジュードに、心配なら少し余分に払って「VIPチケット」を買えばいいと言った。そのパッケージなら、安全性のレベルも高く、「食事も豪華」という話だった。

多くの場合、奴隷へとつながる鎖はナイジェリアから始まる。ナイジェリアでは、「トロリー」と呼ばれる業者が、客をサハラ砂漠経由でリビアへと輸送している。ジュードは、これまでに貯めてきた蓄えの残り、80万ナイラ(約24万円)を男に手渡した。その男がきちんとしたスタッフを派遣し、彼らがリビア沿岸までの道のり1500キロの各ステージで自分を目的地に向けて運んでくれると信じていた。

出発する前の晩、ジュードは母のところを訪ねた。「母さん、仕事が見つかったんだ」とジュードがかろうじて切り出すと、74歳の母は叫び声をあげ、飛び跳ねて喜んだ。

母は、どんな仕事なのか尋ねた。造船所で働く、とジュードは嘘をついた。そう言っておけば、電話に出られない言い訳になるからだ。ほとんどずっと海に出ことになると彼は言った。

弟や妹の質問はうまくはぐらかせないことがわかっていたので、彼らには何も言わなかった。

自分を奴隷にすることになる男を初めて見たとき、未来を知らないジュードはほっとした。

ふたをあけてみると、VIPチケットとはつまり、広大なサハラ砂漠を北上するピックアップトラックの手すりにしがみつけるということだった。トラック8台からなるコンボイの各車には、30人あまりの西アフリカの人々がすし詰めになっていた。

ジュードの旅仲間には、医者や子連れの家族などがいた。一行がアガデスに到着したのは3日後だった。

アガデスはかつて、サハラ砂漠を経由する奴隷貿易のハブで、ニジェールの内陸に900キロ入ったところにある。とはいえ、彼らはまだサハラ砂漠の南端にいるにすぎなかった。ジュードに、アガデスの先にある光景に向けた心の準備などできているはずがなかった。

一行は、日陰のない砂漠のなかをひたすら進んだ。どこまでも続く暑さと砂丘のせいで、彼らは気が変になってしまうのではないかと思い始めていた。

「時々ほかの人たちを見ると、目から血が噴き出しそうになっていた。いまにもキレそうな人もいた」

ジュードによると、必要な水分量が少ないため、子どものほうが生き延びる確率が高かったという。世界一暑い砂漠のひとつを縦断する2000マイル(約3200キロ)の過酷な旅の途中、ジュードは2度、父親たちが死に、母親たちが死ぬところを見た。あとには幼い子どもたちだけが残された。

「死んでしまったら、何もしてあげられない」と彼は静かに回想する。「遺体に砂をかぶせ、水のボトルをその上に置いてあげることぐらいしか」

8月下旬、ニジェールを出発して10日後、一行はリビアに到着した。コンボイは、セブハのはずれにある、いまにも崩れそうな大邸宅の門の前で止まった。

「アリのゲットー」(所有者の名前にちなんで、そう呼ばれていた)の門をくぐると、ジュードの気分は高揚した。旅の仲間は、ジュードを「ビッグ・ビッグ」のニックネームで呼んでいた。彼の大きな体が、そびえ立つ塔のような存在感を放っていたからだ。彼が砂漠を生き延びられたのは、その立派な体格のおかげだとみんなが思っていた。

黒人を表す言葉「abd」が、文字どおり「奴隷」を意味するリビアという国。ここでは、自慢の体力に200~400ドル(約2万2000~4万4000円)の値段がつくことをジュードは知らなかった。

「トロリー」が客をサハラ砂漠経由でリビアへ輸送すると、今度は、トレーダーネットワークの一翼を担う「コネクションマン」が、彼らをリビアの1100マイル(約1770キロ)の海岸線沿いにある各拠点へと運ぶ。

しかし、リビア国内の移動が一筋縄でいくことはまずない。コネクションマンは、賄賂を使って役人をかわすだけでなく、移民・難民を同業者に売り払うこともあれば、彼らをまとめてゲットー送りにすることもある。

ジュードはその年、同じように飛び出した多くの人々の軌跡を自分も辿れることを願った。コネクションマンがやって来て、仲間たちがひとり、またひとりとアリのゲットーを出て行く様子を彼は見守った。そして、夜の帳が下りるころには、誰も自分を迎えに来ないことが明らかになった。

ジュードは、何も知らない異国でひとりぼっちになった。すると、彼の耳に銃声が聞こえてきた。

中庭の片隅には、屋上のテラスにつながる、いまにも崩れそうなレンガの階段があった。そこから、砂を詰めた空き缶を標的に射撃の練習をする子どもたちの姿が見えた。「小さな少年が見えた。まだ14歳にもなっていなかったと思う。そんな子がAK-47をかまえていたんだ」

ナイジェリアでも路上で暴力がふるわれるところを目撃していたジュードだったが、リビアの無法ぶりを受け入れられる心の準備はできていなかった。少年が何かを祝って空中に向けて発砲する様子をながめながら、ジュードは恐怖に襲われた。

翌朝、ひとりの男がやって来て、品定めするような目つきでジュードを見た。ようやく口を開いた男は、「心配するな。もうすぐ迎えが来るはずだ」と言ったという。

ジュードが中庭に戻ってコンクリートの床の上で横になっていると、4人組の男が近づいてきて、ついてくるように言った。ひとりは、言葉にナイジェリアなまりがあった。その言葉に親しみを覚えたジュードは、戸惑いが少し和らぐのを感じた。

男たちは彼を母屋へ連れて行った。そして、穴ぼこだらけの大理石の廊下を渡り、金属のドアに差し錠が取りつけられた部屋にジュードを通した。なかに入ると、暗闇のなかに死体が転がり、糞尿の跡も残っていた。だが、それ以上におぞましかったのは、そこに充満する恐怖のにおいだった。

グループのひとりが、ジュードを床に押し倒した。ジュードは湿り気を帯びた温かいものがほほに当たるのを感じたが、彼の脳はそれが何なのかを処理できなかった。見上げると、そこにはナイジェリアなまりの男の顔があった。

「お願いだ」とジュードはささやいた。

その男の足が彼めがけて勢いよく落とされた。

4人の男たちは、代わる代わるジュードを痛めつけた。ジュードが立ち上がろうとすると、ひとりが彼を押さえつけ、ほかの3人が殴る蹴るの暴行を加え続けた。彼らは長くて重いパイプで、ジュードのあごや肩、ももを繰り返し殴ったりもした。

かなりの時間が経過した。ジュードのぐったりとした体は痛みのかたまりと化し、目も、片方だけがかろうじて見えているような有様だった。そしてついに、すべてが暗闇に包まれた。

何か冷たいものがジュードの目を覚まさせた。彼の意識を回復させるために、男たちが水をかけたのだ。

ひとりがジュードにまたがるようにして立っていた。彼の手には牛追い用の電気棒があった。そして、別の男の手には携帯電話があった。

その男はジュードに、母親の電話番号を教えろと要求した。ジュードは最後に母と会ったとき、就職祝いのお酒を注いでくれた母に、こちらから電話すると約束していた。口から血の泡を吹きながら、ジュードは姉の番号を教えた。彼の姉が電話に出た瞬間、電気棒を持っていた男は、それをジュードの濡れた皮膚に押しつけた。

電話が終わるころには、ジュードはもはや、大声で泣きじゃくっているのは自分なのか、遠く離れた場所にいる姉なのかさえわからなくなっていた。ジュードの姉が弟の「自由」と引き換えに60万ナイラ(約18万円)を送金すると約束すると、男たちはようやく電話を切った。

こうした残虐な手口は、ポスト・カダフィのリビアで当たり前になっている。2011年以降、拷問や失踪で起訴された民兵や役人はひとりもいない。恐喝が広くまん延しており、人質には、どこの国から来たのかに応じて市場価格がつけられている。

リビアに詳しい専門家によれば、たとえばエリトリア人は、大きなディアスポラ(コミュニティ)を持っているため、その額は高く設定されているという。反対に、西アフリカの人々の場合、受け取れる身代金の額がもっとも少ないため、ひどい扱いを受けるケースがもっとも多いという。

新たな人質が連日、その小部屋を出入りしていた。男たちがやって来て誰かひとりを殴ると、ほかの者たちもそれに合わせて泣き叫んだ。そのため電話の向こうにいる家族の耳には、その人質の悲鳴は何倍にも拡大されて伝わるのだった。

姉が支払った身代金の額から、ジュードはここに入れられてどのぐらいになるのかを計算した。毎回の電話のあとに、姉が50万ナイラ(約15万円)を送金していることを彼は知っていた。

およそ1週間が経過したころ、イスラエルという背の低い男が、足を引きずりながらジュードの前にあらわれ、自由の身になったことを彼に伝えた。ジュードは彼をハグしたい気持ちを必死でこらえた。イスラエルの話では、ジュードの家族から彼に200万ナイラ(約60万円)以上のお金が支払われたという。

イスラエルが札束をアリの手に押しつけているところを見たジュードは、最後の行程を運んでくれるコネクションマンが来てくれたことを確信し、胸をなで下ろした。「お金が渡されるのを見て、担当者が僕を迎えに来てくれたんだと思った」

イスラエルはジュードを連れ出し、外で待っていた車に彼を乗せた。彼らは、ほこりだらけの広い道を、また別の民家に向けて疾走した。家のなかには、ほかの男女がコンクリートの床の上に並んで座っていた。彼らは疲れ果て、やつれて見えた。

ジュードの心は沈んだ。

イスラエルは彼を助けに来てくれたのではなかった。彼はジュードを、まるで奴隷のように買っていたのだった。

驚く人も多いと思われるが、リビアに詳しい多くの専門家は、ジュードのような体験を「奴隷制」と呼ぶことを慎重に避けている。国際移住機関リビア事務所のオスマン・ベルベシ所長は、サハラ砂漠以南のアフリカの人々のうち最大80万人が、昼夜問わず、リビアでさまざまな虐待を受けていると語る。だがそれを「奴隷制」と呼ぶことには慎重だ。「そのような強い言葉を使う前に、『奴隷制』の定義について合意する必要がある」

このように慎重になる理由の1つは、人身売買から強制労働まで、さまざまな形の奴隷制が、法的に異なる定義をされていることにある。しかし、国際反奴隷協会の広報担当ヤクブ・ソビクによれば、奴隷制に関する誤解も理由の1つだという。つまり、奴隷制とは「人間を所有すること」だという誤解だ。「リビアで起きていることは、どう見ても奴隷制だ」

ジュードにとって、この議論は机上の空論だ。「働いているけど、お金はもらっていない。これはもう奴隷だ」と彼は言う。

彼が連れてこられたリビアの街セブハは、サハラ砂漠以南の人々が「アスマ・ボーイズ(asma boys)」と呼ぶ民兵や武装したギャングに支配された、紛争の絶えない街だ。

ジュードは怯えていた。通りを歩いているだけで狙われるような国にいる彼は、密入国者で、無職だった。

彼は、唯一残された現実的な道を選んだ。自由を買えるだけの金を稼ぐまで、自分を監禁している男のために働くことだ。「すでにリビアにいるのだから、あの(サハラ砂漠の)太陽の下を通って帰るよりも、海に向かう方がいい。渇きに苦しんで死ぬより、塩水を飲んで死ぬ方がましだと思った」

新しい所有者イスラエルは、洗車場も経営しており、ジュードはそこで12時間シフトで働かされた。やけどするような暑さの中、食べ物も飲み物もほとんど与えられなかった。

皮肉なことに、洗車場に出てしまえば、比較的安全だった。焼き印を押されたかのように、「誰かほかの人の所有物」として区別されたからだ。アスマ・ボーイズは、これを知っているジュードを、ことあるごとに苦しめた。

「あいつらは僕たちを憎んでいた」。ジュードは当時を思い出して語る。「そばに行けば殴られる。ときには、何もしていなくたって―」と、襟をつかまれる真似をして、「こんな風に、耳のそばで銃をぶっ放されることもあった」

「自分はこうやって死んでいくのだろうか」と何度も思ったという。

必死になって、聞きかじった片言のアラビア語を使うこともあった。

「Asma, maloush. Fi maya?」。車を洗ったあと、そう頼んだ。「お願いです、ボス、水をください」

「くそったれ、臭いんだよ、あっち行け」。相手は嘲るように、シャツをまくり上げて自分の鼻を覆い、そう答えるのだった。

リビアに推定80万人いるアフリカの黒人の移民や難民にとって、状況は同じように危険なものだ。リビアで「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の調査員をしているハナン・サラは、「肌の色が黒く、サハラ以南のアフリカ出身なら、暴行を受ける、搾取される、拘束されるといった危険性は極めて高い」と説明する。

「リビアは今、責任を取る人がいない地域だ。そういった苦情をどの警察署が聞いてくれるのかさえわからない」

朦朧とした状態で同じような日々が繰り返されながら、3カ月が過ぎた。自分の状況に関しては、これまで以上になすすべがないと感じていた。新しい所有者は、自由を得るだけの金を稼ぐまでにあとどれくらい働けばいいのか、教えてはくれなかった。

そんなある朝、イスラエルがジュードを使いに出した。ジュードは、これは突破口だと思った。自分は信用されたということだ。もしかすると、勝手に課せられた借金は、もう返したということかもしれない。

ジュードは、そのあと起こった出来事を思い出して、一瞬、動かなくなった。

「この国に来たばかりだったから、わからなかった。リビアは、自分の兄弟さえ売ることができる国だということが。『目をよく光らせていなければ、いつ何どき、誰が目にコショウを投げつけてくるかわからない』」。ジュードは、「常に自分の身の回りに気をつけていなければならない」という意味の、ナイジェリアの諺を引き合いに出した。

イスラエルは、ジュードを使いに出したのではなかった。ジュードが外に出るやいなや、アスマ・ボーイズのグループにさらわれるよう手はずを整えていたのだ。金と引き換えに、ジュードを暴力的な民兵組織の手に渡したのだった。

ジュードは、セブハにある別の陰鬱な収容施設に連れていかれ、記憶に刻まれたあのパターンが展開された。縛られ、殴られて、家に電話をかけさせられたのだ。「金を払ってくれと家族に懇願した。そうすれば、(ヨーロッパに)渡れるんだ、と」

ジュードの家族は、結局、ジュードが解放されるよう、アスマ・ボーイズに金を払った。地中海を渡る金も含めて。今度は、3人の男と一緒に、トヨタカムリの後部座席に押し込められた。故郷で金があったころ、ドライブを楽しんでいたのと同じ車種だ。

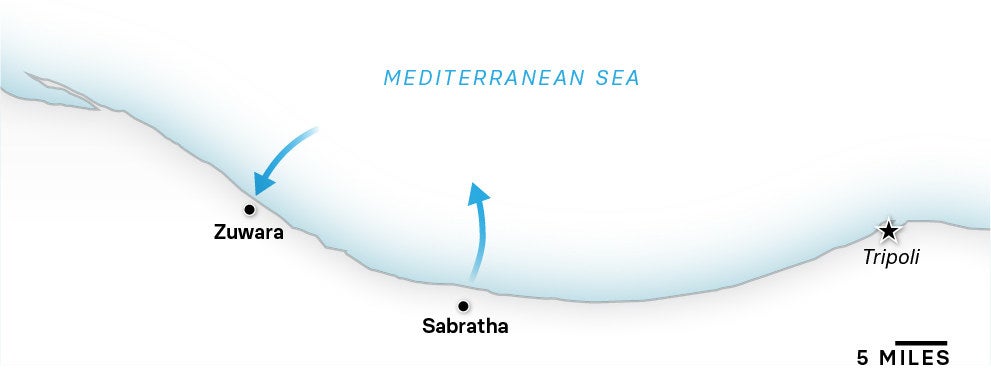

沿岸の街サブラタまで480マイル(約770キロ)の長旅の途中で、彼らは順番に声に出して祈りを捧げながら、気を失わないようにしていた。

サブラタに建つ美しい白塗りの家々は、この街が、ヨーロッパへ渡ろうとして海に沈んだ数千の人々の墓場だという現実を隠している。

2017年3月の日没直後、ジュードは海岸に立ち、ヨーロッパと自分とを隔てる青い海を見つめていた。ついに、悪夢は終わりを告げる、と思った。

しかし、ジュードがリビアに着いてから16カ月の間に、政局は劇的に変化していた。2015年8月に彼が初めてセブハに着いたときは、シリアの戦争による影響もあって、地中海を渡る人々は歴史的な数に上っていた。

船旅の危険は、シリア人の3歳の男の子アラン・クルディの最後の写真が物語っていた。赤いシャツが貼りついた小さな体が、地中海に面した海岸に、うつぶせになって打ち上げられていた写真だ。

ヨーロッパ諸国の政治家たちは、民衆の怒りの声にとびつき、「二度と繰り返さない」と主張した。だが彼らのやり方は、まずは、どんなことをしてでも、北アフリカを出る船を確実に減らすということだった。

だから、ゴムボートに乗り込んだジュードほか20人以上の人々は、自分たちがヨーロッパ版の「ストップ・ザ・ボート」政策の真っただ中に漕ぎ出していくとは、知る由もなかった。

トリポリに首都を置くリビア政府を相手に、リビアの船がリビアの領海に出航することができるかどうかをめぐって延々と争ったEUは、2015年に「ソフィア作戦」を開始した。難民の捜索・救出を目的として大きな成功を収めた、イタリアの「マーレ・ノストルム作戦」に代わる、最も新しい作戦だ。

マーレ・ノストルム作戦は、捜索した2万7000平方マイルの海域から、1年間で何万人もの人々を救い出した。一方、ソフィア作戦では、ヨーロッパへ向かう人々を乗せた船は行く手を阻まれ、リビアの沿岸警備隊によって送り返される。正規ではないものの、沿岸警備隊の一部は、武装した民兵で構成されている。

春から夏にかけて海を渡る難民の数はピークを迎えるが、2017年7月の終わりには、ヨーロッパにたどり着いたのは前年の半数しかいなかった。

最終的に人道的な船に助けられることさえ、もはや選択肢ではなくなった。政治的圧力が強まる中、捜索と救援にあたるNGOの船は1艘だけになり、2018年夏の間には、「アクエリアス号」[日本語版記事]という船だけが地中海中部で活動していた。しかし11月にイタリア当局によって押収され、フランスの港に移された。

12月には、アクエリアス号を運営する団体は、救援活動中止に追い込まれた[日本語版記事]。「欧州数カ国が支援した、容赦ない……政治的かつ司法的な、行政上のキャンペーン」が原因だった。現在、世界で最も危険な地中海移住ルートを警備するのは、リビアの船だけだ。

しかし、ヨーロッパへ向かう船はなくならない。危険度が増しただけだ。見つかるのを避け、密航業者たちは、ますます夜に出航することが増えている。より航海に適した木造船ではなく、取り替えが安くすむ粗末なゴムボートで。

2018年12月半ばまでの1年間、海路でリビアから出航を試みたうち、成功したのはわずか10分の1だった。残りは亡くなるか、消息不明か、リビアの沿岸警備隊によってリビアに戻されるかだった。

だが、欧州に着いた人たちからは、よく聞く不満の声が洩れてくる。リビア人の移民たちは、黒人の移民たちの隣りで待たなければならない状況に不満を訴えることが多いのだ。

ジュードを運ぶゴムボートは、18時間荒波に揉まれた。リビアの沿岸警備隊に属しているという男たちに行く手を阻まれたころには、ボートに乗った密航業者を含む全員が、ほとんどあきらめていた。

彼らを助けに来たという男たちは、ボートを安全なところに牽引し、乗っていた人々をトリポリの西120キロにあるズワーラという都市に連れて行った。

ジュードはそこで、国中にいくつあるかわからない、民兵が運営する収容施設の1つに入れられた。「この監禁施設では『banamish』はない」。Banamishとは、「五分五分」という意味のアラビア語だ。「自由を得るために金を払うことはない。10年間そこにいる人たちもいる」

ジュードは、「dabino」を収穫する農場で働かされた。ナイジェリアでナツメヤシを意味する言葉だが、ジュードはその実のことを、ナイジェリアでは見たことも聞いたこともなかった。英語名は、なかなか思い出せなかった。

「表面には針のようなトゲがあり、目や、頭に当たったら大変です。薬はもらえません。こんな風に生きるなら痛みで死なせてくれ、と思うこともあります」

ズワーラでは、定期的に暴動が起こった。ある日の午後、監禁施設を監視していた兵士たちが、14歳の少年1人を残して、別の民兵隊を助けに出かけたことがある。

同じナイジェリア人で、リビアに長いこといて、かなり流暢なアラビア語を話す男が、このチャンスを利用し、若い看守をだまして逃げようと企てた。「(ナイジェリア人の男は)看守に言った。『あんたの親父さんを見に行ったほうがいい。きっと反逆者たちに襲われているよ――そら、行け、行くんだ』」

恐くなった少年は、慌てて父親のところへ行き、監禁されていた人々は逃げ出した。

ジュードは、リビアへ来てから2度目の命がけの逃走をし、知らない街の通りをひた走った。今回は、すぐに民兵に捕まってしまった。

そのあとに起きたことが、あまりにも辛いものだったため、ジュードは苦労しながら語った。いつもは口数の多い彼だが、声に生気がなくなり、せわしなく指で机を叩いた。

名前や場所――少なくとも、外国人の彼の耳に聞こえた音――を思い出すことはできた。だが、民兵の監禁施設から別の監禁施設へと送られた8カ月のことを、時系列的につなぎ合わせて語るのが難しい場面もあった。

「正確な日にちは覚えていない。頭の中から時間を消してしまったんだ。あそこでは動物のように生きていたから」

看守たちは、突然彼らをひとまとめにし、何の警告や説明もなく、1つの監禁施設から別の監禁施設へと連れて行った。

「黒人は、ほかの囚人と分けられた。彼らはナイジェリア人を恐れているから、よりひどい施設に入れられる」。サブラタからボートで出発した場所の近くにあった、「Duwela」という監禁施設のことだ。

その次は、トリポリの刑務所に入れられた。EUが支援する難民収容所で、「Terigmata」という名前だと知った。その前にいた民兵の施設が「天国に思える」ようなところだった。

それから「Tajoura」の収容施設にもいた。これも難民のための公的施設だった。「あそこは地獄だった」

そこの看守は、何千人もの飢えた囚人たちを管理し続けるため、残虐なやり方を取り入れていた。看守は、ときどき房に入ってきて、頭の上でひとしきり発砲した。彼らはトタン屋根の部屋に入れられていた。つまり、撃った弾が囚人でいっぱいの部屋に跳ね返ってくることもあったのだ。

コンクリートの床で寝るため、関節のところにアザができた。「地下牢のようだった。寝るのと同じ場所で用を済ます。血便が出ることもあった」と彼は語った。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員サラは、黒人の囚人は、ほかの囚人より強制労働させられるリスクが大きい、と説明した。「ひどい扱いを免れることはできないが、私の経験では、白い肌の人やほかのアラブ諸国の人たちは、黒人ほど施設に長くいないことが多い」

彼女は、ある施設の看守たちに、なぜ囚人たちがそれほど非人道的に扱われているのかと尋ねた。看守たちは肩をすくめた。「われわれと同じものを必要とする人間だと認識していないだけだ」

毎晩、ジュードは熱心に祈った。「僕たちは神に近いと感じた。なぜなら墓場に近いから。僕は、死んだら天国に行かせてください、と神に祈った」

リビアで過ごしたこの時期の彼の記憶の多くがそうであるように、出来事は大きなまとまりで記憶されていて、1つ1つ切り離して思い出すのは難しかった。しかし、ある難民施設で、2人の国際移住機関職員が訪ねてきて話をしたことは覚えていた。ジュードは名前を告げ、どのようにしてこの場所に来るに至ったかを詳しく語った。職員は彼の話を記録し、帰郷希望者のリストに加えた。

何も問題がないときでさえ、密入国の囚人たちの問題に取り組むのは骨の折れるものだが、リビアではさらに大変な労力を要する。国際移住機関職員が囚われている人たちに接触するためには、職員が彼らの存在を知っていなければならない。純粋に運の問題であることも多い。いくつの施設があり、何人が囚われているのか、誰も知らないからだ。

職員が知ることができた者については、経歴を辿ることになる。ジュードが「Geria監禁施設」として記憶している砂漠の収容施設を、囚人たちは「キャラバン監禁施設」と呼んだ。軍当局者が、定期的に囚人をまとめて、砂漠中に散らばっているほかの収容施設へ移送していたからだ。

EU職員は、拘留施設の非人道的な状況を非難しているものの、非難する以外の方法はないと言う。EUの広報担当者はBuzzFeed Newsに、「リビアは主権国家であり、われわれはリビア当局と密に連携して行動する必要がある」と語った。「われわれは状況に目をつぶっているのではない。簡単ではないこの状況下で、最善のことをやろうとしている」

2017年には、アフリカ連合がより大きな役割を担い始め、それが効果を発揮してきていた。ある国際移住機関職員は匿名で、「アフリカ連合は、苦しんでいるのが自分たちの民だという事実に注意を払い始めた」と語った。。

たとえば、故郷に帰れなくなっている人たちが国を出るための書類を取得することが簡単になった。そのお陰で、約2万人の人々が、国際移住機関が用意したリビアからの飛行機に乗り母国に戻ることができた。

国際移住機関リビア事務所のベルベシ所長はBuzzFeed Newsに、「自主的な帰国は、現在の状況に対処するための解決策ではない」と語る。「リビアで立ち往生している人たちにとっての解決策の1つに過ぎない」

多くの人は家に帰りたがらない。戦争や圧政から逃れてきた人々にとって、リビアにいようと祖国に戻ろうと、大差はない。アフリカの数カ国が、「第三国定住」(難民となっている者を、別の国が受け入れる制度)を受け入れている。しかし専門家はこれについて、本当に避難所を必要としている人たちが、そのための実現可能なルートを与えられるまでの応急処置にすぎないと述べる。

EUは2018年、リビアにある25カ所の拘留施設の閉鎖に成功した。しかし北アフリカのどの国も、正規の移住手続きセンターを設立するという物議を醸す提案を受け入れていない。

あまりにたくさんの人と一緒に施設にいたジュードは、救出される望みはほとんど抱かないでいた。たいていの時間を、暗い見通しの中で過ごしていた。

だが、ある1日だけは、心に刻みこまれている。2017年11月22日水曜日、ジュードがいる房のドアが勢いよくあき、2人の職員が名前を読み上げ始めた。帰国申請が受理された者の名前だ。

次々と名前が読み上げられる間、ジュードは部屋の隅にうずくまり、ほとんど頭を上げなかった。自衛本能から、あえて希望を抱かなかったのだ。

自分の名前が呼ばれたとき、彼は呆然としながらよろよろと立ち上がった。何カ月も過酷な労働をしたせいで、体は疲弊し、心は絶え間なく傷を受けて疲れ切っていた。

ナイジェリアを出て2年3カ月、彼はついに故郷に帰ることになったのだった。

多くの人にとって、ついに家に帰ることができたという幸福感は長続きしない。ナイジェリアに戻ってきた者たちは、以前よりも多くの借金を抱えていることに気づく。自分の家族に、さらなる借金を負わせていることも多い。そして、これまで以上に先の見通しは暗い。

多くの人は、手ぶらで家に帰るという不名誉に向き合うよりも、またヨーロッパをめざす。「最新の」ルートを提供する、前とは違う密航業者を使うことも多い。

帰国した人たちを助けたり、出国したがる人たちを止めたりするための政府のリソースは不足している。その上、多くの帰国者は、密航業者の起訴に協力的ではない。

エド州のインカ・オモログビー司法長官は、「起訴と人道的な活動は、同時にはできません。積極的に起訴に関わるとしたら、他の人が寄ってきません。彼らの母親や父親、彼らに近しい人たちが寄ってこなくなるのです」と述べる。同州では4分の3の家庭が、少なくとも身内の1人を外国に送り出している。

ジュードは、ナイジェリア人が外国へ流出するのを止めることが自分の使命だと考えている。まだまともな職に就くことができないまま、彼は学校や教会を訪ね、自分の経験を語って過ごしている。交通費は姉から借りている。だが、講演は聞き流されてしまうことも多い。それも理解している。

「移住するなとは言わない。移住はいいことだ。でも、リビアを通るのではなく合法的にビザを申請すべきだ。人身売買をするこうした業者は、あなたの心を毒してしまうかもしれない」

彼はいつも、自分が最初にリビアから戻ってきたときの写真を見せて、生徒たちを納得させる。やつれて目は落ちくぼみ、頬はこけている。写真を見ると、いつも愕然としてみんな静かになる。

数カ月調べ回った末、ジュードは最近、リビアのセブハで一緒に水を買いに出た3人の友人の1人に何が起きたかを知った。ナイジェリアに帰国した人から聞いた話によると、アスマ・ボーイズ(民兵)は、友人の脚を撃ったあと、彼を自分たちのゲットーに引きずっていった。

その後何カ月も、彼の両親は息子が解放されることを願って金を送り続けた。

撃たれた数日後に、息子が失血死していたことを知らなかったのだ。

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:阪本博希、浅野美抄子/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan