まずは、はっきりさせておこう。ドナルド・トランプを生みだしたのはスティーヴン・キングではない。

こうした間違いが起こりやすいのは理解できる。現政権を恐怖と軽蔑の目で見ている左派の人々にとって、トランプが大統領職に就いていることは国家的悪夢と言えるかもしれない。そして、スティーヴン・キング以上に、私たちが集合的に抱える悪夢に影響力をもつ作家はいないだろう。キングは、『シャイニング』(邦訳:文藝春秋)のジャック・トランスや、『IT』(邦訳:文藝春秋)のペニーワイズを生み出した。『クージョ』(邦訳:新潮社)では狂犬病に罹ったセントバーナード。処女小説『キャリー』(邦訳:新潮社)では、超能力を持つ少女キャリーを世に送り出した。そして、『デッド・ゾーン』(邦訳:新潮社)のグレッグ・スティルソンは、権力者になることにとりつかれ、うまくやって議員に当選した型破りな政治家だ。超能力を持つジョニー・スミスは、スティルソンが将来は大統領になり、核戦争を始めるというビジョンを見てしまう。

架空の人物であるスティルソンとドナルド・トランプを比較する動きが初めて見られたのは、2016年にトランプが出馬した大統領選挙戦でのことだ。キングは、2017年4月に『ガーディアン』紙に書いた記事で、この2人のつながりについての考えを述べてもいる。1年以上がたち、トランプに関する数えきれないニュースが流れた今も、キングは両者の類似性はあると見ている。ただし、自分自身は(予知能力者の)ジョニー・スミスではないということを、慎重につけ加えている。

「さまざまな意味で、グレッグ・スティルソンは本当にドナルド・トランプのようです。(トランプは、)グレッグ・スティルソンと同じような2つの側面を合わせ持っています。ジョニー・スミスのビジョンの中でグレッグ・スティルソンがやったように、トランプなら実際にボタンを押すだろうと思えるような、実に悪意のある行動特性を持つ一方で、人を強く引きつける何かも備えています。歯に衣着せぬ物言いで、複雑な問題にシンプルな答えを出し、ユーモアがあるのです」。マンハッタンのミッドタウンにある出版社チャールズ・スクリブナーズ・サンズのオフィスで、キングはBuzzFeed Newsにそう語った。「だが、それは私がトランプを予言したということではありません」

それでも、これほど多くの人が、トランプをキング作品のレンズを通して見てきたことは、驚きではない。(『サタデー・ナイト・ライブ』では、トランプの大統領顧問ケリーアン・コンウェイをペニーワイズに似せて描いているので、そちらも見てほしい)。こうした連想は、キングの小説を映画化したものから来ていることは疑いがない。『サタデー・ナイト・ライブ』の映像は、2017年版『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』のすぐあとにつくられた。そしてマーティン・シーンは、デヴィッド・クローネンバーグ監督の『デッドゾーン』でグレッグ・スティルソンを演じ、そのイメージを不滅のものにした。映画はキングの作品を誇張しているかもしれないが、これらのキャラクターは、キングが生み出したものだ。こうしたキャラクターは、何百万人ものアメリカ人にとって、文化的な試金石となった。彼らはときに、小説より奇妙に見える現実世界でやっていくために、キングの作品を引き合いに出すのだ。

小説のことはさておき、キングはトランプに関して口をつぐんできたわけではない。選挙戦の間じゅう、そして選挙が終わってからも、絶え間なく大統領を馬鹿にし、その政策や政権を、480万にのぼるTwitterのフォロワーに向けてこき下ろしている。そう、キングは、「ポピュリストの扇動政治家」であるトランプを、グレッグ・スティルソンになぞらえた。だがもっと最近では、『FOXニュース』や全米ライフル協会(NRA)、トランプとウラジーミル・プーチン大統領との関係についても批判的なツイートをしている。ペットのコーギー犬である「モリー」、推薦する本やテレビ番組、面白いと思う映画などとともに、反トランプ発言は、キングのTwitter発言の定番であり続けている。作家としての幅広い魅力は、これまでほぼ政治には関係ないものだったが、彼は突然、Twitterで「#Resistance」を使うアンチ・トランプになった。そして、自分の恐れと不安を逃がすための方法として、長いことキングの作品に接してきた人々は、キングが理性の声としての役割を果たし、紛れもない恐怖の時代だと見る人もいる今の時代に、一貫した声を上げていることに安堵を見出している。

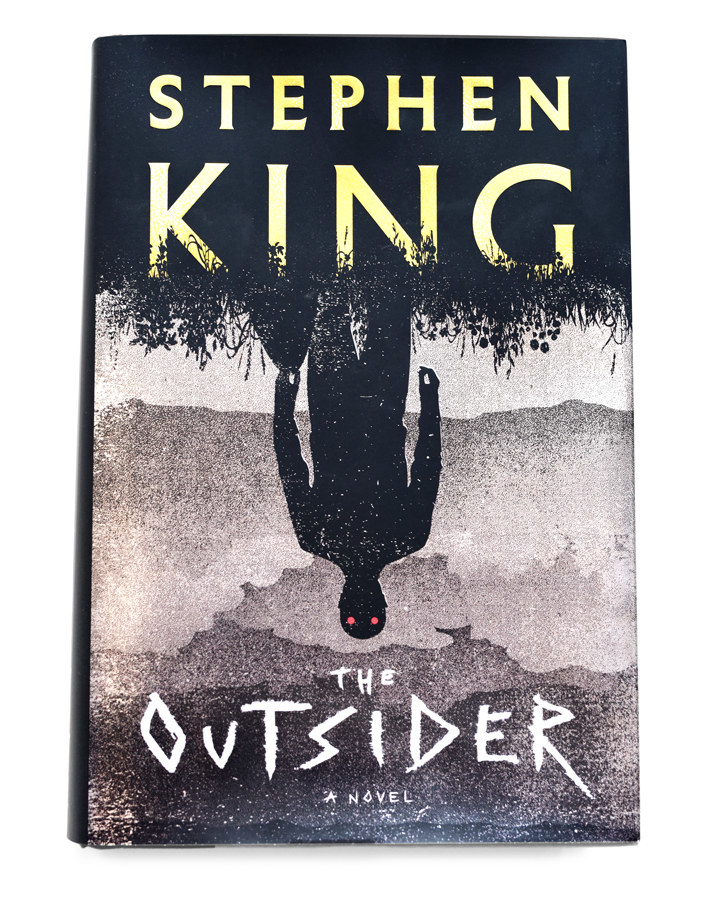

だがそれは、キングがストーリーテラーの肩書きを政治活動家と取り換えようとしている、という意味ではない。政治と小説は別のものだ、とキングは主張している。最新の作品『The Outsider』では、ラルフ・アンダーソン刑事が、11歳の少年が性的暴行を受け殺害された事件を捜査する。ありふれた事件であり、すべての証拠は、リトルリーグの人望あるコーチ、テリー・メイトランドが犯人であることを示している。だが、テリーには完璧なアリバイがある。そして、これまで事実だけを見つめて人生を過ごしてきたラルフは、自然界では説明のつかないことを受け入れなければならなくなる。『The Outsider』は、キングが「大統領についての自分の感情とはほとんど関係ない」と述べるオリジナルのストーリーだが、それでも、ウェブサイト「The A.V. Club」は、「トランプ時代の『IT』」だと称した。

「それは全然違うと思っています」とキングは語る。「まったくそんなストーリーではありません」

『IT』と『The Outsider』を比較するというのは、見当違いではない。あまりしっくりくるとは思えないし、何より作者がそう思っていないとはいえ。『The Outsider』は、ほかの多くのキング作品と同様に、ある意味で、小さな町に巣食う醜さを描き出している。たくさんのキング作品に共通して見られるテーマだ。『呪われた町』(邦訳:集英社)で描かれる、吸血鬼の恐怖が蔓延したセイラムズ・ロットという町。『スタンド・バイ・ミー―恐怖の四季 秋冬編』(邦訳:新潮社)で、キャッスルロックの少年たちの周りに漂う死。この小説をもとに、映画『スタンド・バイ・ミー』がつくられた。そして、激しい偏見と虐殺の上に建てられ、町の下に潜む昔の邪悪なものを糧に息づく、メイン州デリー(キングの小説にたびたび登場する架空の町で、『IT』の舞台)。

「私は小さい町のことを知っています。実際、そういう町には暗い部分があるのです」とキングは述べ、『The Outsider』の中に、『IT』を思い出させる瞬間があることを認めた。テリーを罪状認否に連れて行くラルフが、周りに集まってくる彼の友人や隣人が、血に飢えた群衆に変わっていくのを目にする場面だ。「ある意味で、(ラルフの)『選択的知覚』が崩壊し、彼はすべてを見ます。そして彼が見るすべてが、醜いものなのです。彼はこの町の醜い面のすべてを見ます。その意味では、テーマとして『振り出しに戻っている』のではないでしょうか。処女作『キャリー』でも小さな町を描きました。なぜなら、それは私が知っていることであり、作品ににじみ出るものだからです」

しかし、『The Outsider』とトランプとの関係ということになると、キングは依然として納得しない。もちろん、2018年という設定のこの小説は、文字通りトランプの時代の話だ。トランプ大統領に関することも、随所に出てくる。小説の中には、「TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN TRUMP(トランプは再びアメリカを偉大にする)」とペンキで書かれた岩が出てくる。それから、登場人物たちがレストランに行くと、トランプのポスターが、ヒトラーのような髪型とひげで落書きされている。「私の中では、政治的な発言をしたつもりはありません。あれは、場面の中の一部です」とキングは説明する。「あれが、私たちが住んでいる世界です。だから読者が共感できるのです」

しかし、『The Outsider』が私たちの今の現実にきっちり当てはまるところは、トランプについての直接的な表現だけではない。アメリカを悩ませている諸問題についてのキングの描写もある(付随的に書いたものであってもだ)。ラルフを助ける私立探偵ホリーが新聞を読む場面で、彼女は、武器を持たない黒人の少年に対して警官が発砲した事件や、シナゴーグにナチスのシンボルが落書きされた事件に目を留める。この小説の舞台であるフリントシティという架空の小さな町の領域を超え、アメリカ全体が同じ憎しみと暴力に侵されているという印象がある。曲がりなりにもこの国の歴史を知っている人であれば、それはトランプの時代に特有のものではないことを知っている。しかし、多くの左派の間では、国中に流れる邪悪さの傾向は、近年の歴史の中でほかのどの時代よりも今、強力で広範に広まっていると考えられている。

キングはここ40年の間、さまざまな方法で、そうした邪悪さについて書いてきた。自分を取り巻く世界を鋭く観察するキングは、超自然的な恐怖と、日常の恐怖の両方を描いてきた。彼の作品のほとんどは、この2つが何らかの形で組み合わさっている。『The Outsider』も例外ではない。テリーを取り巻く人々の中で、拳銃が取り出される。隣人の少なくとも1人が、裁判所が下すよりもっと素早い正義を求めるのだ。それは、「古き良きアメリカの群集行動であり、トランプより前から存在するものです」とキングは語る。

同時にキングは、そうした醜さを表にさらし、何らかの形でそれが広まるのを促すことに、トランプ大統領が影響を与えてきたと言う。「それは紛れもない事実であり、非難に値することだと思います。ひどいことです。トランプはこの国の人々に、醜い心であること、意地悪であることを許可してきたのです。白人至上主義者が集結したあの事件のあとのように、トランプが『どちら側にもいい人はいる』というような発言をするとき、許可が与えられます。小説と何らかの関係があるかどうかは知りませんが、今の文化は、私が育った文化よりも暴力的な傾向が強いのは確かです」

キングは続けて、「広い意味で、(トランプは)アメリカの『イド』(本能的衝動)ではないでしょうか」と語った。

『The Outsider』では、2つの相いれない事実が存在する。テリー・メイトランドは少年を殺害したに違いない。しかし、殺害できた可能性はないのだ。自分の小説について語る中で、キングは、もう1つ根本的な矛盾があることを示している。『The Outsider』は、ドナルド・トランプと現実のつながりはないが、相関関係は逃れることができない、というものだ。キングが意図したことが何であれ、読者は行間を読み続けるからだ。

そして、そうしなければならないだろう。表面上は、政治問題はほとんど書かれていないからだ。その上、この作品では、トランプを示唆するものよりももっと多くのことが起こっている。この小説が何らかの政治的寓意を示していると考えることは、重大な読み間違いだろう(キングによると、彼が唯一そのような寓意を書いたのは、2009年の『アンダー・ザ・ドーム』(邦訳:文藝春秋)だという。この話は、ジョージ・W・ブッシュ政権の無能さを見て、それをヒントに書いたものだ)。にもかかわらず、批評の内容は相変わらずだ。『ガーディアン』紙による『The Outsider』の書評にはこう書かれている。「『ブラック・ライヴズ・マター』(黒人の命も大切だ:黒人に対する暴力や差別の撤廃を訴える運動)に触れているところから、漠然と存在感を示すドナルド・トランプまで、興味深い政治的な暗示が散りばめられている」

ときおりキングは、自分の作品をこのように解釈されることに、露骨ないら立ちを見せる。彼からするとこのような解釈は、自分がプロとして書いたものと、それよりも明らかに自由な気持ちで書いたツイートを一緒くたにしている、と思えるのだ。キングの本に、「#Resistance」色の濃い含意を見出しているのは、仲間の民主党支持者たちだけではない。右派の人たちもだ。その多くが、スティーヴン・キングは永遠に諦めるしかないと感じている。だがもしキングが、自分の小説を執拗に政治的に読もうとすることを止めさせようと決心しているなら、それは読者が減ることを恐れてではなく、彼がずっとストーリーに重きを置いてきたからだ。

「基本的に私は作家です。それは政治には関係のないことです。私はできる限り政治をとり除こうとしていますが、同時に、自分は人間であり、自分の見解を持っているということを忘れてはいません。読者には、良くも悪くもそれに折り合いをつけてもらう必要があります」とキングは語る。「私が本当にやりたくないことは、アンチ・トランプだとか、エリザベス・ウォーレン支持だとか、何か政治的な意図を持って書くことです。私は良い小説を書きたいのです」

キングにとって、小説を書くことは、これまで何の問題もなかった。彼は70代になった今も、これまでになくたくさんの作品を生み出している。2018年は、『The Outsider』に加え、10月に小説『Elevation』も発表する。2017年は、中篇『Gwendy's Button Box』(邦訳なし)と、息子のオーウェン・キングと共同で書いた小説『Sleeping Beauties』(邦訳なし)を出版した。しかしこれらの本は、一般的に「スティーヴン・キングは売れている」と思われている理由の一部でしかない。「私は映画が大きく関係したと思います」とキングは言う。「映画全般、特に『IT』が関係しています。映画が文化的に大きく影響を与えたからです」

1990年にミニシリーズ化された『IT』は、若い世代にトラウマを与えたかもしれない。しかし、2017年の映画化の影響力は計り知れない。全世界で7億ドルという桁外れの興行収入をもたらして大成功を収めたのだ。そして、2017年のキング作品の映像化はそれだけではなかった。ファン待望の『ダーク・タワー』(邦訳:新潮社)が映画化され(あらゆる面で、嘆かわしい失敗作だった)、Netflixでは、『ジェラルドのゲーム』(邦訳:文藝春秋)と『1922』(邦訳:文藝春秋)が映画になった。後者は『IT』ほどの社会現象ではないが、評判は良かった。テレビでは、『ミスター・メルセデス』(邦訳:文藝春秋)がAudience Networkでドラマ化され、評判となった。そして、Spike TVでは、散々の評価だったものの、短編「霧」(邦訳:『ミスト 短編傑作選』、文藝春秋)を原作としたドラマがつくられた。映像化されたこれらの作品の質はさまざまだが、結局、キングの名前が至るところで見られることになった。

そして、その勢いはとどまる気配を見せない。Huluの新シリーズ『キャッスルロック』は、キングの小説や短編のいくつかに登場する架空の町を題材にしたもので、7月に放送開始だ。映画『IT』の続編は、2017年の映画には含まれなかった原作の残り半分をベースにしており、2019年に公開予定だ。『ペット・セメタリー』もリメイクされる。『炎の少女チャーリー』もリメイク予定だし、『トミーノッカーズ』(邦訳:文藝春秋)の映画化も進んでいる。

「そんなこんなで、みんなが周りを見回し、『もしそれが成功するなら、たぶん昔のスティーヴン・キング作品も掘り起こして作り直せば、同じようにどんどん儲かるだろう』となったわけです」

すばらしい勢いだが、どこかの時点で、こうした勢いが収まるときが来るかもしれない。私たちが完全にキングから離れることはなさそうだが、いつまでも続くように見える本の出版や映像化の動きは、ゆっくりにはなっていくだろう。キング自身は、大幅にスローダウンしたと言っている。昔のようにはアイデアは湧いてこないというのだ。「30代の頃は、満員の劇場で誰かが『火事だ』と叫んで、みんなが出口に殺到するような感じでした。つまり、私の頭の中のことです。私は常にあらゆるアイデアを持っていましたから」とキングは述べる。「今よりも強くて、もっと書けたと思います。中には、ビールとタバコの力を借りたものもあったと思いますが、若かったからできたということもあります」

キングの人気が衰えたことはないが、2018年にことさらもてはやされているのは、タイミングの問題があるのかもしれない。だが、心理的にもっと納得できる説明もできる。人は不安を感じているときに、ホラーに引きつけられることが多い。ホラーというジャンルは、不安の中で生活している人々に対して、健康的なはけ口を与える、というサービスを提供している。彼らを苦しめている不安をフィクションのなかで体験させ、(理想的には)それを通り過ごさせるのだ。そしてキングの作品は、現政権を拒絶する人々が向き合っている国家的悪夢を理解するのに、何よりもしっくりくるのだ。キングのストーリーは、アメリカ文化の牧歌的なイメージの後ろに潜む厳しい現実を取り上げている。彼は、キャッスルロックやデリー、フリントシティのような町をこじ開ける。ラルフが、一見傷のないメロンを切ったら、中にたくさんのウジが湧いていたのを思い出すのに似ている。

キングは政治記者ではないのだから、自分の小説と、個人的な信念との間に距離を置きたいのは理解できる。しかし彼は、『The Outsider』をトランプに結びつけるような読み方を遠ざけながらも、自分の本と、私たちの困難な時代とをつなげる独自の線を引いている。その線とは、モンスターという現実を受け入れることを、疑いながらも学ぶことだ。

「私にとって重要だったのは、信じることができないけれど存在するものに、私たちがどのように対処するかということです。トランプが良い例です。日々の生活の中で、私たちはあれにどう対処するのでしょうか」とキングは語る。「あなたが今いる状況はこういうものです。『かつてWWF(世界プロレス連合)にも関わっていた、頭が空っぽの、リアリティーショーの男が大統領だなんて信じられない。ありえない。だがそれが現実だ。だから受け入れなくていかなくては』」