『タイム』誌が1927年に初めて「マン・オブ・ザ・イヤー」を選出したのは、決まりの悪さからだった。タイムは、当時飛行家として名を馳せ、世界でもっとも著名だったチャールズ・リンドバーグを、1年間1度も表紙に載せることができなかったのだ。

マスコミが苦手なことで知られていたリンドバーグは、特集記事を組まれることを拒んだ。だが、彼を表紙に載せるいい方法があった。「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ぶのだ。「リンドバーグ大佐は、セオドア・ルーズベルト以来もっとも人気がある市民だ」という短い解説がついた。

リンドバーグやそれに続いた、「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた多くの人たちが、その年もっとも素晴らしい、もっとも偉大な人物だったということではない。その人物が、その年のジャーナリズムの世界でもっとも話題をさらい、もっとも影響力があったということだ。そういうわけだから、その11年後に、アドルフ・ヒトラーが「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたのも不思議はない。

編集者たちはこう解説している。「血を流さずにチェコスロバキアをドイツの傀儡国家にし、欧州の防衛同盟を抜本的につくり変え、強力な英国(のちにフランス)から約束を取りつけて、東欧を思いのままにした。アドルフ・ヒトラーは間違いなく1938年の『マン・オブ・ザ・イヤー』である」

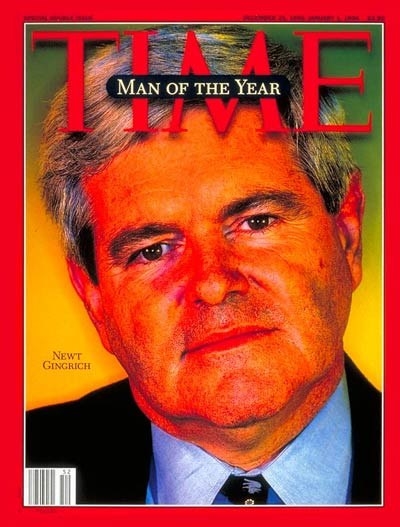

ヨシフ・スターリンは2回「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。1回目が1939年、2回目が1942年だ。ニキータ・フルシチョフは1957年、イラン革命の指導者アヤトラ・ホメイニは1979年に選ばれている。ごく最近ではニュート・ギングリッチ(1995年)やウラジーミル・プーチン(2007年)も選ばれた。こうした「マン・オブ・ザ・イヤー」は、言い換えれば、対立を生み非難された、悪名高い人物たちの歴史なのだ(なお、タイムが「マン・オブ・ザ・イヤー」の呼び名を「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に変更したのは1999年だ)。

今年、タイムの「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたドナルド・トランプが、2016年にもっとも影響力の大きかった人物であることは間違いない。しかしトランプは、選ばれたことが両刃の剣であることを理解していない。同氏は、自分の世界の見方はいつも正しいと思えるような「情報の宇宙」に浸りきったナルシストであるからだ。

トランプはたくさんのニュースを提供してきたが、その多くは、人種差別主義的で偏見に凝り固まり、外国人も女も嫌いなトランプの扇動的姿勢に付随したものだ。非常な著名人であるトランプにとって、すべてのニュースは常に良いニュースだ。タイムの「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれることも、疑わしい栄誉ではなく、彼の権力を宣言するものなのだ。

付随して書かれた記事が、トランプの選挙運動のひどい内面に焦点を当てていても、あるいは表紙のポートレートの照明の当て方と雰囲気が、世界の暗くて矛盾した未来を暗示していても、である。「表紙と見出し」は世の中に広く拡散していき、それが生み出す「意味」がさらに蓄積されていく。

「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の微妙な意味合いや歴史は消えてしまい、そこにあるのは、雑誌の表紙を飾ることは称賛に価するというトランプ的な考え方だけだ。彼自身が「大変名誉なことだ」と言っているように、「影響力がある」ということは完全に肯定的な言葉だと考えられているのだ。

インターネットは、デジタル以前に発達していたジャーナリズムの伝統から、「意味」を剥ぎ取ってしまった。そしてトランプは、もっとも善意の批判でさえも無力なものにしてしまった。ただしそれは、トランプ批判をやめるときが来たということを意味しているわけではない。むしろ、もっと良い手段を見つけるときが来たということだ。

1979年、アヤトラ・ホメイニが「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。これほど物議を醸し、明らかにアメリカ人ではない人物が選ばれたのは、数十年ぶりだった。ホメイニはイラン革命を指導した人物であり、民主主義を嫌悪し、米国を「大悪魔」と呼んだ。ホメイニを信奉するイラン人たちは、52人の米国人を1年以上にわたって人質にした。タイム編集者たちの主張は、「ホメイニは、善悪はさておき、ニュースになることを最も多くした」というものだった。

付随する記事は、ホメイニを紹介する内容や賞賛ではなく、彼が世界全体に与えた衝撃と脅威を分析するものだった。「ホメイニが勝利に導いたイラン革命は、ヒトラーの欧州征服以降起こったどんな政治的事件よりも、世界の均衡を揺るがす恐れがあるものだ」と編集者たちは主張した。彼らはホメイニにインタビューを申し込まなかった。『ニューヨーク・タイムズ紙』によれば、ホメイニは「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたと知っても、「何の反応も表さなかった」という。

タイムは、ホメイニの肖像写真を依頼しなかった(そうしようとしたところで、ホメイニが断わっただろう)。その代わり、暗く影のある油絵でホメイニを描いた。鋭い目つきで眉を吊り上げ、しかめ面をしている。ホメイニは、雑誌の表紙にはなったかもしれないが、それはホメイニを賞賛する絵ではなかった。

1995年にニュート・ギングリッチが表紙を飾ったのは、ワシントンで「財政均衡法案」を執拗に主張した「鮮やかではあるが、情け容赦なく醜悪なやり方」が評価されてのことだ。「下院で反体制派をまとめたギングリッチは、一時的に受け身になった大統領から主導権を奪った。そして下院議長となり、革命的な方向に国を誘導した」と編集者は書いている。

タイムの表紙は、ギングリッチの「露骨かつ強引で効果的なスタイル」を反映していた。どぎつい色味で肌の赤さが強調されている。背景は明るく光り、好ましいとは言えない。濃くなり始めたひげからは、彼の労働倫理と、周囲とぶつかりがちな性格も見えてくる。魅力的な写真とはいえない。ちょうど2年前に表紙を飾ったビル・クリントンの、やわらかで落ち着いた見栄えのする照明を用いた写真と比較すると、その差は歴然としている。

あるいは、2007年のウラジーミル・プーチンを見てみよう。タイムの読者に宛てた手紙の中で、リチャード・ステンゲル編集長はこう説明している。「プーチンは鉄の意志をもって、自由主義の国が重んじる思想を犠牲にし、ロシアを世界の大国に戻した。彼の年だったのだ」。プーチンは、ぎりぎりになってようやく、タイムのインタビューに応じた。「愛想良くする努力はほとんどしなかった」とステンゲル編集長は書いている。「彼は人をひき付ける魅力を、重要な武器だと捉えていない。私はさまざまな政治家たちと時間を共にしてきたが、こちらが彼を好きか嫌いかに頓着しないような政治家は、彼が初めてだ」

こうして、表紙のプーチンは、ほかの人が自分をどう思うか全く考えない男として描かれている。きめの細かいクローズアップは、撮影者である写真家・プラトンの典型的なスタイルだ。プラトンはたいてい、著名人を深みのあるモノクロで撮影し、余計なものを排して被写体に寄り添う。青みがかったグレーの色調に、禿げ上がった光る丸い頭のプーチンは、共産主義者の暗黒郷から来たレックス・ルーサー(映画『スーパーマン』に登場する悪役)さながらだ。古い時代の独裁的な支配スタイルを暗示する肖像だ。

そして今年はドナルド・トランプだ。タイムのナンシー・ギブズ編集長は、「How We Chose(私たちはどのようにして選んだか)」と題したエッセイで、今ではおなじみになったトランプの隆盛と勝利について述べたあと、彼の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」としての地位について相反する見解を記している。「デマは絶望を糧に大きくなり、真実はこれを語る人に対する信頼と同じだけの力しか持たない、ということを思い出させてくれた。隠れていた有権者たちの怒りを表舞台に引き出し、彼らの不安をライブ配信することによって、彼らに力を与えた。昨日までの政治文化を壊すことにより、明日の政治文化をつくった。そういう意味で、ドナルド・トランプはタイムの『2016年パーソン・オブ・ザ・イヤー』である」

この1年と、それをもっとも顕著な形で表した人物に関する、美しく練り上げられた微妙な含みを持つ文章だ。付随する写真は、著名な写真家ナダフ・カンダーが撮影したもので、賛否両論のあった過去の政治家たちのポートレートを踏襲したスタイルだ。明暗を強調した照明で、トランプの顔の半分は暗く影になっており(それは彼の思想も暗示する)、一昔前の写真のような美しさがある。

編集者のヘレン・ロスナーはツイッターでこうツイートした。「この写真は1940年代を思わせるものだらけだ。偶然ではない。色合い、背景、影、ルイ16世時代風の椅子、すべてが」。トランプの顔や体ではなく、つくられた贅沢さが前面に出ている。椅子は、1941年に同じくタイムの表紙を飾ったヒトラーのポートレートを、明らかに真似たものだ。トランプは、直接読者の方を見るのではなく、肩越しに振り返っている。

この写真は、カンダーが以前撮った「マン・オブ・ザ・イヤー」、2012年のオバマ大統領のポートレートのように、写真であると同時に議論を投げかけるものだ。かつて「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたどの大統領の写真とも、まったく異なる雰囲気を持っているのだ。

“Here, Mr. Trump. Let’s try one in this old chair, and could you turn just so? Hold it… Hold it… Got it. Thank you!”

「さあ、トランプさん、この古い椅子に座ってもう1枚撮りましょう。体をちょっとこちらに向けてくれます? そのまま、そのまま……はい、撮りました。ありがとうございます!」

われわれは大統領を、画像を記号論的に読み取る能力を評価して選んでいるわけではない。だがトランプは、言葉のニュアンスを読み取るという点に関しては、明らかに能力がない。トランプは「マン・オブ・ザ・イヤー」になったことを「大変な名誉」と語り、「大きな意味のあること」と述べた。

一方で、自分のことを「分断されたアメリカの大統領」と呼んだタイムには異議を唱え、テレビ番組「トゥデイ」での電話インタビューでは「分断というのは心外だ。私はまだ大統領になってはいない。だから私は何も分断はしていない」と語った。さらに自分のTwitter利用についても触れ(「使い方はとても控え目だし、つぶやくのは重要なことについてだけ」)、それをよく利用する理由も明らかにした(「不誠実な記者に応対するよりも、はるかに正直に自分の意見を言うことができる」)。

別の言い方をするなら、トランプは物事を白黒で見ている。自分を支持するかしないか、あるいは、純粋に当選を祝っているか、ひねくれた誹謗中傷かだ。そして彼はこうした二元論のメロドラマ的世界観を、たくさんの支持者に向けて広めてきた。タイムの巻頭記事には「これは、即興劇やパフォーマンスアートとしての大統領職だ。そこには、いい人間と悪い人間、どっちつかずの人間が登場する。アメリカにとってこれは新しい出来事だ」と書かれている。

確かに新しい出来事であり、メディア報道にも新たな方程式が必要になった。つまり、トランプがどのようにして自身の言葉を故意にフラット化しているかを理解し、彼を時代に即した英雄扱いする記事を書くか、検閲の対象にもなりうる敵対的な記事を書くかを決めねばならないのだ。しかもその変わり身はすばやく、時間単位で切り替わる。

ほぼ1世紀続く「マン・オブ・ザ・イヤー」が時代に対して持ってきた意味のニュアンスは、少なくとも一時的には失われたのかもしれない。トランプにはそれを感じ取る能力がないし、この表紙を見る人の大多数はタイムの購読者ではない。あるいは、トランプ以上に「疑わしい人物」を今年の顔に選んだことがあるタイムの歴史などまるで知らない人たちだ。彼らは、この雑誌の表紙しか見ないだろう。「マン・オブ・ザ・イヤー」という言葉やイメージは世間に広まるだろうが、そこにある複雑な背景はどうでもいいのだ。

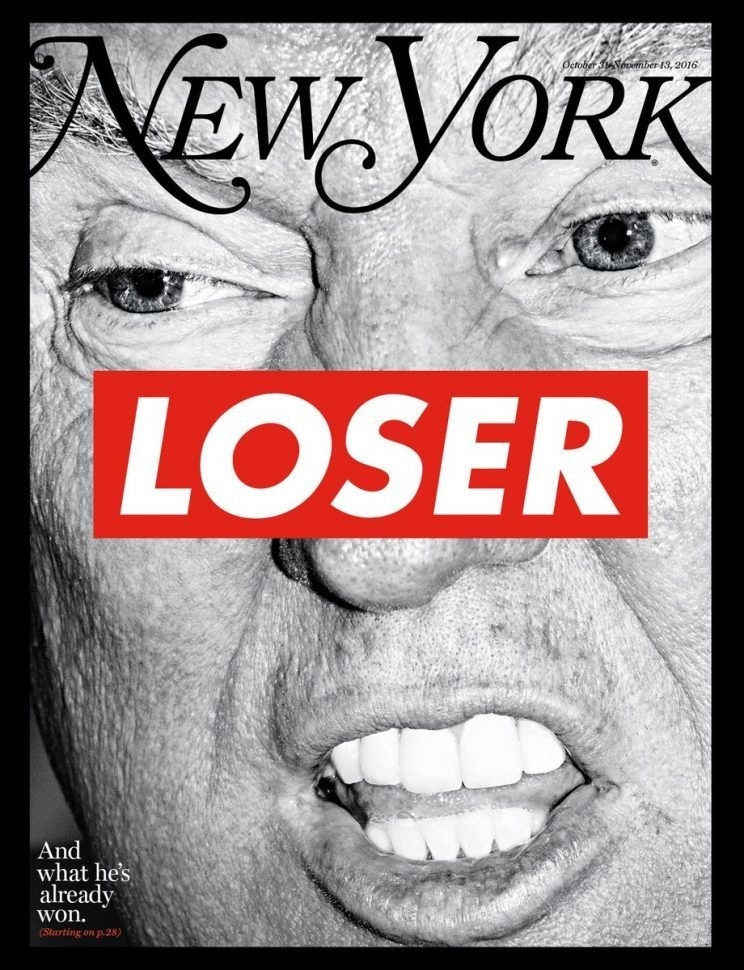

これは、すべての報道機関が立場を明確にしなければならないという意味なのだろうか? たとえば「ニューヨーク」誌は、トランプを「敗者」と記述した。しかし、これはまるで降伏のようにも感じられる。世界を意図的に単純化して理解する、深みのない者たちと同じレベルに下がってしまうあり方だ。

微妙なニュアンスは、トランプ側の「怒り」を回避する言い訳にもなりうる。トランプは、自分を否定するような報道は自分への反逆の一種ととらえているし、トランプ支持者の多くは、批判と「ウソの報道」を、ひとまとめにして受け止めている。トランプを「マン・オブ・ザ・イヤー」に選ぶことで、タイムは、政治的スペクトルの両サイドに雑誌を売りこみたいのだろう。今はそれをすることがどんどん難しくなっている。2005年、タイムの購読者数は400万人を少し切る程度で、ニューススタンドでの販売数も1週間に平均15万部はあった。それが2015年になると、購読者数は303万8000人、ニューススタンドでの平均販売数も1週あたり3万5672部にまで落ち込んでしまった。

これは、タイムの親会社で、「ピープル」「スポーツ・イラストレイテッド」「フォーチュン」など数多くの有名雑誌の発行元でもあるTime Inc.の新戦略というわけではない。大統領選投票日の翌日、ピープルは、さまざまな人種からなる支持者を背景にしたトランプの姿を表紙にした。同誌はその数週間前、女性記者がかつて、トランプを担当していた時にセクハラを受けたという記事を掲載していた。

その時、ピープルのジェス・ケイグル編集長は、トランプを同誌表紙や巻頭記事で取り上げたことは、「トランプを祝福したことにも、支持したことにもならない」と語った。だが、この表紙には別の側面もあった。ニューススタンドでの販売増加と、同誌記者の主張記事によって離れてしまったかもしれない講読者の呼び戻しだ(これが掲載されたのは、トランプの敗北が確実に思われた時だったことは注目に値する)。

おそらく記事のもつ複雑な「ニュアンス」は、「どちらにもいい顔をする」新しい方法なのだ。人種差別的な政策を紹介しながら、記事を読むかもしれない読者の人種差別主義者的な性格には触れないように、注意を払う。描写はするが批判はしない。

この先、メディアがトランプをどう取り上げていくのかは、まだまったくわからない。多くの場合不公平でバランスを欠いた人物に見える同氏を、フェアでバランスの取れた大統領として報じていくのかは不明だ。

だが、ここから向かうべき道は、過去の伝統に目を向け、トランプをそこに押し込めようとしたり、読者やトランプ自身が複雑さを感じ取ってくれることを期待することではない。読者を失うことを恐れ、身をかがめて防御の姿勢をとることでもない。

タイムだけでなく、その昔隆盛を極めた巨大メディアのどこであれ、これからも発行を続けていこうと思うなら、どんなに馴染んだものであろうと、こうした姿勢は断固拒否して、新しい何かを採り入れていく必要があるだろう。

トランプは2013年4月にこうツイートした。「タイムの『世界で最も影響力のある100人』リストはジョークだ。『ニューズウィーク』のようにすぐに消えようとしている雑誌による、目立つための行為だ」 。この予言が実現するとしたら、それはトランプの責任ではない。表紙に載ることは、実際に載った人物ではなく、それを読んだ人々にとって重要だという方向で、報道できなかったタイムの責任だろう。