Un an après la sortie de Daredevil, Ben Affleck a confié au magazine People qu’il «n’envisage(ait) pas de refaire un film d’action». En 2002, il a qualifié son penchant pour les blockbusters de «rêve d'ado». En 2003, il affirmait que son «code de conduite» consistait à «être honnête, faire des choses avec lesquelles je peux vivre, plutôt qu’avoir honte de —enfin, faire des choses honorables». En 2006, voici ce qu’il racontait à USA Today: «J’ai joué dans des films qui ont rapporté beaucoup d’argent… mais que je regrette, franchement.» Plus tard cette année-là, dans une interview sur son «comeback» dans Hollywoodland, il se disait soulagé de «(ne plus avoir à se) sentir gêné».

Ben Affleck a un problème avec la honte. Depuis 20 ans qu’il a atteint le statut de star de cinéma, il l’associe à certains rôles qu’il a pu accepter, aux relations amoureuses qu’il n’a pas suffisamment cachées, à son manque d’instruction, à sa consommation d’alcool et, plus récemment, à un tatouage qu’il a très rapidement (et curieusement) affirmé être «un faux» après que la presse s’en est moqué. Il convient toutefois de noter que cette honte, Ben Affleck ne l’a jamais associée à son addiction au jeu, ni à ses aventures extra-conjugales —des allégations qu’il continue de nier publiquement.

À la fin des années 2000, alors que sa carrière connaissait un nouvel essor, la honte a peu à peu disparu: il s'essayait à la réalisation (ce qui est tout de même beaucoup moins honteux que de jouer dans des navets) et en 2013, il a reçu l’Oscar du meilleur film pour Argo. Mais dernièrement, Ben Affleck est retourné aux sources de son malaise: en signant pour endosser le costume de Batman, il s’est engagé pour dix ans de films d’action. Et les critiques de Batman v Superman sont tellement mauvaises que les fans du film partagent une théorie du complot selon laquelle Marvel, le rival de DC Comics, aurait payé pour que la presse le démolisse. Cette honte, enfouie depuis des années, ressurgit aujourd’hui au détour d’une vidéo comme celle-ci, dont le potentiel mème-esque n’a pas échappé aux internautes.

Il a cet air, le même qu’à la première d'Amours troubles, en 2004, du type qui se rend compte qu’il a fait quelque chose d’affreusement, d’universellement mauvais. D'ailleurs, ça lui arrive tellement souvent qu’un Tumblr a même été créé, Ben Affleck Looking Sad (Ben Affleck a l'air triste). Mais l’air Affleckté de Ben ne suscite pas la pitié, plutôt l’envie irrépressible de lui coller son poing dans la figure.

Les stars, dit-on, devraient se réjouir de l’engouement qu’elles provoquent. Se sentir comblées lorsqu’on les encense, mais quand les critiques se font mauvaises, elles doivent continuer à sourire et continuer à jouer le jeu, comme Henry Cavill dans l’interview Afflecktée. Pourquoi? Parce qu'elles sont payées des tonnes d'argent.

Mais voilà: Ben Affleck a rompu ce pacte implicite. C’est une chose de tourner en dérision son passé, c’en est une autre d’en vouloir à son présent. Surtout avec Batman v Superman, puisque Ben Affleck l’avait déjà dit: il déteste les films d’action, surtout les films de superhéros. Son autoflagellation est d’autant plus déconcertante qu’elle est teintée d'amertume vis-à-vis des réalisateurs et des producteurs qui lui ont proposé le rôle et, par extension, vis-à-vis des millions de fans qui ont payé pour le voir à l’écran.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Bien avant la tripotée de films de genre qui lui ont donné des premiers rôles poussifs, Ben Affleck avait un genre de charisme. À ses débuts, il incarnait des petites frappes sadiques (Génération rebelle en 1983, Les Glandeurs en 1995) dans des seconds rôles décrochés en partie à cause de sa taille: du haut de son mètre quatre-vingt-huit, il dominait largement la plupart de ses partenaires à l’écran. «Un producteur a essayé de me dissuader de le faire jouer dans Méprise multiple parce qu’il était "trop grand" pour le rôle principal d’une dramédie romantique», racontait le réalisateur Kevin Smith au magazine People.

Dans ce long-métrage sorti en 1997, où Ben Affleck a finalement eu le premier rôle, son personnage n’avait pourtant rien d’un héros. Juste un crétin du New Jersey qui, à l’instar du film, ne comprend pas grand-chose aux lesbiennes. La scène où Amy (Joey Lauren Adams) pousse la chansonnette pour «quelqu’un de très spécial» et où Holden (Ben Affleck) le prend pour lui est un pur moment de blaireauterie. Rien de burlesque, juste l'annihilation totale d'un ego. Dans le rôle de Holden, Ben Affleck portait un bouc et d’affreux cardigans, mais croyez-moi sur parole quand je vous dis qu’à l’époque, c’était super canon. C’est aussi le rôle qui a fait décoller sa carrière: à la sortie de Méprise multiple, Will Hunting, Dogma et Armageddon étaient en production.

Will Hunting était déjà un film à Oscar avant que les frères Weinstein —qui, en 1997, étaient au top niveau marketing— mettent le paquet sur la promo. L’histoire veut que Ben Affleck et Matt Damon se soient rencontrés à Cambridge, dans le Massachusetts, alors qu’ils étaient enfants. Le deuxième a intégré Harvard, tandis que Ben Affleck est entré à l'université du Vermont, qu’il abandonna deux mois plus tard pour tenter sa chance à Hollywood, porté par les petits rôles qu’il avait eus ado. Matt Damon, lui, écrivit un scénario qui resta dans un tiroir jusqu’à ce qu’il quitte la fac à son tour pour rejoindre Ben Affleck. Les deux amis retravaillèrent et affinèrent le script, l'ancrant dans des scènes majeures où l’un et l’autre (comme Robin Williams, qui joue le psychologue) pouvaient montrer l’étendue de leur talent.

Ben Affleck et Matt Damon dans Will Hunting

Ce qui explique sans doute pourquoi le film donne l’impression d’une succession de scènes isolées: celle du bar; Williams qui parle de sa femme; Ben Affleck qui menace de tuer Matt Damon s’il ne fait rien de son talent. La campagne de pub était toute entière construite sur cette histoire des deux copains d’enfance devenus des mecs bien, mais Matt Damon était clairement la star du film —et celui à qui revint tout le mérite du scénario (enfin, pour ceux qui n’étaient pas persuadés que quelqu’un d’autre l’avait écrit, ou, tout du moins, largement retravaillé).

«J’ai pris cette histoire de scénariste très au sérieux», a confié Ben Affleck au magazine Talk en 2000. «Quand j’y repense, je me dis que si j’avais su ce que je sais maintenant, j’aurais donné plus de place à mon personnage. Matt avait eu un rôle important dans La Différence, et c’était le héros de Geronimo. Les deux films se sont ramassés et plus personne ne voulait le faire jouer, mais est-ce que c’est sa faute, en tant qu’acteur? Moi, je n’avais eu que des seconds rôles et [le script de Will Hunting] ne permettait pas à deux personnes de briller. Surtout qu’on avait besoin d’un gros nom pour le faire produire. Alors je me suis dit, OK, coupons mes scènes.»

Favoris improbables à l’Oscar du meilleur scénario, quand les deux amis sont montés sur scène récupérer leur prix —avec leurs smokings loués et leurs mamans dans la salle— le public a retrouvé les deux gars du Massachusetts issus de la classe ouvrière qu’ils incarnent dans le film. Toujours à se dénigrer (Matt Damon: «À nous deux, peut-être qu’on forme un être humain intéressant et original»), les acteurs ont néanmoins embrassé les rôles qui s’ouvraient désormais à eux, dans des blockbusters tel que Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, pour Matt Damon, et Armageddon, de Michael Bay, pour Ben Affleck.

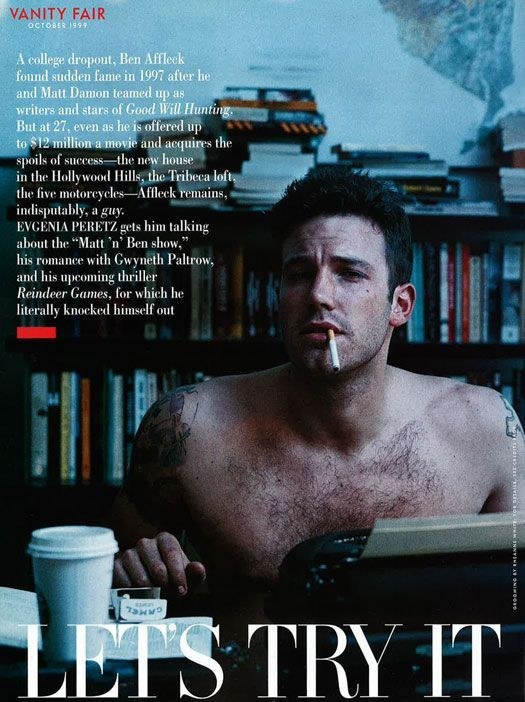

Ce dernier est toutefois parvenu à conserver une certaine humilité. Dans Armageddon, le premier rôle, réservé à Bruce Willis, lui échappait à nouveau, tandis qu'il faisait mumuse avec des Z’Animo sur le ventre de Liv Tyler. Mais en lisant le premier portrait que lui a consacré Vanity Fair en 1999, on subodore une pointe de complexe macho. «Il n’a rien du motard ou du type accro aux sensations fortes, mais quelques minutes avec Ben Affleck, qui se promène en baggy camouflage, t-shirt et veste en cuir, suffisent pour être sûr d’une chose: c’est un mec, un vrai.» «Il regrette l’époque où les mannequins ressemblaient à Christie Brinklet», poursuit le magazine. «Il pense que Tom Cruise est un dieu. Il défend Hootie. Il paraît qu’il délaisse le sexe pour les jeux vidéo.»

Et comme c’est un mec, un vrai, qui est resté proche de ses amis d’enfance, à la Entourage, Ben Affleck est terrifié par les effets féminisants de la publicité. «On dirait que ses mots préférés sont "crétin", "nase" et surtout "abruti"», poursuit le portrait. «Pour Ben Affleck, "abruti" est la pire des insultes. Et il a peur que cet article le fasse passer pour tel.» Plus loin dans l’interview, Ben Affleck estime que la façon dont les médias dépeignent son amitié avec Matt Damon est «tellement gay». «Si j’avais lu la presse people», poursuit-il, «je me serais dit "Putain, mais regarde un peu ces crétins. J’ai envie de leur mettre ma main dans la tronche". Et j’avais un peu envie de m’en coller une.»

Pour Vanity Fair, Ben Affleck est le contraire d’un abruti. Mais cette crainte que la pub finisse effectivement par le castrer est fondée. Les stars, qu’elles soient de sexe masculin ou féminin, ont toujours eu besoin de la publicité (séances photo, interviews…) pour maintenir leur statut vis-à-vis du public et faire leur promotion. Mais il existe une publicité masculine (portraits dans des magazines pour hommes, photos en costumes chics, interviews dans des journaux renommés) et une publicité féminine (magazines people, poses qui font penser que vous vous trouvez canon). Faire la une de Vanity Fair, ça n’est pas féminisant. Mais être élu l’homme le plus sexy de l’année par People (et accepter une séance photo passablement ridicule), ça l’est.

L’idée que devenir une idole puisse déviriliser un homme peut certes sembler contre-intuitive: séduire les femmes devrait faire monter la cote de virilité. Mais en réalité, ou du moins d’un point de vue médiatique, cela veut d'abord dire être assujetti au regard, telle une pin-up passive. C’est ce qui est arrivé à Rudolph Valentino dans les années 20 et ce qu’a évité de justesse Burt Reynolds qui posa nu, 50 ans plus tard, dans Cosmopolitan —une photo qu’il a récemment avoué regretter. (Pour se prémunir de tout cela, Leonardo DiCaprio a choisi de s’enlaidir le plus possible dans un film sur deux.)

Que Ben Affleck ait été conscient ou non de cette mécanique, cette publicité a manifestement exacerbé son anxiété. Anxieté qui, à en juger par ses propres confessions, viendrait d’une conscience de classe aiguë. Sa mère était institutrice et son père mécanicien, bookmaker, ouvrier du bâtiment, barman et ivrogne, qui a abandonné sa famille lorsque Ben était enfant, laissant sa femme élever leurs deux fils avec son seul salaire. Cette dernière, Chris, a grandi à New York, dans l’Upper East Side, et a fait ses études à Harvard. Son père à elle (le grand-père de Ben Affleck) militait au sein du Parti démocrate, un engagement que son petit-fils a plus ou moins poursuivi.

Tout ça pour dire que Ben Affleck, qui a grandi à Cambridge au milieu d’établissements prestigieux comme le MIT ou l’université Harvard, élevé par une mère diplômée de celle-ci, était extrêment sensible aux différences de classe. «J’ai toujours eu un problème de confiance en moi, étant donné que j’avais brièvement fréquenté la fac mais que je connaissais des tas de gens qui étudiaient dans des écoles huppées», raconte-t-il à Rolling Stone. «Tout ce ressentiment qu’il y a dans Will Hunting vis-à-vis des gens qui sont allés à l’université, c’est parce que je me sentais à l'écart.»

Il déteste qu’on lui colle l’étiquette «mec de fraternités» des facs américaines, qui suggère une catégorie sociale dont il n'a jamais fait partie. «C’est bizarre qu’on croie que je suis un de ces types, parce que je n’ai passé qu’un semestre à la fac», expliquait-il à Talk. «Je n’ai jamais été membre d’aucune fraternité. Ça évoque un milieu, celui de la classe supérieure, qui n’a jamais été le mien.»

Pour autant, Ben Affleck avait adopté le look et le mode de vie d’un autre genre de frat boy: d’après le producteur Chris Moore, un ami de longue date, son idée de la belle vie c’était «manger à Subway et jouer aux jeux vidéo». Quand Michael Bay l’a embauché pour jouer dans Armageddon, il exigea que l'acteur fasse corriger sa dentition, marqueur social par excellence.

À cette période, Ben Affleck s’est entiché de Gwyneth Paltrow, sans doute la star la plus classe de ces 25 dernières années. L’actrice a fréquenté l’école privée la plus huppée de New York, elle a quasiment grandi à Hollywood et, selon le réalisateur et scénariste Don Roose, elle donnait «des tas de conseils» déco à un Ben Affleck «qui n’avait rien demandé». «À l’entendre, on avait l’impression qu’il dormait sur un matelas à même le sol avec des posters de Led Zeppelin sur les murs.»

C’était plutôt fût de Guinness et potes qui défilent, mais d’après People, Gwyneth Paltrow «voulait réveiller l’homme qui sommeillait en lui, un type sensible et intellectuel. Pas question pour elle d’accepter ce truc de frat boy». En d’autres termes, elle essayait de le corriger —de le re-classer.

C’est peut-être cette angoisse que le public vienne à douter de son intelligence, angoisse visiblement alimentée par sa propre copine, qui explique la ferveur de Ben Affleck à s’engager aux côté d'Al Gore, à vouloir adapter Une Histoire populaire des États-Unis, de l'historien et politologue Howard Zinn ou encore à se rendre à Harvard accompagné de Matt Damon et Howard Zinn pour réclamer l’augmentation des salaires du personnel de l’université. «Ils étaient passionnés», se rappelle l’historien. «Ben a raconté comment son père accomplissait les basses besognes à Harvard et ce que ça lui faisait de travailler pour une entreprise incroyablement lucrative mais être payé des clopinettes.»

L’engagement de Ben Affleck aux côté de Howard Zinn, dont le travail est par ailleurs mentionné dans Will Hunting, a cristallisé la relation ambivalente qu’il entretenait déjà avec son propre milieu social. L'acteur se voulait populiste —c'est-à-dire assumer ses origines ouvrières— mais tout, autour de lui, y compris sa copine, voulait qu’il coupe les ponts avec ce passé pour embrasser la célébrité.

Le couple a rompu en 1999, mais les rôles qu'il a acceptés ensuite sont la preuve d’une volonté de se réclamer à la fois d'un cinéma (prestigieux) d’art et d’essai, mais aussi du film (pas prestigieux du tout) de genre. Il est donc passé de la comédie romantique Un Vent de folie, avec Sandra Bullock, où il joue un type banal, aux retrouvailles avec Kevin Smith pour Dogma, puis au film choral indé 200 Cigarettes, suivi d'un rôle supposé prestigieux dans Un Amour infini, aux côtés de Gwyneth Paltrow. «Si vous ne m’avez pas aimé dans ce film», lançait-il à l’époque, «alors vous ne m’aimerez jamais. En fait, vous ne devriez plus jamais aller me voir au cinéma».

Il a joué dans Piège fatal parce que son réalisateur, John Frankenheimer, avait réalisé Un Crime dans la tête; il a fait Daddy and Them parce que c’était le premier film que réalisait son partenaire dans Armageddon, Billy Bob Thornton, depuis Sling Blade; et il a probablement accepté Les Initiés pour le monologue façon Glengarry, qui n’a pas fait de lui un acteur sérieux pour autant.

Ben Affleck s’est donc résigné à jouer les jolis garçons, bien qu’admettant se sentir en décalage avec ces rôles. Après une prestation oubliable dans Pearl Harbor, il s’est planté en reprenant le rôle de Jack Ryan, interprété par Harrison Ford, dans La Somme de toutes les peurs, livré une performance passable face à Samuel L. Jackson dans Dérapages incontrôlés et s’est fait voler la vedette par Jennifer Garner dans Daredevil.

Et puis il y a eu J.Lo.

Il faut se souvenir qu’à l’époque, Ben Affleck venait de sortir de désintox (c'est Charlie Sheen qui l'a amené au Promises Center après une nuit de beuverie en 2001, je vous laisse méditer là-dessus), sorte d’action préemptive pour contrecarrer la tendance familiale à l’alcoolisme. Après avoir essuyé des revers à la fin des années 90 et au début des années 2000, Ben Affleck était enfin devenu une star du cinéma, une vraie. Mais toujours pas un acteur respecté, souffrant notamment de l’éternelle comparaison avec Matt Damon, époustouflant dans Le talentueux Mr. Ripley et qui avait choisi des franchises moins tape-à-l’œil (et de meilleure qualité), comme Jason Bourne et Ocean’s Eleven. Si les choix de carrière de Matt Damon étaient Naturalia, Ben Affleck, lui, fréquentait plutôt Lidl.

Lorsqu’il rencontra Jennifer Lopez pour la première fois, en 2002, sur le tournage d'Amours troubles, elle était au summum de sa carrière, et mariée au danseur Cris Judd. Mais la chanteuse n’était pas une star —une célébrité, oui, mais pas une star. Le film les rapprocha, mais Ben Affleck affirmait alors qu’ils n’étaient qu'amis.

C’est à ce moment-là que l’acteur décida de vanter très publiquement l’étendue du talent de son amie. En mars 2002, Ben Affleck a payé 20.000 dollars une page de pub dans Variety et The Hollywood Reporter pour dire à quel point il avait adoré travailler avec Jennifer Lopez, et à quel point ses talents de comédienne l’avaient impressionné. «Ça contrastait avec certains a priori que j’avais sur Jennifer», écrit-il. «Je me suis dit que j’allais publier un petit texte pour dire que c’est quelqu’un de bien, de généreux et professionnel.» (Note: ces magazines consacrés à l’industrie du spectacle ont toujours publié ce genre de messages, mais celui-ci a fait tiquer.)

Ils avaient beau n’être «que des amis», pourtant Ben Affleck se préoccupait de l’image («populaire», s’il faut la nommer) que renvoyait Jennifer Lopez. Certes, son talent l’avait impressionné, et il la trouvait professionnelle, honnête et généreuse. Mais payer pour le proclamer dans un magazine en dit plus long sur la manière dont il croit être perçu par le public, plutôt que sur son inquiétude quant à son image à elle. En somme, c’est lui qui avait honte, pas elle.

En juin 2002, Jennifer Lopez annonça qu’elle se séparait de Cris Judd, et un mois plus tard, elle officialisa sa relation avec Ben Affleck comme le font toutes les stars: en s'affichant en public —ici, lors d’un dîner avec le producteur et manager de la chanteuse, Babyface, à Nobu, un resto de sushis new-yorkais où l’on va «pour voir et être vu». «Ils étaient très câlins», confiait à l'époque un employé de l'établissement à Us Weekly, ajoutant que J.Lo portait un jogging beige et blanc avec son propre nom brodé sur le derrière.

Telles furent les prémices d'une des relations amoureuses les plus médiatisées —et les plus grossièrement bousillées— du showbusiness moderne. Premier couple affublé d’un surnom, «Bennifer», leur histoire devint un véritable filon largement exploité par la rivalité naissante entre le magazine People et Us Weekly, qui tentait de rajeunir son image.

Avant eux, des dizaines de couples avaient subi un acharnement similaire, et des dizaines après. Mais leur relation suscitait l’écœurement et la presse se faisait l’écho des somptueux cadeaux que s’offrait le couple: une lunette de toilette à 100.000 dollars incrustée de pierres, une bague ornée d’un solitaire rose de 6.1 carats, une Aston Martin à six chiffres... L’élégance caractéristique des célébrités de notre époque passe par des signes ostentatoires de richesse, mais Bennifer versait plutôt dans le tape-à-l’œil façon nouveau riche. Une attitude trop ostentatoire doublée de marques d’affection du même acabit.

Habituellement, le public adore voir des stars s’embrasser ou se tenir la main devant les caméras. Mais Bennifer outrepassait les limites du bon goût, notamment avec l’apparition de Ben Affleck dans le clip Jenny from the Block, où l’acteur caresse et embrasse le derrière de Jennifer Lopez, allongée sur un yacht. «J’ai fait cette vidéo pour réagir à l’acharnement de la presse people», s’est expliqué Ben Affleck. «Mais personne n’en a saisi l’ironie.» Plutôt que de tourner en ridicule le comportement des paparazzis, Bennifer semblait l’encenser ou, tout du moins, s’en accommoder.

La presse estimait que Jennifer Lopez «ne convenait pas» à Ben Affleck: Vanity Fair évoquait son «ambition dévorante», tandis que Rolling Stone voyait en elle «la Zsa Zsa Gabor de sa génération», abonnée aux joggings en velours et fan du film Deuce Bigalow: Gigolo à tout prix. «Le problème, c’est que J.Lo n’est pas Julia», expliquait The Hollywood Reporter dans un édito la comparant à Julia Roberts, dont la vie privée s’étalait aussi dans la presse. «On n’a jamais vu Julia Roberts arriver aux Oscars habillée en Saran Wrap. Personne ne s’extasie sur son postérieur en affirmant qu’il est indissociable de son succès.»

Sous-entendu: Jennifer Lopez est vulgaire. Elle n’a pas le talent de ses consœurs hollywoodiennes (elle chante juste bien et joue pas trop mal), mais sa notoriété à elle est profondément liée à son physique. Son talent pour la danse, d’une part, mais aussi un corps différent, dont elle exploite effrontément la beauté. Il y avait aussi eu son arrestation, en lien avec une fusillade, aux côtés de son ex Sean «Puffy» Combs. C'était, en somme, tout l'inverse de Gwyneth Paltrow.

Et malgré des points communs sur lesquels Ben Affleck tenait à insister («Nous sommes tous deux issus de la classe ouvrière et nous avons grandi dans des quartiers cosmopolites de la côte est», expliquait-il au Mirror), la rhétorique autour de leur relation ne cessait de souligner à quel point le couple était mal assorti. Après que Vanity Fair a jugé que Jennifer Lopez était «sans doute la dernière femme que Ben Affleck aurait dû choisir s’il avait réellement cherché à ne pas se faire remarquer», l’intéressé a répondu: «Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de cette personne? Qu’est-ce que ça peut bien dire de moi? Peut-être que je suis pétri de doutes, mais j’ai aussi un petit côté contrariant.»

Ce qui expliquerait pourquoi Ben Affleck tenait tant à défendre Jennifer Lopez en même temps qu’il essayait de la changer. Il reprenait ceux qui l’appelaient «J.Lo» et non Jennifer (préfigurant la tentative, quelques années plus tard, de Tom Cruise cherchant à transformer Katie Holmes en «Kate») et tempérait même sa sexualité: «Jen a eu moins de copains qu’une lycéenne lambda», affirmait-il. «Physiquement, elle est excessivement chaste. Son passé amoureux est de loin plus simple, plus cohérent et bien moins discutable que le mien.» Il l’a encouragée à renvoyer son manager de longue date, celui-là même qui l’avait aidée à élaborer la stratégie tabloïd-friendly qui l’a rendue célèbre. La «théorie la plus communément admise», selon Newsweek, était que Ben Affleck voulait «polir l’image de sa future femme au cas où sa supposée ambition politique, consistant à briguer le siège de député du Massachusetts, se réalise un jour».

Le couple est allé sur le plateau de l’émission Dateline pour la promo d'Amours troubles, dont la sortie était prévue le 1er août 2003. Les deux acteurs en ont fait des caisses (Entertainment Weekly a même évalué l’interview sur une «échelle de douleur») mais tout a basculé quand le soir de la diffusion, Ben Affleck a été «surpris» dans un strip-club de Vancouver en compagnie de Christian Slater et Tara Reid, et où —les versions divergent— il aurait soit bu de l’eau et gardé ses mains dans ses poches, soit dragué une strip-teaseuse qu’il aurait ramenée chez Christian Slater avant de coucher avec elle.

Le couple a eu beau déclarer que Ben Affleck s’était rendu dans ce club avec l’autorisation de Jennifer Lopez, rien n'y faisait, ça restait une boîte de strip-tease. Au contraire, même, cette histoire de «permission» n’a fait que renforcer le manque de classe de la chanteuse. Sur le tapis rouge de la première d'Amours troubles, le tandem affichait un air soucieux et un teint trop hâlé pour être honnête.

Le film fit un flop monumental, et certains le comparèrent même au flop des flops Ishtar. Le patron du studio, Joe Roth, qualifia d’«humiliants» ses 7 millions de dollars de recettes à l’international, pour un budget de 54 millions de dollars. Un mois plus tard, Ben Affleck et Jennifer Lopez annulaient leur mariage à 2 millions de dollars, soi-disant à cause de la pression médiatique. En janvier 2004, ils officialisaient leur rupture. Mais il fallait assurer la promo de leur second film ensemble, Père et fille, et Ben Affleck s’attela à la tâche dès le mois de mars, raillant Amours troubles et sa propre surexposition médiatique, assumant le ridicule de cette une de Rolling Stone où il pose avec un bouc affreux et le bras tatoué.

Il a commencé aussi à s'interroger sur la raison pour laquelle sa relation avec Jennifer Lopez avait tant fait grincer des dents, soupçonnant, dans une interview à Vanity Fair, que «la question raciale et sociale» n’y était pas pour rien. «On a mis le doigt sur quelque chose. On vit dans un pays où le sein de Janet Jackson a provoqué un énorme tollé. Nous sommes tous sous l’influence d’un puritanisme extrême qui nous impose un idéal très vertueux, dont cette tradition persistante qui veut que les gens fréquentent ceux qui leur ressemblent. On nous a vus comme deux personnes très différentes, non seulement par nos origines, mais aussi par notre culture.»

Son explication n’a pas vraiment convaincu à l’époque, mais avec le recul, ces questions raciales et sociales étaient clairement présentes dans les éléments de langage utlisés pour parler de leur relation. Ben Affleck lui-même semblait avoir internalisé ces craintes. Il s’est fait plus discret dans les médias jusqu’à sa rencontre, un an plus tard, avec Jennifer Garner qui, en plus d’incarner une féminité très classe moyenne, perpétue, pour reprendre les mots de Ben Affleck, «cette tradition qui veut que les gens fréquentent ceux qui leur ressemblent».

Un vrai Bennifer 2.0, en somme, même si l’acteur a tout fait pour garder leur relation aussi discrète —et classe— que possible. Ils étaient mariés mais s'affichaient rarement en public, la carrière de Jennifer Garner était derrière elle et les seules photos de leurs trois enfants les montraient au parc, en famille. L’actrice ne lui offrait pas l’ascension sociale promise par Gwyneth Paltrow, mais elle n’attisait pas non plus les remarques sur ses origines modestes que provoquait sa relation avec J.Lo. Un choix sûr, une femme apaisante, très respectable —une image qui a fini par devenir aussi celle de Ben Affleck.

Tandis que le halo de honte se dissipait autour de lui, sa cote de popularité grimpait. Humble et dramatique dans Hollywoodland, il s’est montré doué à la réalisation avec Gone Baby Gone et a livré une performance sobre dans Argo. Ben Affleck avait trouvé sa voie, discrète, qu’il avait rêvé d’emprunter au début des années 2000. Et puis quelque chose est arrivé, comme s’il avait oublié les leçons des dix dernières années. Il est soudainement apparu arrogant, suffisant, il avait recommencé à jouer et devait sans arrêt démentir son infidélité supposée, notamment les rumeurs d’une liaison avec Emily Ratajkowski, sa partenaire dans Gone Girl. S’il est excellent dans ce film, ce n’est pas parce qu’il a renoué avec son côté gentil crétin comme dans Méprise multiple ou Shakespeare in Love, mais parce que le crétin en question a mûri, s’est aigri, et a fini par se retourner contre lui-même. «Il est parfait dans Gone Girl», m’a dit un jour un ami, «parce que le film sait que ce mec est une ordure».

Ben Affleck et Jennifer Garner ont fait l'annonce de leur divorce sur fond des problèmes de jeu de l’acteur (en octobre 2014, il s’est fait jeter d’un casino pour avoir compté les cartes) et de ses infidélités avec la nourrice des enfants —sans doute la pire de toutes dans l’échelle des tromperies selon la presse people. Mais personne ne s’en est ému, car l’histoire s’était déjà déroulée devant nos yeux des années auparavant. Aujourd’hui, alors que Batman v Superman se fait détruire dans la presse, il y a dans la réaction de Ben Affleck autre chose que le seul chagrin provoqué par un déluge de mauvaises critiques. Il y a une profonde honte à avoir enchaîné les mauvaises décisions.

Aux États-Unis, la valeur d’une personne se mesure d’abord à ses origines sociales et ethniques. Et bien que Hollywood regorge d’acteurs et d’actrices qui ont transcendé leur milieu d’origine, leurs angoisses, leurs regrets ou même la honte qu’ils pourraient ressentir d’appartenir ou d’avoir appartenu à telle ou telle catégorie sociale sont minutieusement gommés. Ce n’est pas le genre d’insécurité qui suscite empathie ou compassion; elle renvoie plutôt l’image d’une personnalité instable.

On a beau encourager les gens autour de nous à mûrir, réfléchir et évoluer, chacun de nous attend des stars et des idéologies que leur image véhicule qu’elles restent les mêmes. Les hésitations de Ben Affleck, entre anxiété de classe et capitulation sociale –dans ses actions, ses expressions faciales, ses interviews— le font passer pour un homme qui refuse de s’assumer ou d’assumer ses décisions.

En 2000, Ben Affleck, dont la carrière était encore jeune, s’était montré philosophe: «La position dans laquelle je me trouve aujourd’hui fait que je regarde énormément les vieux acteurs, en me demandant ce qu’ils sont devenus, et ce que je veux devenir, moi. Tellement ont l’air de souffrir, d’être malheureux, paumés, désorientés, amers, haineux ou méchants. Aucun n’a l’air heureux. Et je me dis, mince alors, je ne veux pas de cette vie.»

On dirait que Ben Affleck s'est vu dans le tourbillon de la célébrité, toujours aux prises avec son image, ses choix professionnels et tout ce qu’il représente désormais. Comme s’il prenait la mesure de tout cela dans cette interview pour Batman v Superman, comme s’il réalisait brutalement que même un Oscar ne pourra pas empêcher le spectre de sa honte passée —un mélange du temps qui passe, de regrets, d’échecs amoureux, de carapaces de superhéros et de la sempiternelle comparaison avec Matt Damon— de revenir le hanter.

Traduit par Nora Bouazzouni

Lisez l'article sur la transformation de Jennifer Garner.