“薬がなくなると、新聞紙を燃やした粉を傷口にふりかけました。それで患部の分泌物を吸収するのがせいいっぱいでした。”

日野原重明さんは著書『戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり』で、戦時中の病院の様子をこう振り返る。

太平洋戦争の戦火が激化する中、アメリカ軍によりおこなわれた東京大空襲、1945年の3月9日夜から10日にかけての聖路加国際病院の様子だ。

人が人の命を奪う戦争という異常な状況において、人の命を救う病院では何が起きていたのか。

聖路加国際病院の名誉院長である日野原さんは7月18日に105歳で死去した。100歳を超えてなお、現役の医師として活躍していた。

72回目の終戦記念日を迎えた今、日野原さんはもういない。しかし、この本にはいつまでも色あせない、戦争と命についての日野原さんの思いが込められている。その内容を一部、貴重な写真を交えながら紹介したい。

一夜で10万人以上の死者と100万人の被災者を出した東京大空襲。日野原さんは「地獄があるとすれば、きっとこんな光景なのだろう」と表現する。

その晩、東京・世田谷の自宅にいた日野原さんは、火災を免れ、勤務していた聖路加国際病院に向かった。そこで目にしたのは、1000人以上の負傷者でいっぱいになった病院と、夜を徹して治療にあたる医師や看護師の姿。

からだの一部が焼けこげて炭のようにかたく真っ黒になってしまった人、傷口から激しく出血している人、髪も顔も全身が焼けただれている人。大やけどやけがを負った人が、まるで荷物のようにトラックに山積みにされて病院へと運ばれてきました。

チャペル前のロビー、地下室、女子専門学校の体育室、ついには廊下まで、ベニヤ板を並べ、その上にふとんを敷いて、負傷者を収容しました。

激痛に気を失う人、気がふれたように動き回る人、なかには頭部がぱっかりと割れ、からだを動かすこともできずにじっと座って痛みに耐えている人もいました。

しかし、戦時中、医療資源は枯渇していた。患者を治療したくても、残っているのは「チンク油」と呼ばれる、すり傷やかゆみ用の塗り薬だけ。本来、重いやけどには適さない薬を、日野原さんたちは仕方なく使った。

「いのちをなんとか延ばしたい」――しかし、そのチンク油すらやがて底を尽きてしまう。そこで出た苦肉の策が、冒頭の「新聞紙を燃やした粉」。しかし、この程度の処置で、重症のやけどに対応できるはずはない。

効果もなく、ほとんどの人が死んでしまう中、皮膚や肉の焼けこげたにおいが充満した病院で、日野原さんは「わたしたちはなんて無力なのだろうと神に祈」ったという。

日野原さんが1941年に入職した聖路加国際病院は、宣教師医師のルドルフ・B・トイスラーが開設した。「聖路加」は「聖人ルカ」に由来している。

アメリカの最新医学を積極的に取り入れており、(当時の)「日本にくらべて何倍も進んでいる」病院だった。医師だけでなく看護師にも教育が行き渡り、また70年以上前からソーシャルワーカー(*)がいたそうだ。

*患者とその家族が抱える心理的・社会的な問題の解決を助ける専門職。

太平洋戦争開戦前には、1日の外来患者は約300人、入院用のベッド数は475床。全館に暖房が完備され、炊事室や配膳室、食堂があった。

「あたりまえと思うかもしれませんが、これほどの設備が整っている病院はほかにはありませんでした」と日野原さん。トイスラー医師は、病院の資金を募るために、母国アメリカの集会で次のように述べたという。

「日本という国は、不衛生な生活環境でくらしているため、病気で死ぬ子どもたちがおおぜいいます」「衛生看護の向上のために、アメリカのようにレベルの高い病院と施設が必要なのです」

日野原さんは、今からは想像もつかない当時の日本の公衆衛生の事情について、こう説明する。

「外から帰ると手を洗ったり、うがいをしたり、栄養のバランスを考えて食事をしたり、運動をしたり。きみたちがふだん健康のためにしていることが、そのころの日本では、あたりまえのことではありませんでした」

そんな聖路加国際病院にも、戦争の影が忍び寄る。1940年、太平洋戦争開戦の前年には、日本政府からの圧力がかかり始めた。

民間運営であり、アメリカからの支援により成り立っている病院であるにもかかわらず、「政府の指導」によりアメリカ人の医師や病院職員は次々と日本人と入れ替わり、帰国することになってしまった。

本来であれば、政府が干渉する余地はない。日野原さんは「おかしなことだとだれもが思いました」とする。「しかし、正しい意見が通用しなくなる。それが戦争のおそろしさなのです」

開戦後の1943年には、「聖路加国際病院」の名前は「大東亜中央病院」に変更せざるを得なくなってしまった。

英語の使用が禁止された病院。「ベイスン」は「洗面器」、「ピッチャー」は「湯おけ」、「スプーン」は「しゃもじ」、「ポケット」は「かくし」に。

「ポケットにいれたはずの、あ、かくしにいれたペン、じゃなくて筆記具はどこかな」

こんな冗談のような会話が、戦争中の病院内ではおこなわれていたそうだ。英語が敵国語として、その使用が軍部に禁止されたためだ。しかし、医学用語のほとんどは海外の言葉だった。

多少、英語を使ったからといって逮捕されるわけではなかったが、こうした規律を守らないと「軍部だけでなく、まわりにいるふつうの人たちからきびしく非難されるようになっていった」そうだ。

やがて、聖路加国際病院の医師にも、戦争への召集令状が届き始め、働き盛りで元気な男性医師から戦地に送られていった。軍医として負傷者らの救護・治療をするためだ。

日野原さん本人は、過去の結核と、訓練中に急性腎臓炎を患った経験から、結局戦地に赴くことはなかった。「いま思えば、神のはからいだったのかもしれません」と回想する。

病院に残っているのは兵役を免除された年配の医師と女性医師、そして日野原さんのように招集されなかった医師だけ。しかし、もちろん患者の数は変わらない。

空襲警報が鳴るようになってからは、日が暮れると毎日、妊婦や子どもをより安全な地下室へと移送するのが日課だったという。

これは、夜間の爆撃に備えるため。当時、小児病棟は6階、産科は4階。今ならストレッチャーとエレベーターがあるだろうが、当時の移送は階段で、竹製のソリのようなものでおこなった。

避難はとにかくスピード勝負だ。手が空いている人は子どもたちを両手に1人ずつ、さらに背にも負い、計3人を抱えて6階から地下まで一気に降りたそうだ。この頃、病院の人手として重要だったのは、若くて体力のある看護学生だった。

「多いときは、日に3回も空襲警報が鳴って、そのたびに階段を上り下りしました。若かったとはいえ、毎日へとへとでした。このときの足のだるさは、70年たったいまも忘れられません」当時の卒業生から最近聞いた話です。

病院で必要になる大量の水は、残った職員たちで手分けをして屋上の水槽に運び込んだ。敗戦の色が濃くなると、その職員たちすら故郷から呼び戻されて退職していく。

寒さが厳しくなる中、暖房のための灯油も薪も炭も手に入らない。空襲警報の度に停電になるので、治療や手術にも差し支えた。

日ごとになくなっていく生活物資と食料。茶碗の中に入っているのは、白米ではなく、米に麦や海藻、ひえなどを混ぜたもの。味噌汁の具は病院の周りに生えている野草や、野菜の捨てる部分。

「かんじんのみそも不足していたので、塩水のなかに何かが浮いているというような感じ」と日野原さん。

当然、肉や魚などのたんぱく源もない。ご飯の上にふりかけのようにかけたのは「乾燥さなぎの粉」。カイコ蛾のさなぎの死がいを乾燥させたものだ。

健康な人なら耐えることもできようが、患者にとってはより深刻だった。栄養不足による症状が見られる患者もいたという。こうして、悪化の一途を辿っていく状況。そんな中を襲ったのが、東京大空襲だった。

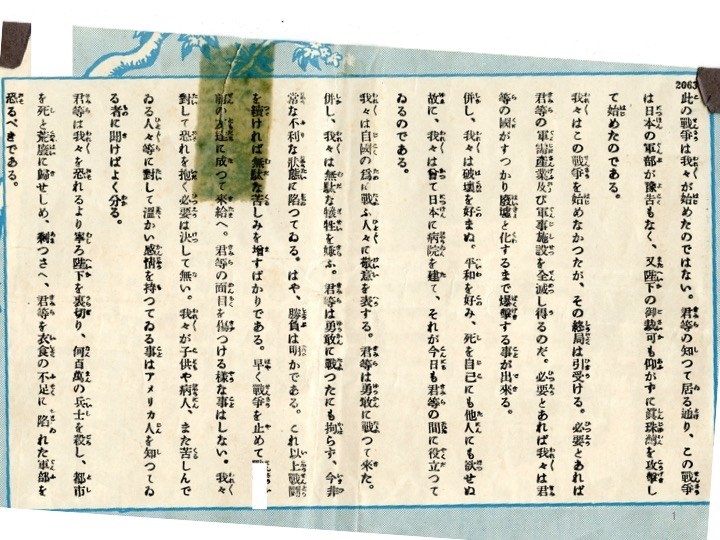

空からまかれた「聖路加国際病院は爆撃しない」のビラ。スパイかと疑われる医師や看護師ら。しかし、アメリカ軍の真意は別のところにあった。

1945年の3月9・10日の東京大空襲後、聖路加国際病院には、夜になると近所の人が集まるようになっていた。アメリカの飛行機から、日本語で「米國より日本への賜物 東京市築地聖路可病院」(原文ママ)と記されたビラがまかれたためだ。

「早く戦争を止めて友だちにもどろう」「われわれ(アメリカ)より、衣食の不足におとしいれた日本の軍部をおそれよ」などとも記されていたため、警察や軍の人間は怒り、病院職員にはスパイではないかとの疑惑も向けられた。

激化する空襲に拡大する被害。5月24・25日の空襲では、軍需工場の他、一般の民家、公共施設、新聞社、病院なども大きな被害を受けた。焼夷弾の集中投下を受けた慶應義塾大学病院では、施設の6割が焼失したという。

終戦のこの年、1月から5月末までに聖路加国際病院に収容した被災入院患者数は、延べ4293名に及んだ。

そして8月15日。正午近く、病院の職員は院内のチャペル前のロビーで、昭和天皇による終戦を告げるラジオ放送を聞いた。日野原さんはそのとき、こう思った。

やっとこれで空襲がなくなり、少なくともここにいるみんなのいのちは助かったのです。あるのは、感謝の気持ちでした。

「救えなかった数多くのいのち。医者として無力さと絶望を味わったあの日々」から、日野原さんは「いのちを大切にする社会を築いていこう」と固く決意する。その後の日野原さんの活躍は、よく知られているとおりだ。

同年9月、聖路加国際病院は進駐軍に接収(強制的に取り上げられること)されてしまう。アメリカ軍がまいたビラは、つまるところ、終戦後の進駐を見越して、病院を自分たちで無傷のまま使うためだったのだ。

日野原さんの「戦後」はここから始まる。「大東亜中央病院」は今度は「米国陸軍第42病院」となり、全施設が返還されたのは1956年5月、接収から10年以上が経過してからだった。

日野原さんはこの本の中で、次のようなメッセージを送っている。存命であれば必ずや伝えたかったであろう言葉だ。

わたしは、特別なことをおねがいしているわけではないのです。みんなで支え合って生きよう。困っている人がいたら助けてあげよう。ただそれだけのことです。あのつらく地獄のような戦争を乗りこえることができたのも、ひとりひとりのなかに、思いやりの心を失わなかったからなのです。

わたしはきみたちを信じています。

日野原さんの著書『戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり』には、この記事では紹介しきれなかった日野原さんのメッセージが詰まっている。今一度、命の重みについて考えるには、最適な一冊だ。