もし、恋人から「疲れた」とメッセージが送られてきたら。あなたなら、どう返事を送るだろうか。

過労死や過労自殺が当たり前のように報じられる、いま。そうした悲しいできごとが、自分自身やたいせつな人に降りかからないなんて、言い切ることはできない。

声高に叫ぶ「働き方改革」ではなく。物語を通して、そんな世の中を変えようとしている作家がいる。大切なことを、伝えるために。

カリスマ経営者に心酔し…

両親の小料理屋を継ぐという夢を持った青年が、居酒屋チェーン店の「カリスマ経営者」に心酔し、過労自殺に追いやられていく——。

「こういう悲しい現実は、確かにある。だからこそ、いつでもあなたや、あなたの隣の大事な人に起こりうることなんだ、ということを伝えたかったんです」

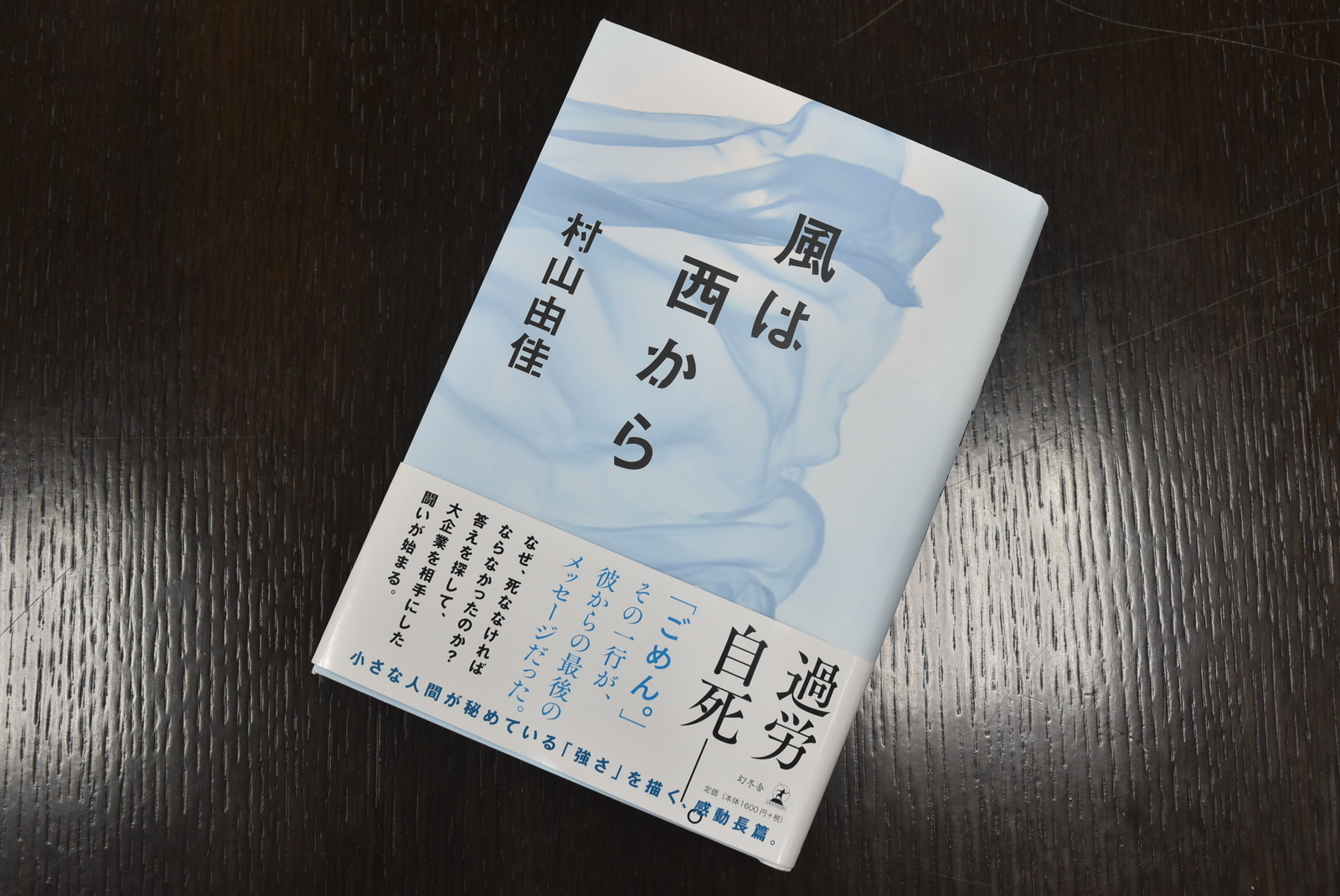

そうBuzzFeed Newsの取材に語るのは、居酒屋チェーンでの過労自殺事件を題材にした小説「風は西から」を書き上げた、直木賞作家の村山由佳さんだ。

物語の主人公は、ブラック企業での仕事に邁進する「健介」と、それを支える「千秋」の社会人4年目カップル。

健介がパワハラと過重労働に追い込まれて自ら命を絶ち、悲しみを抱えた千秋が裁判で「カリスマ経営者」と対峙するまでの月日を、生々しく、鋭く描いた。

「テレビで日々、過労死のニュースが流れていますよね。それを漠然と気の毒だなと感じても、いつでも当事者になりうるんだ、と想像できない人は多いですよね」

「もしかして、万が一という可能性に想像力が及ぶかどうかは、そのことについて一度でも真剣に考えたり、物語を通じて心を動かされたりした経験に左右される。そのきっかけになればと、この物語を描いたんです」

「頑張って」と言ってしまった後悔

作品の前半は、恋愛小説のような、くすぐったい日常で占められている。

それゆえに、健介が仕事にのめり込んで判断力を失っていくさまは、胃がキリキリと痛むように感じるほど鮮明だ。

これから寝直したなら、もう二度と起き上がれる気がしない。始発を待って電車に揺られて帰るだけの気力すら、どこをどう振り絞っても出てこない。頭の芯が冷たく感じられるほどの眠気に、横になっていても眩暈がする。今週は、合わせて何時間寝ただろう

他人から自分がいったいどう見えているかを意識することが、日に日に難しくなっている。〈自分〉という人間の輪郭が、どんどん溶けてぼやけて曖昧になっていくようだ

一方で、健介が死を選んだのち、大切な人を突如として奪われた千秋のつらさや、後悔の念も、読み手の心を激しく揺さぶる。

どうしてよ、健ちゃん。どうして思いとどまってくれなかったの。なんでもう一度、相談してくれなかったの。そんなに辛かったのなら、私が言ったとおり会社なんか辞めちゃえばよかったじゃない

初めは、死を選んだ健介に怒りすら覚えていた千秋。しかし、「疲れた」とメッセージをしてきた健介に「頑張って」と言い続けてしまったことを、こう責めるようにもなる。

どんなに本気で心配してようが、所詮は他人事としか思えないようなそんな軽い言葉で、なおさら彼から逃げ場を奪い、追い詰めたのは自分ではなかったか

もうこれ以上何をどうやっても頑張れなくなってしまった背中を後ろから押したのは、いちばん近しい恋人であるはずの自分からの、ああいう言葉だったのではないか

ネットに広がっていた叫び声

同じような過労死事件は、悲しくも多く現実的に起きている。それでも村山さんは、「フィクション」であることにこだわった。なぜなのか。

「ニュースやノンフィクションで事実として耳に入っただけでは、他人事になってしまうことが多いですよね。でも、小説は受け手に“事実”だけでは見えない隙間を想像して、感情移入してもらうことができる。その人自身の物語にしてもらうことができる」

リアリティを吹き込むため。村山さんは、過労死に関するノンフィクション作品だけではなく、インターネット上に転がっているたくさんの“叫び”を拾い上げたという。

「そこには、さまざまな声があふれていました。しんどいと呟いている人もいれば、雇用者にたいする怨嗟の声もある。自分が疲れていることに気が付いていない人もいた」

「そういう人は、はたから見るとものすごく苦しそうなんだけれども、まだ頑張ろうとしている。こうやって人は疲れていって、あるとき正常な判断ができなくなってしまうんだろうな、というリアルさがあったんです」

そうした言葉で、自分を染めていく。村山さんはそれを、「体の中に依り代のように落とす作業」と呼んだ。

言葉を真に受け止める危うさ

根底には、自分自身の経験もある。まだ小説家になる前、新卒で入った不動産会社で働いていたころのことだ。

朝は男性社員よりはやく出社して準備し、昼は外回りをこなし、夜は資料をつくって終電で帰る。そんな毎日の繰り返しに耐えきれず、1年ほどして退職した。きっかけは、自らの“顔” だった。

「いつものように終電で帰った日のことでした。がらんとした地下鉄のなかで、向かい側の窓に自分の顔が写っていた。本当にやりがいを持って働いていたら、疲れていてもここまでの顔をするわけがないだろうと、自分でギョッとするくらい疲弊していたんです」

「カリスマ経営者」が上場を目指している会社だった。弁がたつ社長や、ほかの上司たちの“言葉”に飲み込まれていた、という。「能力がある人は残業しない」と言われて残業代が支払われなくても、疑問には感じなかったほどだ。

「そういう人たちって、ものすごく熱く自分の思いを語りますよね。顧客のために、普通に涙を見せたりもする。きっと、本人の思いはその人にとって、真実なんです」

「経営者にとっての真実がどれだけ混じり気のないものであっても、それが社員にとって良きものたり得るのか、というのは全然違う話。洗脳されるわけはなくとも、言葉を受け止めることに、危うさがあったんですよね」

作中でも、経営者が良い成績を出せなかった健介を叱責する、こんな場面がある。

自分で不可能と思った瞬間、不可能になるんだ。弱音なんぞ吐いているうちはまだ余裕があるってことだ。私がきみぐらいの年の頃は、食べる暇も、寝る時間さえも惜しんでぶっ倒れるまで働いていたぞ

健介は、この言葉をそのまま受け止めた。そして、命を断った。

ブラック企業に足りない「想像力」

村山さんはいう。

「人にとって一番大事なものって、想像力だと思っています。それを持たない人が、絶対に誰かを傷つける。それこそ、ブラック企業の経営者には、人としての想像力がないのでしょう」

「過労自殺をした人に対して、その人が弱かったんだ、と平気で石を投げる人もいますよね。一番弱い人ですら、自殺しない社会の方が良いに決まっているのに。そういう人たちも、同じです」

強者の論理や想像力の欠如は、誰も救わない。そんなことを、小説で伝えようとしているのだ。

「強いものと弱いもの、どちら側に立つ想像力が大切なのか。一番弱い人のそばにいられる想像力が、一番大事。ようはそれって、優しさなんですよ」

「こんなことが起きる社会」は、簡単に変わらないと思っている。声高に「働き方を変えよう」と叫ぶだけではだめだ、とも。

でも、諦めているわけではない。少しずつの変化を信じているからだ。

「小説一冊にできることなんて、本当に少ないですから。でも、結果的に何かを変えるだけの流れみたいなものが、生まれるんじゃないかなって」

こういう社会だからこそ。ひとりひとりが、大切な人のための想像力を持てればいい。

そんな優しさを持てたとき、物語が自分のものになる瞬間が訪れるのだろう。その些細な瞬間だってきっと、世の中を少しだけ、変えている。