神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月、入所者19人が刺殺された事件。元職員の容疑者は、ヒトラーの「優生思想」に影響を受けていた。

障害が重い人を狙って、次々と19人を刺殺した容疑者は、「障害者なんていなくなればいい」などという主張を繰り返していた。衆議院議長にあてた手紙では、「障害者の抹殺」の目的は「世界経済の活性化」だと記している。

かつてこの国にあった「優生保護法」

障害や病気を抱える人たちを社会的に役に立たないと捉え、生まれてこないほうが良い、とする考え方が、優生思想だ。

この思想を背景に、ナチス・ドイツで実施された「T4作戦」では、知的・精神障害者約7万人が殺害された。

相模原の事件後の報道でも、ナチスが障害者を虐殺していたことが取りざたされた。しかし、日本にもたった20年前まで「優生保護法」という法律があったことは、あまり知られていない。

日本では、戦前から戦中にかけて、「優生学」の研究が活発になされていた。ただ、その理念が法律になったのは、終戦直後の1948年。「優生保護法」が制定され、障害者やハンセン病患者の「優生手術」が合法化された。

制定の1年前、社会党の国会議員が出した「優生保護法案」(審議未了)の第1条が、当時の政治家の思想を明快に示している。

この法律は母体の生命健康を保護し、且つ不良な子孫の出生を防ぎ、以て文化国家建設に寄与することを目的とする

法に基づき、人工妊娠中絶や不妊手術を強いられた人の多くは、ハンセン病患者だった。彼らは言う。「私たちは、人間であることを許されていなかった」と。

まるで犬か猫かのように扱われた

「屈辱でしたよ。いまも、許すことはできません」

そうBuzzFeed Newsの取材に話すのは平沢保治さん(89)。かつてハンセン病を患い、いまは治癒した「回復者」だ。

ハンセン病を発症し、14歳で国立療養所・多磨全生園に入所した平沢さんは、優生保護法に基づく「優生手術」によって断種(パイプカットなどの不妊手術)をさせられた経験がある。

日本は長年、国策として、ハンセン病を患った人たちを全国各地の「療養所」に隔離してきた。後遺症で手足や顔が変形してしまうことに加え、「移る病気」という間違った認識が一般的だったからだ。

外で暮らすことを許されなかったり、親戚に影響のないよう偽名を強いられたりと、ただでさえ、様々な差別を受けていた患者たち。新たな患者を増やさないという医師などの考えから、子どもをつくることは、許されなかった。

「同意が必要と言われていましたが、実質的には強制でした」

平沢さんが手術を受けたのは、1950年、23歳のときだ。当時、園内では手術を受けなければ結婚が認められなかったという。

「まるで犬か猫かのように扱われたんですよ。医師ではなく、看護婦に手術を受けたんです。戦後の日本で、優生保護法の下においてね」

合法化された不妊と堕胎

戦前から暗黙の了解として実施されてきた患者たちへの断種と堕胎(人工妊娠中絶)は、戦後、優生保護法によって合法化された。

「私たちは人間として産まれながら、人間であることを許されなかった。優生思想は、こうして多くの人たちを深く傷つけてきたのです」

制定された優生保護法の第1条には、その目的がこう記されている。

この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする

後段はいまの「母体保護法」で引き継がれている文言だが、前段は明らかに「優生思想」を反映させたものだ。

この法律の第2章は、「医師の認定による優生手術」だ。不妊手術を実施できるケースとして、以下の項目などが挙げられた。

- 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの

- 本人又は配偶者が癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

- 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

- 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

ここで唯一名指しされている病気である「癩(らい)」が、ハンセン病の当時の呼び名だ。

手術には、本人や配偶者の同意が必要とされていたが、都道府県の「優生保護委員会」で審査すれば、「強制優生手術」ができることが明文化されている。

法律の名前が「母体保護法」に変わり、ハンセン病患者や障害者に関する記述が削除されたのは、1996年のことだ。

ホルマリン漬けにされた胎児

いったい、どれだけの手術が実施されたのか。

国の「ハンセン病問題に関する検証会議」の最終報告書によると、1949年から1996年まで、ハンセン病を理由に不妊手術をされた男女は1551人。堕胎手術の数は、7696件に及ぶ。

手術は医師だけではなく、資格のない看護師が担っていたケースもあったようだ。

妊娠後期に堕胎するときには薬物で人工早産をさせられ、医師たちが、生きている新生児の口に濡れたガーゼやタオルを当てて、その息を止めていたという。

中絶が一番多かった1952年には1328件実施されている。一方の断種は1960年代を境に減少するが、50年代の多い年では200件を超えている。

命を奪われた子どもたちの扱いも、残酷だった。ほとんどは「医療廃棄物」として処分されたとみられるが、「胎児標本」として、ホルマリンに漬けられた遺体があったのだ。

2003年の調査では、ホルマリン漬けの遺体が全国の療養所で114体見つかった。半分以上は誰の子どもなのかわからないまま。多くは研究用だったと見られているが、経緯などの実態は明らかになってない。

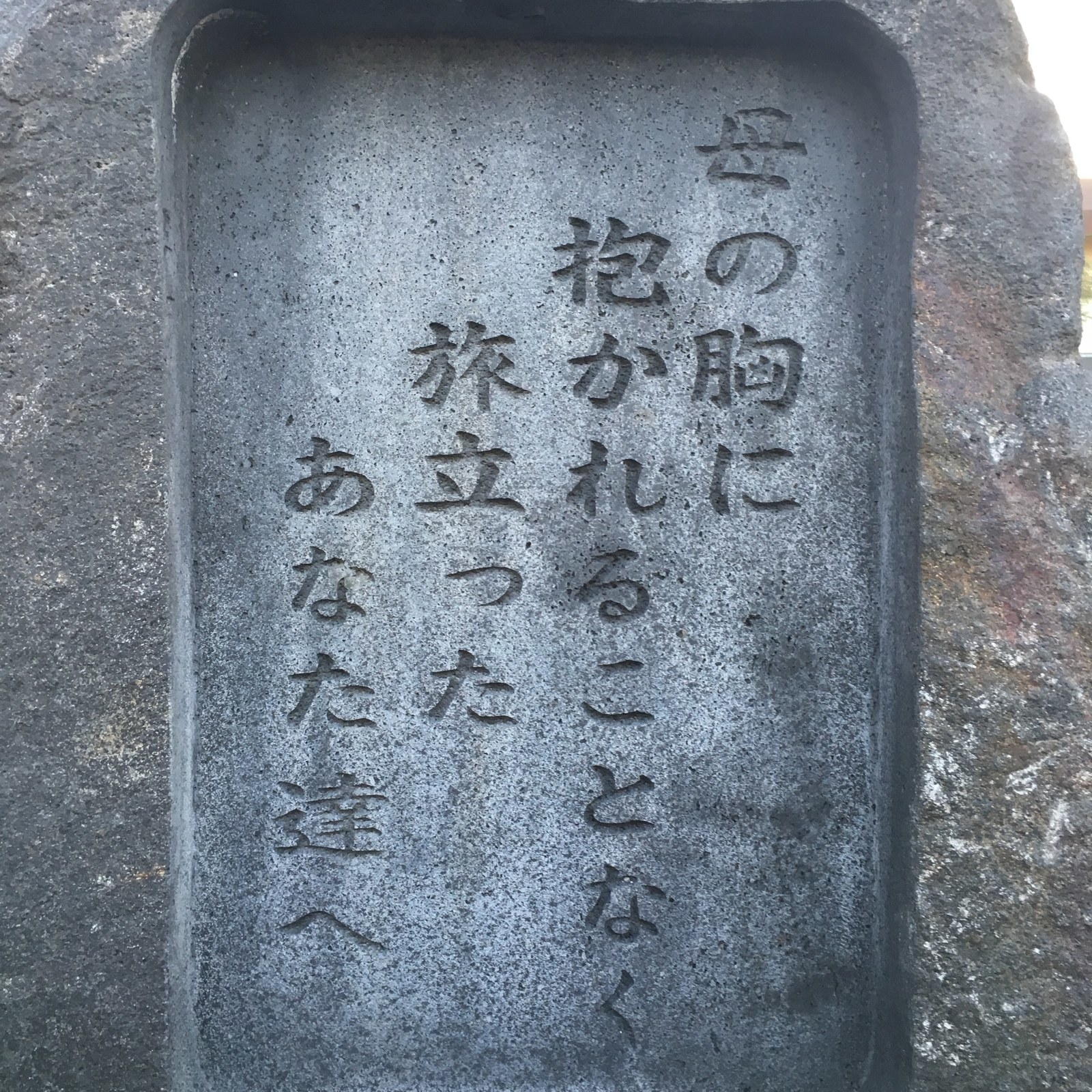

いま、療養所の多くには、そうした子どもたちを弔う碑がつくられている。

生むことのできなかった我が子へ

熊本県の療養所、菊池恵楓園で暮らす回復者の志村康さん(83)は、妻が子どもを堕胎した経験がある。

「拒否はできませんでした。それが、当たり前のことだった」

BuzzFeed Newsの取材に応じた志村さん。少しうつむきながら、つぶやいた。

「印鑑を押して手術に同意することで、自分と同じ命を奪う。こんな罪なことはないな、という意識が大きかった。やりきれませんでした」

生まれるはずだった子どもには、「操」(みさお)という名前がある。

志村さんの妻は10年ほど前に亡くなったが、その胸中を、国を相手に起こした回復者の集団訴訟の意見陳述で語っている。

「生むことのできなかった操へ」と題された陳述書には、彼女が22歳だったころの生々しい記憶が刻み込まれている。

私の周りでは、堕胎の話がうわさみたいに、ひそひそと語られていました。

だから、結婚することになっても、子どものことなど考えたくもありませんでした。

結婚して1年くらいして、ひどいつわりにおそわれました。診察を受けると、医者からこともなげに、「いついつ手術するから来なさい」と言われました。私はふるえが来るのを感じました。

手術室は汚かった。そして、金属でできた手術台は冷たかった。おなかの中に器具を突っ込まれ、おなかの中を掻き出されました。がじがじ、がじがじ、音がして、痛かった。

聞いたはずもない、殺された私の赤ん坊の声。でも、ずっと私の耳に聞こえていました。生んであげたかった。「操」に会いたかった。今でも、「操」の年を数えてしまいます。この悲しみは、いつまでも消えないのです。

志村さんはいう。

「社会に役に立たない存在とされていた私たちには、優生思想の名の下に、人権が認められていなかった。断種、堕胎、なんでもありだった。つまり、私たちの命そのものが否定されていたということなんです」

辛い過去があるからこそ、相模原の事件には、強い怒りと恐怖を覚えたという。

「この野郎、というのは強く思ったし、やっぱりか、という気持ちもあった。いつどこで起きてもおかしくないな、と」

どんな命にも、差はないから

そう感じたのは、志村さんだけではない。

この事件では、神奈川県警が遺族の意向を理由に被害者の名前を発表しなかったことが問題になった。8月に開かれた追悼集会で、ある遺族がその理由を語っている。

「この国には、優生思想的な風潮が根強くありますし、すべての命は存在するだけで価値があるということが当たり前ではないので、とても公表することはできません」

「今回の事件の加害者と同じ思想をもつ人間がどれだけ潜んでいるのだろうと考えると怖くなります」

全盲と全ろうの重複障害がある東京大の福島智教授も、障害者をめぐる「社会の風潮」について、BuzzFeed Newsのメール取材にこう指摘している。

重度障害者の存在は、経済活動の活発化や経済成長にとってマイナスになる、だから抹殺するのだ、というのが犯行の動機と思えます。

これは何にもましてーーときには人間の命よりもーー経済的な価値を優先させる、という考え方です。

こうした考え方が育った背景には、今の日本社会の中に、経済活動を何よりも優先させるという風潮があることが関係しているのではないかと思います。

つまり、品物やサービスを生産する労働力や生産効率で、人間の価値の「優劣」を決めてしまうという風潮です。

たった一人が優生思想を持っていただけだ、と決めつけることが果たしてできるのか。どこかでそう感じてしまっている人は、いないのか。

志村さんは、「社会に役に立たないなら殺してしまおうという思想は、彼一人だけが持っているわけではないのかもしれない」と語る。

「どんな命にも、差はないんです。役に立つか立たないかで判断すること自体がおかしい。こうした考え方をなくすためには、過去にあったことを、知ってもらうしかないと思う。だから私は、伝え続けているんです」

語り部として、伝えられる記憶は繋いでいかないといけない、と思っているから、80を超えたいまでも、子どもたちへの講演を欠かさない。

「呼ばれれば、どこにでも話に行きますよ。我々みたいに不幸な人間を、もうつくらないために」

歴史を、繰り返してはいけない。