ー「パパ、パパ」。か細い声で呼びかける息子を置き去りにして、父親は家を出たー

「残酷な父親」によるネグレクトとして、大きく報じられた事件がある。

神奈川県厚木市で2014年5月、アパートの一室で白骨遺体が見つかった。ゴミに埋もれた布団の上にうずくまっていたのは、生きていれば中学1年生だったはずの男の子。男の子が5歳のとき、父親はこの部屋を出て行った。

東京高裁は2016年11月、父親を殺人罪で懲役19年とした一審の横浜地裁判決を破棄。「死亡する可能性が高いと認識していたとは言えない」として、保護責任者遺棄致死の罪で懲役12年を言い渡し、確定した。

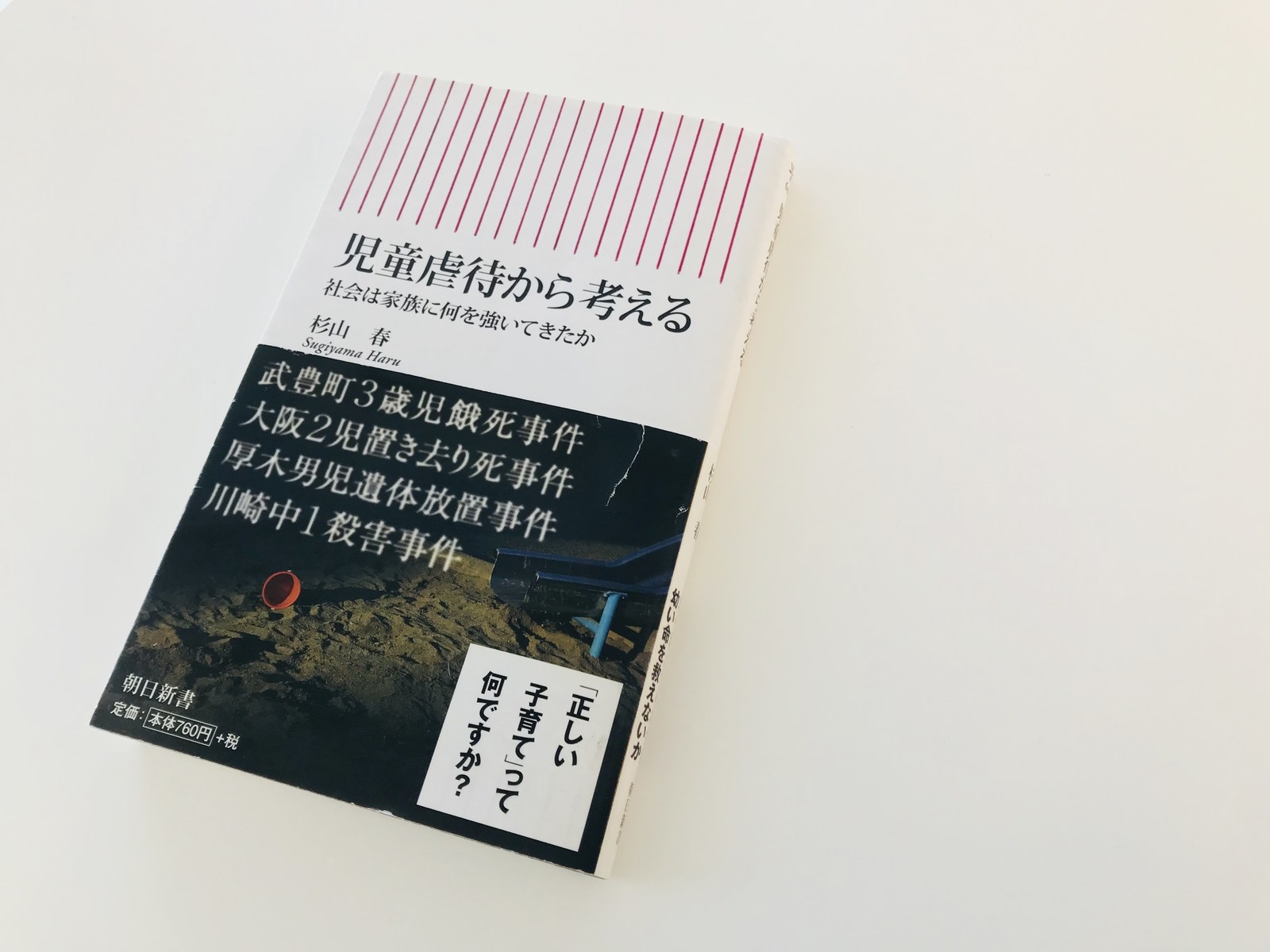

児童虐待の取材を続けているルポライターの杉山春さんは、この父親と拘置所で面会し、手紙を交わし、裁判を傍聴した。取材を通して見えてきたのは、この父親の「残酷さ」ではなく「育てる力の乏しさ」だったという。

なぜ父親は、息子を置き去りにしたのか。なぜ息子を死なせるまで、誰にも助けを求めなかったのか。

「頑張って育児していました」

杉山さんへの手紙に、父親はこう書いている。

やはり●●のことを考えるとすごくつらいです。取り返しのつかないことをしてしまったと本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。私は●●のことを知る数少ない人の一人です。父親として育児は自分なりに一生懸命に頑張ってやっていました。約2年間二人きりで生活をしていましたが、結果として、こういうことになってしまって本当に残念でたまりません。後悔しています。記憶はずっと曖昧なままです。

(BuzzFeed注:●●は息子の名前 『児童虐待から考える』より)

一方、裁判で明らかになった父親の育児の実態はこうだ。

息子が3歳のころ、母親が家を出て行った。トラック運転手だった父親と息子の2人暮らしになった。父親は早朝から仕事に出かけ、息子がアパートの外に出ないように、玄関に通じる和室の出入り口にガムテープを貼った。

料金の未納で、電気、ガス、水道が止められた。真っ暗な部屋で父親は息子に、コンビニのおにぎりや調理パン、ペットボトル飲料を与えた。その横でコンビニ弁当を食べ、缶酎ハイを飲み、息子と同じ布団で寝た。

仕事で送迎ができないからと保育園に預けることは諦め、職場に勤務時間の配慮を求めることもしていなかった。市に援助を求めることには「頭が回らなかった」という。職場では上位20%にあたるAランクの評価を得ていた。

日中、雨戸を閉め切っていたのは「生活を外から見られたくなかったから」。裁判ではそう証言している。

父親自身が精神疾患のある母親に育てられたため、子育てのモデルを持っていなかった。杉山さんは言う。

「ネグレクトというよりも、父親自身がそこで苦しい生活をしていたように感じました。周りから見るとケアが足りていないけれど、自分では一生懸命やっているつもりだったのでしょう」

「同時に、外からの目を遮断しようとしたり、他人からの評価を嫌がったりする傾向もありました。仕事は休まず、ケアできない部分は隠そうとする、過剰な『生真面目さ』がある。それが孤立につながったのではないでしょうか」

わが子を虐待死させるような親は「残酷」で「不真面目」だというイメージがある。しかし、杉山さんは取材を通して、虐待する親に共通してあるのは、過剰な「生真面目さ」だということに気づく。

床に寝て長女に付き添った

杉山さんが最初に取材した虐待事件は、愛知県武豊町で2000年12月、21歳の夫婦が3歳の長女を段ボール箱に閉じ込め、餓死させたというものだった(『ネグレクト 育児放棄ーー真奈ちゃんはなぜ死んだか』)。

やせ細っていく長女にスティックパンだけを握らせ、隣の部屋で通販やゲームに興じていた夫婦は「鬼畜」と呼ばれた。

だが、長女の死の2年前、母親の態度はまったく違っていた。

当時19歳だった父親が強く揺さぶったことで、生後10カ月だった長女は入院。2人目を妊娠中だった母親は、病室に泊まり込んで長女に付き添い、夫が泊まりにきたときには簡易ベッドを夫に譲り、バスタオルを床に敷いて寝ていた。

2010年7月に、大阪市西区で3歳と1歳の姉弟を放置して死亡させた23歳の母親にも、同じような「生真面目さ」が見られたという(『ルポ 虐待:大阪二児置き去り死事件』)。

農村地帯で「長男の嫁」となり、町の公的な支援メニューをすべて使い、ママサークルの中心メンバーの一人だった。布おむつ、母乳の育児を徹底していた。

「どの家族も一生懸命がんばっている時期があったというのが、何とも痛々しいんです」

親の役割を「降りる」

しかも、武豊事件の両親、大阪事件の母親は、子ども時代にネグレクトや暴力による虐待を受けていた。厚木事件の父親も十分なケアを受けていなかったと思われる。厚生労働省は、保護者自身が虐待を受けた経験がある場合、子どもへの虐待が発生するリスク要因の一つとみて、支援の目安にしている。

厚木事件の父親は、出入り口にガムテープを貼って長男を閉じ込めることを虐待だとは思わず、コンビニのおにぎりや惣菜パンを1日に2回与え、たまに公園に連れて行くことで《父親として育児は自分なりに一生懸命に頑張ってやっていました》と思っていた。

杉山さんは、子ども時代に周囲の大人たちに十分に自分の気持ちや意見を聞いてもらえないまま育った子は、社会への強い不信を抱えるだろうと想像する。困っていても、手を差し伸べてもらった経験がないからだ。

3つの事件の親たちは、苦しさやつらさを自覚していながら、主体的に助けを求めようとはしていない。自ら育児支援の制度にアクセスすることもなかった。

社会への不信感や絶望に加え、彼らの「生真面目さ」も仇になった、と杉山さんは語る。

「生活を外から見られたくない」と雨戸を閉め切り、暗い部屋で子どもが何時間も待っていようとも残業し続けた厚木の父親のように、自身の子育てを周囲から評価されることを過剰に恐れるような対応をしていたからだ。

大阪の母親は「良い母親だと思われたい」がために夫に生活費の相談ができず、借金を重ねていた。武豊の夫婦は、発達が遅れていた長女を保健師に会わせないようにし、段ボール箱に入れた。

「虐待事件の背景に、家族はこうあるべきだという規範の強さを感じます。家族規範が強いほど、子育てがうまくいかない人たちはSOSを出しづらい。あるべき子育てができないときに、できない事実を隠そうとするからです。家族規範に過剰なまでに身を沿わせようとして、力尽きてしまうのです」

「3つの事件の親たちは、親の役割を果たすことがアイデンティティとなっていました。そのアイデンティティを守りきれない環境になったとき、最も力を及ぼしやすい我が子を思い通りにしようとしたのです」

大阪で2人の子どもを置き去りにした母親は、22歳のとき、離婚を話し合う家族会議で、こんな誓約書を書いていた。

- 子どもは責任をもって育てます。

- 借金はしっかり返していきます。

- 自分のことは我慢してでも子どもに不自由な思いはさせません。

- 家族には甘えません。

- しっかり働きます。

- 逃げません。

- うそはつきません。

- 夜の仕事はしません。

- 連絡はいつでも取れるようにします。

2歳の長女と生後7カ月の長男を抱えたシングルマザーが、たった一人でこれらすべての約束を守ることができるだろうか。

その場に流れていたのは、子育ては母親が責任を負うべきものであるという強烈な価値観だった。さらに子育てには制裁の意味合いさえあったように感じられる。(『ルポ 虐待』より)

「あたし、おかあさんだから」

「あたし、おかあさんだから」という子ども向けの歌が、「母親の自己犠牲を美化している」「子どものために全てを我慢しなければという呪いのようだ」と批判されている。

ヒールの靴をはいてネイルをしていた女性は、子どもと遊ぶために爪を切り、走れる服を着る。朝5時に起き、大好きなおかずを子どもにあげ、「あたしよりあなたの事ばかり」を優先する。

そうやって自己犠牲のうえに築いてきた、母親としてのアイデンティティ。しかし、そこまでしたにもかかわらず、親としての役割を認められなかったり、子育てがうまくいかなかったりしたときに生じるのは、生きる基盤が崩れるような不安感だ。

大阪の母親は中学生のときから、解決できない物事が立ちはだかったときに、姿を消すことがあったという。同級生はそれを「飛ぶ」と表現していた。23歳になった彼女は50日間、子どもたちの元へ帰らなかった。

「飛ぶ」のではなく、母親の役割から「降りる」ことができていたら、子どもたちの命は失われなかったかもしれなかった。

「子どもを殺してしまうような家族は、もはや家族として成り立たないにもかかわらず、それでも必死で『家族の役割』を担おうとしています。家族がダメだというよりも、社会が家族にいろいろなことを背負わせ過ぎているのではないでしょうか」

杉山さんは3年前から、神奈川県内の市営団地で、子どもの居場所づくりの活動をしている。

「虐待とまではいえないけれど、家庭の事情によって、手が足りていないと感じる家族はたくさんいます。家族をブラックホール化させるのではなくて、社会とつながりやすくする設計が必要だと思います」

児童虐待の取材を続けて約15年。当初は「なんてひどい親なんだ」という反応がほとんどだったが、最近は、虐待してしまう親と地続きの問題を抱えている親たちが多いと実感するという。

「あるべき役割」から降りられない親たちの苦しみと危うさは、事件が起きて表面化しない限り、家庭というブラックホールから外に出ることはない。