母のツイッターが凍結される前に、その中身を見てもらいたかった。

いや、もしかしたらあなたは見たことがあるかもしれない。この記事を読んでいるあなたが、母のフォロワー85人のうちの1人だった可能性もある。もしそうだったなら、あなたはかなり混乱していたはずだ。

言うまでもなくツイッターでは、「Qアノン」というハッシュタグや、極右系ウェブサイトへのリンクは、さほど珍しいものではない。

「Qアノン」とは、「Q」と名乗る人物によってネット掲示板「4chan」(当時)に投稿された陰謀論の信奉者を指す。

「ジョージ・フロイドは、実は生きている?」

母はあるとき、そうツイートした。ジョージ・フロイドは、2020年5月25日に米ミネソタ州で警官から首を押さえつけられて亡くなった黒人男性だ。この事件をきっかけに、Black Lives Matter運動や人種差別に抗議するその他の運動が高まった。

母のツイートには、虚偽情報を広めるYoutube動画のリンクが貼られていた。

ツイッターが虚偽情報の取り締まりを始めると、母のアカウントは凍結された。2021年に入ってから停止された、膨大なアカウントのひとつとなったわけだ。

「ツイッターは愛国者たちを黙らせようとしている!」

母は私にそう言った。

リベラル系メディアで記者をする私に、「そんな仕事は辞めて」と母

奇妙に思われるかもしれないが、母はQアノンを熱狂的に支持する内容を投稿しながらも、私が書いたBuzzFeed News記事のリンクも、時折だが投稿していた。

それらは、警察の不祥事や、理不尽な有罪判決を取り上げた記事で、母はこんなメッセージをつけていた。

「@POTUS(米大統領)と@DOJ(司法省)は、アルバート・サマハ(私のことだ)が書いた、刑事司法に関する調査記事を読むべきだ。そして、そこで扱われているセクハラ問題を、警察改革のための新法に盛り込んでほしい。#TRUMP2020 #WWG1WGA(Qアノン信奉者を示すハッシュタグ) #TransitiontoGreatness」

いわゆる「主流メディア」で母が信頼に足ると考えていた記事は、息子である私が書いたものだけだった。ただしそれも、母のカトリック教徒としての信仰心と、ドナルド・トランプへの忠誠心が非難されていない場合に限られていた。

私は何年も前から、政治的な記事を書かないようにと母からしきりに言われていた。そして、トランプの人種差別的な発言を子どもがまねることや、2020年米大統領選挙の結果の正当性について記事を書くと、私がディープステート(闇の政府)の深みへとどんどんはまっていると言っては心配した。

ある日母は私に、「あなたがディープステートのジャーナリストにならないように、祈っている」というテキストメッセージを送った。

「ディープステートを支持するか、トランプを支持するか、ふたつにひとつ。あなたを愛している。恐ろしいディープステートの一員になれとBuzzFeed Newsから強制されているなら、そんな仕事は辞めてちょうだい」

母と私を結びつける信頼の絆が存在するのだとしたら、私はその絆に、自分があとどのくらいしがみついていられるのか、わからなかった。

母は、2018年という早い時期に、Qアノンという集団的な妄想にとりつかれた。

つまり、性的搾取のために児童売買を行なっている悪魔崇拝者の秘密結社がこの世界を操っており、それに立ち向かおうとしているのはトランプだけだという主張を信じて疑わなかった。

母に言わせれば、トランプは単なる政治家ではなく、救世主だ。そして母は、トランプに対する忠誠心を決然と表明した。

「預言書には、トランプが救世主として選ばれたと書いてある」。母はある日、そうメッセージを送ってきた。

「何世紀にもわたって繰り返されてきた秘密結社による悪行をついに終わらせるべく、神はトランプを遣わした。(中略)私たちはいま、善と悪の戦争のただ中にいる」

ジャーナリストなのに、母を説得できず

2020年になると、私はほぼ諦めていた。母が選んだ候補者に投票しないよう、いくら言ったとしても説得はできないと断念したのだ。

母と私は膨大な時間を費やして議論してきたが、それらはみな私に言わせれば、議論の余地などないような基本的事実をめぐるものだった。

信頼できる情報源のリンクをいくら送っても、母が持ち出す「One America News Network」や「Breitbart」、「Before It’s News」といった保守系や急進右翼のメディアの前では、何の意味もなかった。

母の言い分に矛盾や欠点を見つけても、すぐさま退けられた。残念なことに、母に言わせれば私はしょせん「リベラル・メディア」の一員だ。

つまり、自分が信じる英雄的指導者であるトランプを打ち倒そうと陰謀を拡散させる洗脳集団の一味だった。

あまりの皮肉に、私は苦悩した。調査報道に携わるジャーナリストという私の職業は、真実を明らかにすることが大前提だ。

にもかかわらず私は、第45代米大統領トランプが、母の信じているような英雄ではないのだと、母を説得できるだけの証拠を集めることさえできない。

ついでに言えば、故ケネディ大統領の長男ジョン・F・ケネディ・ジュニアは本当に死んでいて、飛行機事故は偽装ではなかったことや、俳優トム・ハンクスが子どもの血を飲んで処刑された事実など存在しないことも、証明できずにいる。

集会に参加するように

2020年夏になると、母はいつしか、トランプの支持者集会に出かけることを私に事前に報告しなくなった。

私が大騒ぎするのにうんざりしたのだ。いずれにしろ、私は母を説得できなかった。

せいぜい、同志である愛国者仲間とともに政治的な意見を表明するという立派な行為に興奮しているところに水を差し、母の機嫌を損ねるのが関の山だった。

母が前もって報告しなくなったので私は、送られてくるメッセージに添付された自撮り写真で、母が集会に出かけたことを知るようになった。私としては何もできず、クッションに向かって絶叫するしかなかった。

そうした写真に写っていたのは、「Make America Great Again(アメリカを再び偉大な国に)」と書かれたピンク色のキャップをかぶり、「TRUMP」と書かれたマスクをつけ、星条旗が描かれたブーツを履き、中絶反対を訴えるメッセージが書かれたプラカードを手に、サンフランシスコの通りを行進する母だった。

あるいは、「USA」と書かれた帽子をかぶり、大きく「Q」と書かれたピンク色のTシャツを着た母が、カリフォルニア州がロックダウン規制の一環として教会での集まりを禁じたことに抗議しながら、セント・メアリー教会前の階段を、足を踏み鳴らして上り下りするところだった。

トランプ支持派が開催したサンフランシスコ湾でのボートパレードで、船のデッキに立ち、私の知らない白人たちと並んで大きな笑みを浮かべる母もいた。

そうした写真を受け取った私は、こう返信するしかなかった。「ママ、写真に写っている人たちはどうして、誰もマスクを着けていないんだい?」

「どうしてあんな記事を書いたの! なぜ教会を批判するの?」

母はもともと強情で、自らの信念を決して曲げず、不信心者が愚かな行為におよんだときには、勇んで戦う人間だ。私はなすすべもなく、無力感を抱いた。

そして、もう無理だと悟った。互いに口を開けば、どちらが悪者の味方なのかを暗に言い合うケンカになるのは健全とは思えなかった。そこで私は、勝ち目のない戦いを止めることにした。

ここ2年、ジャーナリストとして記事を書くたびに、私は母を落胆させてきた。

私が初めて記事を書いて、母をがっかりさせたのは2012年。サンフランシスコで発行されている週刊タブロイド紙の記者だったときだ。

当時の新聞はどこも、読者をウェブに奪われており、私たち記者は、広告収入を得るために1日1本記事を書いてページビューを増やすよう言われていた。

私は、すぐに忘れ去られてしまうような記事をひたすら量産しながら、長期的に取り組んでいたプロジェクトについて猛烈な勢いで執筆していた。

そんな中、記事のネタ探しに困っていた私の願いをあたかも聞いてくれたかのように、ある事件が起きた。サンフランシスコ教区のトップに新たに就任したサルバトーレ・コルディレオーネ大司教が、血中アルコール濃度が法定上限を超えた状態で車を運転したのだ。

その知らせを聞いて、これは記事になると喜んだ私は、「大司教はキリストの血を飲みすぎた」と茶化したリード文をつけた記事を手早く書き上げ、サンフランシスコ湾の朝もやが消える前に、サイトにアップした。

私の署名入り記事をすべて読んでいる母は、当然のように、お昼休みが終わる直前に電話をかけてきた。

「よりによって、どうしてあんな記事を書いたの! なぜ教会を批判するの?」

母が特に気に入らなかったのは、カトリック教会で執り行われる「聖体の秘跡」(カトリック教会の典礼儀式で、捧げられるワインはキリストの血と位置づけられている)についての不敬なコメントだった。

私はそれを笑い飛ばし、自分の倫理観は今も健全だと母に請け合った。そして、組織的な責任について、機械的にあれこれ説明した。私たちの議論は、結論に達することなく終わった。

信仰心の厚い母。私も熱心なカトリック信者として育った

私がジャーナリズムの道に進むまで、息子である私は母にとって、最も信頼できる助言者だった。フィリピンから移住してきたシングルマザーとその独り息子という副官だった。

母は、宗教的な情熱や、神に導かれた衝動にかられやすいたちだ。その一方で、私は母が暴走しないよう淡々と行動し、重大な決断を下す際には常にプラスとマイナスを天秤にかけてきた。

たとえば、空港でたまたま会った女性にホテルまで乗せていってもらう必要はないと、母の腕を引っ張って忠告するのが私の役目だった。

母は私の真意を一切疑わず、親子ともに同じ方向へと歩んでいると固く信じていた。

私は母の教育の下、私が朝食時に熟読していたサンフランシスコ・クロニクル紙のスポーツ記事や教科書と同じくらい、聖書の言葉は事実に基づいていると信じながら成長した。

母と私が抱く信仰心は、息をしたり食事をしたりするように自然で不可欠なものだった。

信仰のまばゆい光は自宅の隅々まで行き渡り、ドレッサーに置かれたサント・ニーニョ像(フィリピンのカトリック教会にある幼きイエスの像)を照らしていた。神を賛美する言葉を頻繁に口にし、怪我をすれば聖水をかけて治癒を祈った。

私は、学校のカフェテリアで食前の祈りを捧げ、試験直前には胸で十字を切り、NBAの選手になりたいから身長を6フィート8インチ(約2メートル7センチ)まで伸ばしてほしいと神に祈った。死後に地獄行きになるかもしれないことが怖かった。

そして、神の祝福に感謝するよう母から日々言い聞かされていたせいで、即座に満足できない考えや活動を避けたいと思う、若者らしい衝動は削がれていた。

友達同士で映画を見に行ったり、体育館の暗がりで女の子といちゃついたりする年齢になったころには、母の熱心な教育が実を結び、私は母が願っていたようなカトリック信者へと成長していた。

中学2年生のころは、日曜ミサで聖書朗読に真剣に耳を傾けるのはもちろん、母と一緒に平日朝のミサに出かけ、神父の前で定期的に告解を行い、罪を告白していた。

高校1年のときは、アメフトのシューズに聖書の一節を書き込んで試合に出場した。タッチダウンを決めた時には、エンドゾーンで膝をついて神の祝福に感謝し、観衆全員がカトリック信者になるようにと祈った。

高校2年のときは、「新約聖書の正典形成は、初期キリスト教にどのような影響を与えたのか」という題名で論文を書いた。

愛車だったトヨタ96年式カムリのバックミラーにはロザリオを下げ、大学寮の自室には「グアダルーペの聖母」(カトリック教会公認の聖母の出現のひとつ)のポスターを貼った。

カトリックの教えに忠実に振る舞う私の姿を見て、母は喜んだ。そして、若い息子の心に生きる精霊の光を吹き消そうとする悪魔の力に、自分は打ち勝ったのだと考えた。

母にとって、信仰に勝る美徳など存在せず、同じような信仰心を持つ人の意見に信頼を置いた。日曜ミサで教えを説く神父や、運転中に聴くカトリック系ラジオ局の修道女、夜のテレビ番組で説教をするカリスマ伝道師パット・ロバートソン。

そうした人々はみな、信仰を失った人たちという、この世における脅威によって文明が破壊されていると警鐘を鳴らした。中絶を容認する雰囲気が広がっているのがその証しだというのだ。中絶は、受精の瞬間から生命が宿るという前提の下では大罪だ。

政治に無関心だった母

母は、アメリカに移住してから最初の10年間は、政治に無関心だった。アメリカ市民ではなかったので投票権はなく、特に支持する政党もなかった。

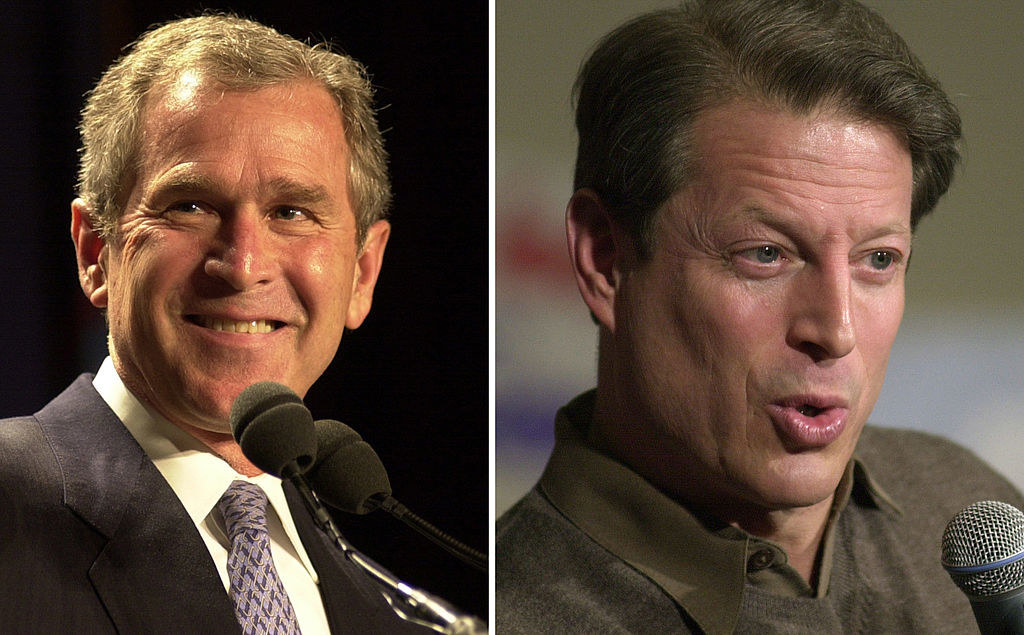

母が変わったのは、2000年の大統領選だった。共和党候補者ジョージ・W・ブッシュが中絶の規制強化を求めた一方で、民主党候補者アル・ゴアは規制の緩和を訴えていた。

母にとって、大統領選の候補者たちとは、神がプレイするチェスの駒だった。つまり、神が計画を推進するうえでは役に立つものの、信頼すべきではない存在だった。

なぜなら、悪魔もまたチェスの駒を動かすことができるプレイヤーであり、イヴをそそのかして禁断の果実を食べるように誘ったその日以来、人間を欺いてきたからだ。

2000年代前半になると、母は、信頼する人たちの意見に後押しされるかたちで、神の計画を攻撃する邪悪な勢力が、社会を支配する巨大なネットワークをひそかに操っているという話を信じるようになった。

そのころ母が読んだ本には、「フリーメイソン」と呼ばれる古い秘密結社があって、力をもつさまざまな社会組織に潜り込んでおり、新しい入会者には忠誠心を証明させるために十字架に唾を吐くよう求めていることなどが書かれていた。

母は、当時まだダイアルアップ接続だったインターネットを使ってあれこれ調べ、ビルダーバーグ会議(世界的影響力を持つ有力者たちが重要な問題について話し合う完全非公開の会議。秘密主義であることから、「陰の世界政府」などとも言われている)について説明するウェブサイトで、陰謀のリーダーたちが仮面をつけて森の中で集合し、大衆の運命を決定しているという記述を見つけた。

また、「イルミナティ」という秘密結社の存在も知った。カリスマ伝道師ロバートソンはイルミナティについて、「ルシファー(悪魔)とその手下たちが支配する、人類の新しい秩序」と呼んでいた。

母はネット検索の末、ブッシュが名門エール大学の秘密結社「スカル・アンド・ボーンズ」のメンバーであり、その結社は、政界や重要企業のトップへとつながる道だと教わった。ブッシュは中絶の規制強化を訴えているため、それほど悪い人間ではないが、この世における陰謀に加担していることに変わりはない。

インターネットに出会った母。スポーツ記者になりたかった私

母にとってインターネットは、調べれば調べるほど広がっていく世界のようだった。

『ボストン・グローブ』紙などが2002年、ローマ・カトリック教会の神父たちによる児童への性的虐待スキャンダルについて報じ始めると、母は、ジャーナリズム業界が屈服しているのではないかと疑い出した。

母はこのスキャンダルについて、フリーメイソンやイルミナティが教会に潜入させた悪党スパイの仕業だと述べ、新聞社は企みに加担しているか、臆病すぎて本物の悪党を追及できないかのどちらかに違いないと結論を下した。

ところが、高校2年生になった私がジャーナリズムの道に進みたいと打ち明けたとき、母は心配しなかった。確かな信仰心があるから大丈夫、と母は言った。

自分の息子なら、ジャーナリズムを内側から改善できるかもしれないし、この世における陰謀をようやく暴いてくれる可能性がある、と考えたのだった。

とはいえ、私自身はそうしたことに関心があったわけではない。スポーツ記者になりたかっただけだ。

私は、政治に関心を持つ必要性をほとんど感じていなかった。それが変化したのは、2007年秋に大学に入り、初めて一票を投じる選挙について考えるようになったころだ。

バラク・オバマが大統領選に出馬。母と初めて政治について話す

母と同じく私も、政治的な見解については、信頼できる人の意見に従っていた。最初はヒラリー・クリントンに投票するつもりだった。いとこのガールフレンドが(聡明で分別があり、当時法律を学んでいた人物だった)、クリントン陣営でボランティアをしていたからだ。

しかし、ルームメイトに感化されると、たちまちバラク・オバマに投票しようと心変わりした。オバマも、私のようにバスケットボールが好きで、子どものときにはあちこちを転々としながら暮らしていたというのが理由だった。

彼が訴える政策について、細かいところまで理解したわけではなかったが、シカゴで長年、コミュニティのまとめ役として働いていたのだから、ヒップホップ歌手のトゥーパック(Tupac/2Pac)の歌詞に出てくるような地域に住む人たちを支援してきたに違いないと期待を抱いた。

母と私が初めて政治について話題にしたのは、2008年の大統領選挙の期間中だった。母は、そのころはまだ私に最大の信頼を置いていたし、シングルマザーに育てられた男性を応援したいと考えるところがあったので、私が推薦する候補者を支持するよう説得するのは難しくなかった(オバマ大統領は母子家庭で育った)。

母はオバマ支持を表明し、兄弟姉妹や友人には、オバマに投票するよう勧めて回った。母と私が政治について意見が一致していたのは、あのころの数カ月間が最後だ。

亀裂が生じたのは、オバマが大統領に就任して数カ月経ったころだ。母は、オバマ大統領が計画している医療保険制度では、中絶に保険が適用されるという記事を読んだ。

これは、広範囲をカバーする医療保険制度のごく一部にすぎなかったが、母にとってはそれだけで十分だった。母はオバマに裏切られたと感じ、リベラル・メディアの影響を受けていると言って私を非難した。信じていた人間に惑わされたというのだ。

母の関心事を取り上げている主流メディアはFox Newsだけだった。母はそこで、息子である私を、自分の意見に引き寄せるための材料を入手した。

そして、公立学校での進化論教育の実施を義務づける政策や、同性カップルに同等の権利を与える法律を非難した。投資家で慈善事業家のジョージ・ソロスを、秘密結社に資金を提供したとして糾弾した。

そして、オバマ大統領に関する根も葉もない疑惑を繰り返した。彼はキリスト教徒ではなく、アメリカ生まれでもなく、硬貨や紙幣に刻まれている一節「In God We Trust(我々は神を信じる)」を削除しようと考えているというような話だ。

私がそういった不正確な情報を正そうとしても、母は耳を貸そうとしなかった。

そこで反論を試みるべく、「イエス様は、最も恵まれない人たちに真っ先に救いの手を差し伸べたし、きっとそうしたことを優先するような政策を望まれるだろう」と私は主張した。

母も私も声を荒げ、電話で何時間も議論したが、最後には膠着状態に陥るのが常だった。

最初はトランプを「下品」だと言っていた母も、「神に選ばれた人」だと形容するように

2012年の大統領選挙で母が支持したのは、宗教保守主義を掲げる共和党のリック・サントラムだった。私に言わせれば、やっぱりという感じだった。

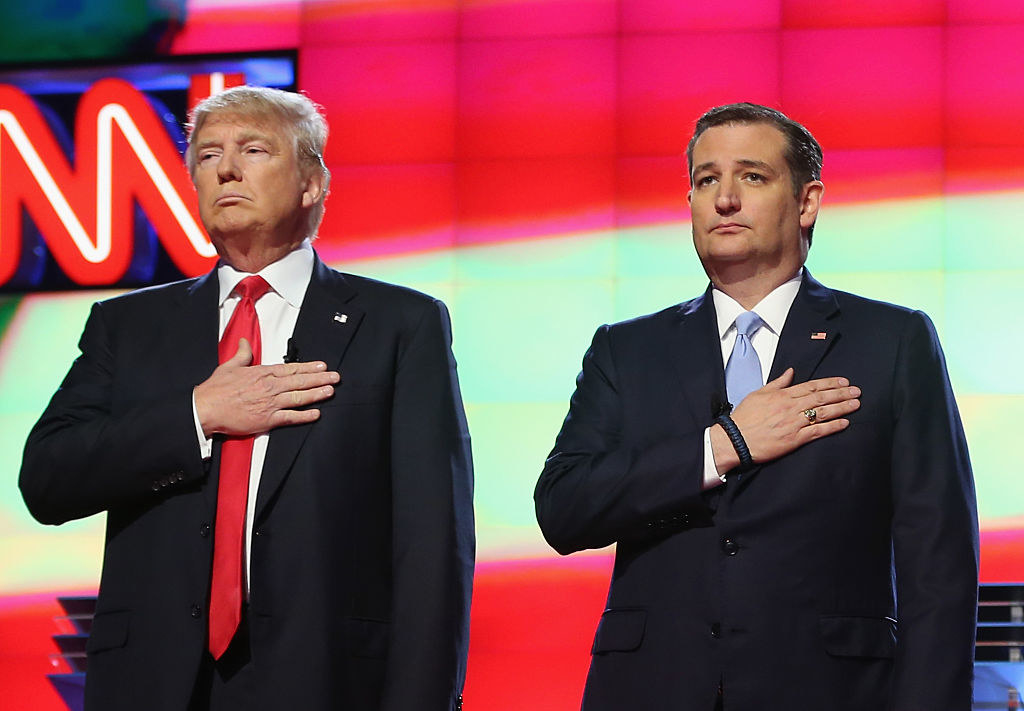

しかし、その4年後に母が誰を支持するようになるのかについては予想できなかった。母が忠誠を誓った共和党は、大衆を扇動するデマゴーグへと一気に向かっていた。

母が誰を支持するのか、その判断は社会的な意味を持っていた。母はついにアメリカの市民権を獲得し、投票権を手にしていたのだ。

母が、自分が支持する候補者の名前を明かしたとき、私はほっとした。母は、ドナルド・トランプは「下品」だと思うと語り、テッド・クルーズの名を挙げたからだ。

トランプが共和党の候補者に指名されたときも、母は大統領選でトランプに投票する理由について、「ロー対ウェイド事件」(米連邦最高裁が1973年に女性の人工妊娠中絶の権利を認めた裁判。近年は州法で中絶を規制する動きが起き、それに対して最高裁が違憲判決を下しているため、法廷闘争が続いている)関連で正しい判断を下す最高裁判事を指名してくれるからにすぎないと言っていた。

しかし、いったん支持者を選ぶと、考え方を頑として譲らなくなるのが母だ。

1年も経たたないうちに、エコシステムを拡大した極右メディアが次々と供給してくる「この世における脅威」に関する情報に、母はすっかり感化され、トランプについての考え方を変えてしまった。

母にとってトランプはもはや、否応なく選んだ不快な人間ではなかった。過去に過ちを犯したのちに、現代のサウル(初代イスラエル王)としての道を歩み始めた立派な人物だった。

母は、『大紀元時報(エポック・タイムズ)』紙(中国の法輪功が発刊する多言語メディア)を手に取るようになり、保守系の行政監視団体「ジュディシャル・ウォッチ(Judicial Watch)」のニュースレターを購読し始めた。

また、トランプが戦いを挑んでいるディープステートの謎を暴露する、と謳うYouTube動画を見つけては視聴するようになった。

「トランプも、完璧な人間というわけじゃない」。母から届いたメッセージにはそう書かれていた。

「トランプは、神の使命を果たすために神に選ばれた人。ディープステート/秘密結社の攻撃を打ち負かすには強烈な個性が必要だったのよ」

そのころはまだ、母も私も、円満に議論を締めくくれる余裕があったし、誤った世界観から相手を救い出すまでは決して諦めない、という強い思いをそれぞれが抱いていた。

信念という点では袂を分かったものの、つまらない揉めごとをきれいさっぱり片づけ、根本的な境界線をじっくりと確認しあえば、同族である自分たちは味方同士になれると安心していたのだ。

母がどんな忠誠心を持っていたとしても、母と息子を結びつける絆を傷つけるものは何もないように思えていた。

「大司教様にお話ししたわ。あなた、どうしてあんな記事を書いたの? 」

2017年にサンフランシスコを訪れた際、私は母と一緒にセント・メアリー大聖堂で行われたミサに出席した。その日は特別に、サルバトーレ・コルディレオーネ大司教がミサを執り行うことになっていたからだ。

教会は信者で満席だった。最初の聖書朗読が始まってもいないころ、母は私を肘でこづき、こうささやいた。「この大司教様が飲酒運転をしたという記事を書いたことがあるでしょう」。私はそっとうなずき、ミサに集中しているふりをした。

ミサが終わったあと、大司教は出口に立って、訪れた信者を見送っていた。私は、人混みを避けるようにと母を誘導したが、そんなことをしても無駄なのはわかっていた。母が大司教に挨拶できるチャンスを見逃すことなど絶対にない。

母は大司教の真正面に立つと、ちょっと声をひそめてこう言った。

「大司教様、お会いできてうれしいです。こちらは私の息子、ジャーナリストなんです。ほら、大司教様は例の出来事を覚えていらっしゃるでしょう? 数年前の。あの記事は息子が書いたんですよ! 本当に、私は息子に腹を立てましたよ!ありえませんよね?」

母はそう言ってにこやかに微笑み、もう腹を立ててはいないことをほのめかした。

大司教は笑顔を崩さなかったが、驚きは隠せず、眉毛がぴくりと動いた。そして、ゆっくりと前進する母に向かって不安げにうなずき、言葉にならない声を発した。

「大司教様にお話ししたわ。あなた、どうしてあんな記事を書いたの? 大司教様はきっといいお方よ。ちょっと過ちを犯しただけ。誰だってそうでしょう?」

私は母の腕を引っ張って急がせ、やっとの思いで駐車場にたどり着いた。

「どうしてあんなことを言ったの?」。私は目を見開き、怒りを込めた声で母に尋ねた。

「いけないの?」。母は朗らかに答えた。

「おもしろがってもらえるかと思ったの。息子が大司教様の記事を書いたジャーナリストだってことを誇らしく思っているのに、何がいけないの!」

ディープステートの存在が公となり、関係者が報いを受けるとされる「ストーム」を待ち続ける陰謀論信者たち。トランプは、関係者を一掃してくれる

2018年の半ばころに母は、政府高官と名乗る人物がインターネット掲示板に投稿する暗号メッセージについて話題にするようになった。

その人物は「Q」とだけ名乗っていた。けれども、私は特に警戒心を抱かなかった。母はもうすでに、あらゆる類いの根も葉もない陰謀論を信じていたからだ。

これ以上ひどくなることなどないはずだ――。私はそう考えていた。

Qが暴露する極秘情報は、母が長いあいだ抱き続けてきた疑念を裏づけるものであり、謎の多いパズルを埋める新たなピースだった。

Qが言うには、悪魔崇拝者で構成される強大な秘密結社は実在しており、ディープステートを陰から操っているが、その目的はこの世の支配だけではなく、性的搾取のために児童を売買するネットワークを維持することでもあるという。

Qはまた、希望に溢れた知らせももたらした。それは、トランプがその秘密結社に関係する人間全員を一掃するための計画を立てており、まもなく大量の関係者が逮捕されるだろうというものだった。

トランプは、自身のツイートに文字を組み合わせたコードを埋め込んだり、搭乗するヘリコプターの機体番号を使ったりして、Qの支持者らと通じ合っているとされた。

母やその仲間の愛国者たちは、Qがあちこちのインターネット掲示板に散発的に投稿するメッセージを追いかけた。

それらのメッセージでは、トランプが立てている計画の大筋が明らかにされたが、具体的な内容は秘密のままで、「ストーム(嵐)」の始まりに向けて、今後どのような出来事が起こるのかをほのめかしていた。「ストーム」とは、ディープステートの存在が公となり、支配する者たちが大量に逮捕され、報いを受けるときを意味する。

不安にかられた母は、見知らぬ愛国者が投稿したツイートのスクリーンショットをいくつも私に送ってよこした。そこには、ディープステートの協力者に対する扇動容疑はすでに固まっていると書かれていた。

自分の息子も容疑者の1人ではないのかと心配した母は、もうこれ以上、反逆的な虚偽の記事を書かないようにと忠告してきた。そうしなければ、取り返しのつかないことになる、と。

母からは、「聖霊が私をQアノンに導き、隠蔽されてきた真実を発見できるようにしてくれたと私は確信しているのよ」というメッセージが送られてきた。

「そうでなければ、レームストリーム・メディア(役立たずで時代遅れの主流メディアという意味で、トランプが自分の意に沿わないメディアに対して使った)が隠蔽する真実を、私は知ることができなかったはずよね?」

Qアノンの陰謀論は虚偽だと証明しやすいが、母は頑なに反論を受け入れない

私は何年も前から、母が私にぶつけてくる陰謀論に反論してきたし、それらはQアノンよりもはるかに手ごわく恐ろしいものだった。

歌手のビヨンセがイルミナティのメンバーではないことを証明してみせろと母に言われ、困惑したことがある。

新型コロナウイルス感染症ワクチンの有効性に関する研究結果の記事を母に送ったところ、同意できるほどではないと言われ、唖然としたこともある。

著名政治家たちが殺人を犯した、という虚偽情報を突きつけられたときには愕然としてしまった。「それは事実ではない」としか言えなかったこともある。

Qアノンが繰り出す陰謀論は、それらよりもずっと、誤りであることを証明しやすかった。ディープステート関係者が大量逮捕されたとしても、有名司会者オプラ・ウィンフリーが逮捕されたはずはない。彼女がテレビの生放送でインタビューをしているところを我々は見ているのだから。

2020年7月4日の独立記念日に、サウスダコタ州のラシュモア山でトランプがスピーチした際に、(1999年、搭乗していた飛行機が大西洋上で消息を絶って死亡した)ジョン・F・ケネディ・ジュニアが本当は生きていたと明かされ、新しい副大統領候補として紹介されるはずだったが、それは起こらなかった。

母の愛国者仲間が「ペンタゴン(米国防総省)筋から得た情報」では、大規模停電が起きるはずだったが、実現せずに終わった。

また、米中央情報局(CIA)がBuzzFeed Newsの編集決定権を握っているという話もあったが、それがまったくの嘘であることは私が証明できる。

しかしそのうち、私がひどい矛盾だとして一蹴したことが、この信念体型の中核をなす強さであることが判明した。

その矛盾は生きており、自由にかたちを変えつつ、答えよりも多い疑問を生み続ける。人々に、自分で調査するための手がかりを与え、世界の運命を左右しながら、リアルタイムで探究が行われていくのだ。

私と母は、まったく違うフィルターを通して現実を見ていた

母は、ソーシャルメディアで出会った愛国者仲間や、昔の同僚と、関連リンクを交換し合いながら、信頼のおける意見を述べる人たちで構成されるコミュニティを広げていった。

母は私と議論する時には、多くのセレブが実はクローン人間だったと主張するYouTube動画や、ジョン・F・ケネディ・ジュニアが人前に姿を現すタイミングを変更したと書かれている掲示板の投稿を持ち出した。

また、謎のプラン「暗黒の10日間」(「ストーム」が訪れるまで、メディアやインターネットが閉鎖される10日間を指すなど、さまざまな説がある)は延期されたのだ、という個人的な意見を述べたり、メディアに影響を与えようとする政府の企てを証明するという、脈絡のない歴史的出来事をあれこれ並べ立てたりもした。

私と母は、まったく違うフィルターを通して現実を見ていた。そのせいで私は、母に受け入れてもらえる事実を見つけることができず、途方に暮れた。

一方で、母のほうは、息子の育て方をどこで間違えたのかと考えていた。

カトリック系ではなく公立の学校に行かせたのがまずかったのか。リベラル・メディアが運営するケーブルテレビと契約したのが過ちだったのか。カリフォルニア州北部で育ったせいか。

息子が幼いうちに政治にもっと関心を持てばよかったと、母は後悔した。アメリカ人という特権に酔って成長した息子は、自分が快適に暮らせるのであれば、汚い企みには目をつぶるよう教育されてしまった。

しかし、母はそうした「楽な生き方」をとっくの昔に捨てていた。

フィリピンで裕福な家庭の娘だった母。独裁体制が始まり、祖国を脱出した

母が小学生で、フィリピン・マニラの郊外にある大きな家で暮らしていた1972年、当時フィリピン共和国の大統領だったフェルディナンド・マルコスは戒厳令を敷いた。

首都各地で爆破事件が頻発していたことと、国防長官暗殺未遂事件を受けての措置だった(マルコスはこうした事件を、共産主義の反乱グループの仕業だと非難していた)。

かなり後になってから明らかになったことだが、そういった事件は実際には、マルコスが独裁体制への移行を正当化しようと画策したものだった。

マルコスの陰謀は成功し、フィリピンは独裁政権下に置かれた。体制に異議を唱える者は投獄され、公金横領が横行した。

官僚たちは賄賂で動くようになったが、私の祖父母はそれに加担することを拒んだ。頑固なのは血筋なのだ。私のおばやおじたちは現在に至るまで、自分たちの親が新しい体制を受け入れていたら、もっとマシな暮らしができたはずだと議論している。

私の祖母はフィリピン中央銀行で会計官として働いていたが、上院議員だった親友の兄が反マルコス派として逮捕されると、離職した。

弁護士だった祖父は、事務官への賄賂を拒んだせいで、審理が滞って身動きが取れなくなった。営んでいた船舶引き揚げ事業は、利益の30%を分け前として渡すことに同意しなかったため、許可が下りずに行き詰まった。

独裁体制が始まってから3年後、母は、姉たち全員が通った名門高校からの転校を余儀なくされ、その4年後には歯科大学を中退した。両親が授業料を払えなくなったことと、母自身が外国行きを希望したことが理由だった。

母は、21歳で客室乗務員としての仕事を得て、サウジアラビアに移住した。

私の親族は、その後の10年間で次々とフィリピンを脱出した。マルコスが失脚した1986年には、祖母と、母の姉2人はすでにカリフォルニア州で暮らしていた。母は、まもなく共同投資に加わって永住権を取得した。

渡米後も続いた母の苦悩

私はここ数年、母のこうした決断について興味を引かれて詳しく調べるようになった。フィリピンに住んでいた私の親族が、なぜ太平洋を渡ってアメリカにやって来たのかを、1冊の本にまとめたかったからだ(2021年10月に出版される)。

母がQアノンにのめり込み始めた2018年、私は母がアメリカに移住したときと同じ年齢になっていた。そしてそのころには、アメリカ移住が母にとって本当に価値ある行為だったのかどうか、もはや確信が持てずにいた。

2008年に、ウォール街による投機の重みに耐えきれずに不動産市場が崩壊すると、母は差し押さえを回避しようと自宅を売却し、多額の損失を出してしまった。

そのせいで、不動産業者として軌道に乗り始めたキャリアは潰えてしまった。やむを得ず別の仕事に就いたものの、最低賃金をわずかしか上回らない給料では生活していけず、クレジットカードの借金が膨らむ一方だった。

母は、借金をせずに暮らしていける見込みが立たなかったために退職を遅らせたが、近い将来に暮らし向きはよくなる、と望みを持っていた。

「あなたもトランプ支持者になりますように」

そうした挫折や回り道を経た母は、特定の集団や信念のほうへと流されていった。私に言わせればそれらは、母の抱える問題の最大要因だ。

熱くなっているのだから何を言っても無駄だとは思いつつ、私は母にこう言った。真の陰謀が何かを見逃しているのではないか、と。

権力を持つ人間たちは、減税や、ボーター・サプレッション(ライバル陣営の支持者が投票に行かないよう誘導する選挙戦術)という手を使って、自分の利益になると同時に、富と白人支配を維持できるような政策をとっていること。

そして、彼らが母の支持を獲得したのは、母の最大の関心事に対する思いに応じ、母を満足させたからにすぎないのだ、と。

フィリピンのマルコス政権による陰謀が破綻するきっかけとなったのは、カトリック教会マニラ大司教区のハイメ・シン枢機卿がマルコスを批判したことだった。

日々の食事に困り、水道も引かれていないような場所で生活する多数の国民のことを、独裁政権は気にもかけていないと、枢機卿は批判したのだ。

「トランプはカトリックの価値観を共有する友人だ」と考えているような聖職者ではなく、トランプに批判的な神父や大司教の話に耳を傾けるようにと、私は母を説得した。

ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇は、メキシコとの国境に壁を築こうとしたトランプについて、「橋を築くことでなく、壁を造ることだけを考えている人はキリスト教徒ではありません」と言ったのではなかったか。家族たちを危険にさらすような移民政策は、「プロ・ライフ(「生命を尊重している」という意味で、中絶反対派のことも指す)」とは言えないではないか?

すると母からは、「教皇様の発言とはいえ、正直に言って、残念だわ。私は教皇様については疑っているのよ」というメッセージが届いた。

「教皇様はディープチャーチの一部だと私は考えてる。カトリック教会とバチカンも潜入されてしまっているのよ!」

いまや、母が何よりも信頼を置くのはトランプの発言だった。もはや母にとって、親子の意見の相違は、思想というよりは、神聖な世界における対立の一部と化していた。

母はメッセージでこう言ってきた。

「あなたを愛しているけど、あなたは善の側にいるべきよ。あなたがディープステートの側になってしまったことが悲しい」

「あなたに神の御恵みがありますように。そして、悪魔のたくらみという真実をいつか理解して、トランプ支持者になりますように」

基本的な事実を共有することのできない民主主義に、希望はあるのか

2020年夏、母はマスクをつけていない人たちと一緒に、「MAGA(アメリカを再び偉大な国に)」と書かれたピンクのキャップをかぶって行進していた。

武装した過激主義者たちは、人種間平等を訴える抗議活動をしつこく邪魔していた。そして大統領選挙の投票日は、社会を騒然とさせつつ、時限爆弾のように刻一刻と迫っていた。

そんななか私は、この国の将来について、絶望する思いで憂えていた。

基本的な事実を共有することのできない民主主義に、希望はあるのだろうか。私の母や祖父母、おばやおじは独裁政権を逃れてアメリカに来たのに、その子どもたちは結局、別の独裁政権に苦しめられる羽目になるのか。

暗い気持ちに苛まれるなか、私はたったひとつの小さな慰めをそこに見出した。母は、これまでと変わりなく希望に満ちていたのだ。

巧妙な作戦が進行しており、逮捕者が続出し、驚くべき発表が間近で、秘密結社がまもなく白日の下にさらされる――。母は電話で、唖然とするようなニュースを伝えてくる。

それは一体いつ起きるのかと私が尋ねると、母はそのたびに「そのうちにわかるから」と答えた。

「きっともうすぐよ」

私と母は、議論する代わりに、賭けのような取り決めを交わすようになった。そして、母は2020年8月、1年以内に多数の逮捕者が出なかったらQに対する忠誠心を考え直すと約束した。

どんな出来事が起きても、どうやら母の希望はくじかれないようだった。

「あなたも、バイデンの不正な勝利宣言に加担しているんじゃないかと思うと心配」

トランプが2020年米大統領選挙で敗北すると、母は投票が不正操作されたという虚偽の主張を繰り返すようになった。そして、ジョー・バイデンがホワイトハウスの大統領執務室に足を踏み入れる前に、その不正は正されるに違いないと考えた。

母は、司法省が選挙結果の無効を発表するだろうと言っていた。ところが、司法長官ウィリアム・バーは12月1日、大統領選挙で大がかりな不正があったという証拠は確認できないと述べ、選挙結果を覆す戦いを止めた。

このとき、母はこう言い放った。「バーがディープステートの一員になったのは、本当に残念だわ!」

その後も母は、トランプの個人弁護士ルドルフ・ジュリアーニと、Fox Newsの元司会者ルー・ドブスが口にした、ドミニオン社製の投票集計機に関する根も葉もない主張を繰り返した(ドミニオン社は、ジュリアーニとドブスを名誉棄損で訴えた)。

また、選挙で不正が行われていたことを示す証拠を持っていると主張していたトランプ陣営の弁護士シドニー・パウエルとリン・ウッドを、親しげにファーストネームで呼んだりした。

自分がインターネットで見つけた証言や映像を確認さえすれば、裁判所は選挙結果を覆すに違いない――。母はそう確信していた。ところが、連邦最高裁はこの件について審議しないことにした。

「トランプの裁判を拒否する裁判所なんて、ディープステートの一味だわ!」と母はわめいた。陰謀は想像以上に広がっていた、と母は述べた。

「あなたも、バイデンの不正な勝利宣言に加担しているんじゃないかと思うと心配。だってそれは国家に対する反逆だもの! あなたは成人しているけど、やっぱりまだ私の監視が必要なのかしら」

母がいったいどこまで流されていくのか、私にはさっぱりわからなかった。

愛国者仲間から取り残される恐怖を感じていた母は、抗議デモに参加したがった

大統領選挙が終わったことで、今後は母の友だち付き合いが変化すると考えるほど、私は単純ではなかった。実際、トランプが敗北してから数日中に、母は私にこう言ったのだ。自分の愛国者仲間のひとりが首都ワシントンまで足を運び、選挙の不正を訴える11月14日の抗議デモに参加するようだ、と。

母は、カリフォルニア州から首都ワシントンまでの旅費を捻出できなかった。パンデミックが始まってすぐに失業し、独り息子に頼って暮らしていたからだ。

母はいわゆるFOMO(Fear Of Missing Outの略。情報を見逃し、取り残される恐怖で、現代のSNS病とも言われる)に陥っており、ワシントンに行った友人が送ってきた写真をすべて、私に転送してきた。

その数週間後に、もうひとりの愛国者仲間も、「Stop the Steal(選挙が盗まれるのを阻止しろ)」と訴える抗議デモに参加するためにワシントンに行くと知った母は、自分も歴史的なイベントに参加したかったと、しつこく繰り返した。

年が明けた1月6日の昼過ぎ、私のスマートフォンに爆弾のような写真が届いた。写っていたのは、カリフォルニア州都サクラメントにある州議会議事堂の前にいる母とおじで、その周囲には大勢のトランプ支持者たちがいた。

頭に血が上った私は2人に、あなたたちの無責任きわまる行動に心底失望した、と非難する強圧的な長文メッセージを送りつけた。

カリフォルニア州では新型コロナウイルスの感染者数が急増しているというのに、マスクもつけずに集会に参加するなど言語道断だし、いったい何のためなのか、と。

抗議デモに参加して自分の命を危険にさらすだけならまだしも、その行動は虚偽に基づいたものなのだ。しかもそのウソは、勢いを増すばかりのようだった。

こうした行動に終わりはあるのだろうか。母はパンデミックが続くなかでずっと、抗議デモをあちこち渡り歩き、民主的に選ばれた政権を打倒すべきだと訴え、マスク嫌いの白人たちが怒りの声をあげるなかで呼吸するつもりなのだろうか。

おまけにそうした白人たちは、同志であることを示す「MAGA」と書かれたピンク色のマスクを母がつけていなければ、フィリピンに帰ってほしいと本音では考えているであろう連中だ。

私はクッションに向かって叫び、すすり泣き、こぶしで壁を強く殴ったので、手の骨が折れたかと思うほどだった。母からは、何時間も返信が来なかった。

議事堂襲撃事件が発生。私は感情を爆発させてしまった

同じ日に、ワシントンの連邦議会議事堂では襲撃事件が発生した。その知らせを聞いた私はパニックになり、母に電話をした。母とおじを説得し、暴動や催涙ガス、流れ弾などで危険な目に遭う前にサクラメント州議事堂から離れるよう、説得しなければと必死だったのだ。

周囲の人たちが警官隊に突撃したり、フェンスを倒したり、周囲の建物を襲ったりすれば、母は州議事堂内に侵入しかねない。ドーム型の天井をした広間で撮った自撮り写真がたくさん送りつけられてくる事態になるのではないかと、私は覚悟した。

しかし、私がそんな心配をしていると知った母は、気分を害してこう言った。「何ですって? そんなことをするわけないでしょう!私が法律に違反するとでも思っているの?」

母とおじは早々に抗議デモを離れ、昼食をとりに行ったのだという。

「暴動なんて起きるわけないでしょう? トランプ支持者はみんな平和的に抗議しているのよ」

私は母に謝った。腹を立て、母の楽しみを台無しにし、落ち着いて論理的に反応せずに感情を爆発させてしまって悪かった、と。心配しただけなんだ、と私は母に伝えた。

そして、お願いだから、これから数日間でどんな事態になっても、集会には絶対に行かないでほしいと、私は懇願した。

それに対する母の反応に、私は意表をつかれた。

「まさか。行くわけないわよ。危険すぎるもの。アンティファ(急進左派の活動家ネットワーク)の人間が紛れ込んでいるんだから!」

私は安心のあまり、笑い出した。母の発言には根も葉もないが、私は反論しないことにした。母が言うことを聞いてくれるならそれで十分なのだ、と思うようになっていたのだ。

ワシントンの集会をアンティファが妨害したことで、母はどうやら、トランプの壮大な計画は現在も進行中で、善の力は優勢を維持しているという思いに確信を抱いたようだ。

母の愛国者仲間には、大統領就任式当日に「ストーム」が実現しなかったことで、信念を失った人もいる。

しかし、母は考えを曲げなかった。3月4日を見据えていたからだ(Qアノン信奉者のあいだでは、トランプが3月4日に大統領就任式を執り行うという情報が出回っていた)。

「私はいまでも、バイデンは本物ではないと思っている」

彼らが根拠としていたのは、「過去150年あまり、合法的に就任した大統領はひとりもいない」と主張する複雑怪奇な主張だった。

一部の熱狂的Qアノン信奉者は、1871年にワシントンを首都とするコロンビア特別区基本法が成立した際、アメリカが国家から「会社」に変わったと信じている。そのため1871年以降、合法的に大統領に就任した人はいないと主張しているのだ。

母は3月3日の夜、「トランプは戻ってくるかもしれない。軍は、不正選挙の証拠をすべて持っているのよ」と語った。

「私はいまでも、バイデンは本物ではないと思っている。バイデンは何年も前に、人道的な罪で逮捕され、処刑されたんだから。バイデンを演じている代役も、いずれは逮捕されるでしょう」

「私が信じていることをあなたが信じなくても構わない。だってあなたは証拠を見ていないんだから。仕方がない。明日こそ、何が起こるのか、わかるわね」

母の口調から、以前ほどの自信が感じられないことに私は気づいた。母は壮大な計画について、推測することしかできないからだ。

Qはしばらくのあいだ何も投稿しておらず、信奉者が一致団結した情報収集は勢いを失い、トランプの話を日常的に見聞きすることはなくなっていた。

それでも、母の信念を支えるエコシステムはいまだ生き永らえており、終わりのないパズルを続けるために新しいピースを次々と提供していた。

トランプの就任式が行われなかったことが判明した3月4日の夕方。母はすでに、最新の予言の間違いを説明してくれる情報を見つけていた。

「いま聞いたんだけど、3月4日には、トランプとQアノン運動の信頼を損ねるための国内テロがワシントンで計画されていたことが発覚したんですって」。母からは、そうメッセージが送られてきた。

「極左勢力が偽装作戦を計画していたのよ」

母はいまでも、壮大な計画が進んでいるという希望を抱いている。きっといつか実現するに違いない、と。

「もうちょっと待って、様子を見守りましょう。きっとそのうちわかるから……」

決着がついても、新しい陰謀論が生まれる

私と母のあいだにある溝が狭まりつつあり、私の母に対する愛と忍耐、そして事実の数々が、「親子で共有できる現実」へと母を引き戻せるかもしれないという兆しを紹介できればよかったのだが、それはできない。

8月になって、「ストーム」をめぐる賭けに決着がついたら、長いあいだ信頼してきた声がずっと嘘をついていたことに母が気づいてくれればいいとは思う。しかし、そうなるとは思えない。

おそらくは新しい声が生まれ、新しい陰謀説が古い陰謀説にとって代わり、新しい欺瞞を武器にした新しいリーダーたちが戦いを始めるだろう。ダメージを最小限に抑えること以外、私にできることがあるだろうか。

母にせっせと映画を勧めれば、陰謀論について情報収集する暇がなくなるかもしれない。レシピや、親族の噂話のような共通の話題を持ち出すようにするのもいいだろう。母の信念が危険な決断へとつながりそうになったら、その時は反対しよう。

母と私の意見の相違が一時的なものだとは、もう考えてはいない。以前は、母を救い出さない限り親子の絆は絶望的だと考えていた。

でもいまは、私たちが議論していることこそが、崩壊に向かっていると考えていた絆がまだ存在している証しであることを理解している。

ディープステートに陥ってしまった息子が悪の力のために熱心に戦っている、と母がどれほど本気で思っていたとしても、また、壮大な計画の実現がどれほど目前に迫っているとしても、私たちを分かつ境界線の向こう側に存在する母は、天使や聖人たちに対して、息子のことをなんとか取り計らってほしいと祈り、息子を堕落から救おうとしてくれるだろう。

それが、私たち親子が生きる2つの現実なのだ。

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳:遠藤康子、合原弘子/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan