私はマンハッタンにある2か所のニューヨーク長老派教会病院で働いている救命救急医だ。

毎日新たに150人もの患者が運び込まれ、2,300人以上が入院しており、全体で700人以上が集中治療室(ICU)にいるというCOVID-19のピーク期に、40歳の誕生日を迎えた。

事態が横ばいになるのは、その翌週の出来事だ。誕生日の前の晩、私は戦いの真っ只中にいた。毎晩続く夜勤、病気と苦しみが靄の中でまぜこぜになり、私は疲れきり、あとどれくらい持ちこたえられるのか定かではなかった。

誕生日のお祝いとともに、現場ではどのようにしていたのか、何を見たのかを尋ねられた。

私たちが日々目にしているものを、ほかの多くの人は垣間見ることがない。戦いに没入しているときは特に、この事を忘れやすい。

このギャップを埋める手助けになればと、ここ数週間の日誌を公開する。家にいてほしい。安全でいてほしい。健康でいてほしい。

3月26日(木)

目が、じっとこちらを見ている。

平時であれば、挿管するとき、患者は慢性的に病気だったり、かなり錯乱していたり、意識がなかったり、周りのことが分かっていなかったりすることが多い。

COVID-19は、この均衡を変えてしまった。患者のほとんどが、最後まで起きていて、目を光らせている。

最近では、集中治療室の中は、死と臨終、生存に必要なものに関するざっくばらんな会話に溢れている。

6日前には元気だと思っていた健康な人に、1日、2日もしたら死ぬ可能性があると告げ、やんわりとどこまで救命措置を取って欲しいかを尋ねるのはつらい。

生きるチャンスは、生命維持装置への依存、痛みのリスクを伴う。別の選択肢は、差し迫ってはいるが、安らかな死を保証することだ。

これほどまでに痛ましく、残酷なまでに正直で、意味があり、消耗する会話は、これまでの人生の中でしたことがない。

このようなときには、まったく知らない人が、心の奥底を打ち明けてくれ、自分の専門知識と人間性がこのような人たちの助けになればと願うことしかできない。

挿管する人から、最後のまなざしを受けていることにしばしば気づく。すべての言葉が語られてから、決断が下され、薬剤が流され、ベッドが整えられ、管や点滴や人工呼吸器が準備されての最後のまなざしだ。意思のあるまなざし。人間味のある瞬間。

共有された空間、神聖な空間、その人の意識の最後の瞬間、そしてそれは本当に「最後」かもしれない。

恐怖と希望が入り交じった空間、自律性が信頼へ消え入り、不確かさが受容へ、患者の持てるものすべてが、手袋をはめた自分の両手にしっかりと託されている。

ほんの一瞬のことだ。自分は忙しく、時間は貴重なのだが、この息をともにする数秒だけは確保する。

このまなざしは、ほんの一瞬のあいだなのに、一生涯忘れられない。そのまなざしが脳裏に焼きつく。

3月28日(土)

長い夜勤を前に、眠っていた。

歓声と大声が聞こえて、飛び起きた。

甲高い声に、叫び声。カウベルが鳴り響き、ドラムが叩かれる。大声を出し、叫び、私たちに敬意を表してくれている。屋根の上から、地階から、それぞれの階のありとあらゆる窓やバルコニーから、人々が叫んでいる。

その音で、飛び起きる。気が動転する。火事でも起きたのかと思う。数分間、パニックに陥り、混乱したまま走り回る。

なんで消防車のサイレンが、ドラムやカウベルみたいなんだ?非常階段はあっただろうか。何が起きているんだ!

ああ、そうか、なるほど。やっと分かった。心臓がまだばくばくしているが、にやにや笑っている。ありがとう。うれしいよ、ある程度はね。

4月2日(木)

「酸素巡回」は、私たちのあいだではすっかりお馴染みになった新しい用語だ。

病院にはたくさんの薬がある。抗生物質、抗ウイルス物質、鎮静薬、昇圧薬、ステロイド、麻酔薬。でも一番よく効く薬は、酸素だ。患者の口や鼻から高流量の酸素を流し込む。もがきよろめいている肺を助ける支えだ。

そしてその酸素は、供給が足りていない。酸素は壁に取りつけられた差し口から絶えず流れているのだが、差し口の数よりも患者の数の方が多かったり、部屋が足りなかったりして、廊下にはストレッチャーに載せられた患者がどんどん増えて、壁に取りつけられた差し口からどんどん離れていく。

ストレッチャーの脇に携帯用の酸素タンクを置いているのだが、タンクが空っぽになったときに、酸素の補充が追いつかない。

1時間に1回、ときには2回、廊下を歩いて、空になりそうなものを探し、棚に予備があることを願う。いつも空になっているものがあり、空になってから時間が経っていないことを祈る。

いつも誰かの顔色が青くなっている。誰のせいでもない。みんなのせいだ。COVIDのせいだ。

目が、手が足りない。

次は1時間に3回確認する誓いを呟く。用具入れから脚立を出してきて、ビニールの接続管を端から端、そのまた端まで張り巡らし、壁の差し口から波打った天井のタイルを縫うように通し、廊下にいる患者の頭の上へと垂らして、タンクに頼らなくてもよいようにする。

どの口が誰のところにいくのか分かりにくいが、少なくとも酸素は足りなくならない。脚立が聴診器よりも重宝するなんて、おかしなことだ。

4月3日(金)

今日は同僚が4人入院した。4人だ。

いつもの症状があった。咳と寒気、発熱と身体の痛み、疲労と嗅覚の障害が1週間くらい。みんな自宅待機して、アセトアミノフェン(鎮痛解熱薬)を飲み、チキンスープをすすりながら、どの患者から感染したのだろうかと考えた。

家にいて、手を洗い、具合がよくなるのを待った。だが、よくならなかった。咳はひどくなり、息切れせずに家の中を歩くのもままならなくなり、みんなそれがどういう意味か分かっていた。

それでみんな病院にきた。別々にだ。他のみんなもそうしているとは知らずに。

鼻から酸素を流し入れている同僚4人を椅子に座らせ、同じ部屋にいる。

見知らぬ人なら見慣れている。人間だから、という理由だけで気にかける人々。でもみんな他人だ。他人とは私心なく距離を保てる。

だがこれは違う。みんな私の友人であり、同僚だ。防護服を着て、戦いをともにする人たちだ。私のチームだ。

何年ものあいだ、痛ましい経験もともにしてきた。みんなのおかげで、正気を保ち、勤務につけ、任務にあたれた。ともに命を救い、命を失い、そのはざまでさまざまなものを失った。

だがいま、みんなはカーテンの向こう側にいる。みんなの咳は、いつもよりも私の耳をつんざき、みんなの恐怖が私の恐怖になる。

迷惑になるくらい様子を確認するが、どうにもできない、治せない。治してあげられずに、支えてあげることしかできない。そばにいて、祈ることしかできない。

みんなは私を安心させようとする。みんなの方が弱っているのに、奇妙な役割の逆転だ。心からの敬意が込み上げてくる。涙が込み上げてくる。

今日は特に、前線が前線に思える。

4月5日(日)

今週は、ものを作ってくれる人たちが大好きだ。

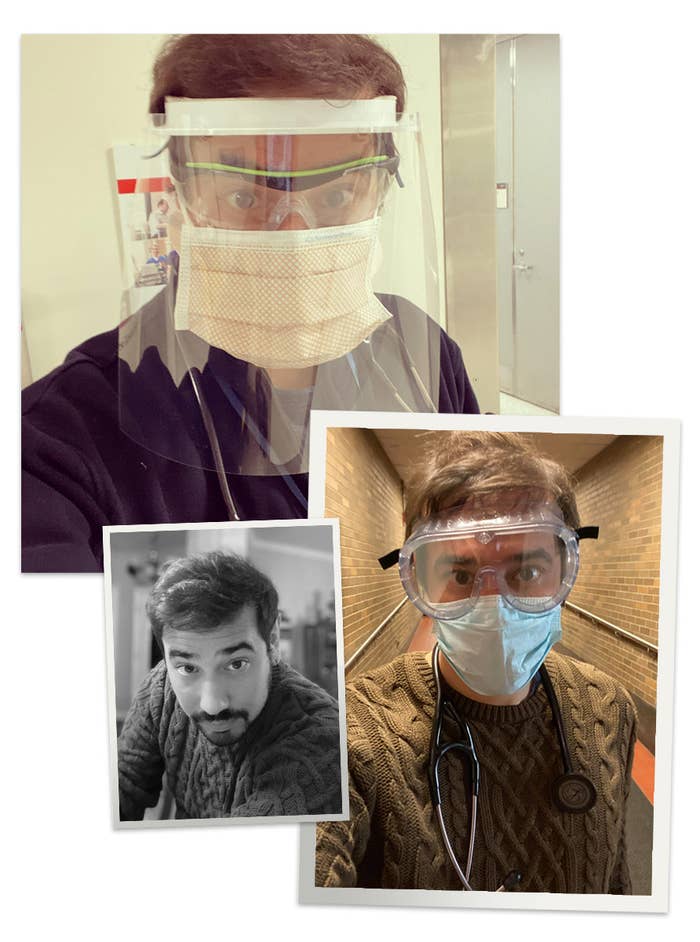

数日前、フェイスシールドなしで挿管した。明け方の3時で、シールドが足りなくなった。シールドの数よりも、挿管の数の方が多く、在庫がなくなった。

でも患者が運び込まれ、窒息状態で、呼吸チューブを入れる必要があり、私は自分のシールドを渡して、防護なしになった。

今日は、シールドがたくさんある部屋にいる。刷り上がったばかりの新聞みたいに、3Dプリンターから熱々で出てくる。

ボランティアの人たちがテーブルの上に綺麗に並べてくれ、ゴムバンドを取りつけ、バイザー部分をスナップで留めて、完成させる。

この裏には、24時間、多くのプリンターが優しい音を立てながら印刷していて、エンジニア、デザイナー、テイラー、メーカー、コック、ドライバー、ライター、みんなが貢献してくれている。

ひとつひとつのシールドは、それで守られるひとりひとりの命だ。ボランティアひとりひとりが、この戦いの兵士だ。今日はひとりじゃないと思える。

4月7日(火)

酸素は、この新しい現実で、少し違ったものを意味する。

平時では、酸素レベル95%以下はよくない。非リブリーザーマスクをつけている人の酸素レベルが、95%以下というのは恐ろしい。そんなのは分かりきったことだ。すぐに処置するか、挿管する。

だが今は、すべてが異なる。何日も血中の酸素飽和度が85~90%の人に、酸素マスクをぶら下げている。みんな片足をぶらぶらさせたまま、崖の縁にいて、そこに留まっている。

落ちるのは避けられないのか?助けているのか?それとも遅らせているだけ?

誰にも分からない。人工呼吸器は足りていない。集中治療室(ICU)のベッドは満床で、みんな疲れている。

だから時間稼ぎをする。何人かはこっそり免れて、挿管されないで済むように祈りながら。目を離したすきに、崖から誰も落ちないことを願いながら。

モニターは役に立たない。どれもいつも警報音が鳴りっぱなしだ。パンデミックのBGMだ。誰もが病気だという既に分かっていることを知らせるだけ。

自分たちの目と経験しか頼りにならない。崖の縁をチェックするのに、もう1度、救急治療室(ER)を巡回する。

4月8日(水)

今晩はマスクを焼いている。

私は、使い捨てのN95マスクを何日もつけ続けている。

耳の裏は、ストラップで擦れて皮が剥け、鼻は、コーヒーの残り香がする自分の息と繊維の匂いが混じった香りで満たされている。

毎晩、70度のオーブンで30分間、マスクを焼く。マスクを滅菌し、今日マスクにへばりついて、ヒッチハイクしてきたウイルスを殺す。

みんなの肺にも同じことができたらいいのに。ほかほかで、こんがり、綺麗になって出てくる。無事に出てくる。窓の下枠に置いて、冷やす。

のんびりした日にアップルパイを冷ますみたいに。最悪のデザートだな。

4月9日(木)

今日はすべての手が出動した。

緊要ではない手術は中止され、外科医、麻酔科医、神経科医、整形外科医、泌尿器科医、リハビリ専門医、小児科医はみんな、救急治療室(ER)と集中治療室(ICU)にかり出された。

指導医の泌尿器科医と、肩専門の外科医は、ICUチームと一緒に巡回し、人工呼吸器の調整をし、血液ガスを流す。小児科医は、大人の患者を診て、酸素レベルを監視する。

外来の医師は、ER前のテントで、患者数が増えるのを緩和する。一般外科医は、部屋から部屋へ巡回し、重傷者の主要な静脈点滴ラインと動脈ラインを確保する。麻酔科医は、挿管するのに駆けつける。

大忙しだ。病気と苦しみで許容範囲を超え続けるが、今日は応援がたくさんだ。今日は増員がいる。

今日は、ひとつの戦いに専心しているひとつの大きな軍隊みたいに感じる。今日はたぶん、たぶんなんだけど、もつ気がする。

4月11日(土)

今日、僕は緩和ケア医の役割だ。

男性の容態がよくない。救うには、挿管する必要がある。

67歳で、スペイン語しか話せない。健康だが、死にかけている。酸素レベルがとても低い。呼吸数もかなり多い。疲れてきており、息苦しくなってきている。

挿管する必要があるが、挿管されたくない。機械に繋がれたくないのだ。さよならを言うのに、家族に電話をして欲しいか、尋ねる。

男性は私たちを見つめる。戸惑った表情。どうも完全にはまだ理解していない。

"Se esta muriendo, senor. Es el fin"

彼は死にかけている。もうおしまいだ。

理解したようだ。涙が溢れてはいるが、毅然としている。強い。

この病気が襲ったのが、肺ではなく人格であったならば、勝つチャンスはあっただろう。

ご家族とのビデオ通話を手配した。男性は「さよなら」を言う。ご家族も、さまざまな言葉で「愛している」と伝える。男性は画面に触れる。パンデミックの時代におけるデジタルな握手。

居心地がよくなるよう整えるが、まだ溺れているようだ。でも痛みは感じない。目を閉じる前に、男性は礼を言う。

挿管したら助かっただろうかと思わずにはいられない。確率的には、答えは「ノー」だ。私の中の敗北感が、「もしかしたら」と叫ぶ。

男性が望んだことだ、最善は尽くした、と自分を納得させようとする。すぐに忘れた。

4月12日(日)

いつもよりも多く、ジュースや毛布を配る。

平時には、救急治療室(ER)は忙しく、いつも忙しいのだけど、殆どの人は死なない。死ぬのはごく僅かで、急性で自発的に死ぬ人はもっと少ない。

COVID-19の蔓延は、このルールを書き換えた。今晩、このERにいる人はみんな、具合が悪すぎて家に帰れない。たくさんの人が死にかけている。

この病院から帰れない人も多い。食事もジュースももうもらえない人も多いだろう。

平時であれば、誰かにジュースをもってくる暇などない。優先度が高くないからだ。だが今晩は、欲しい人はみんな、ジュースがもらえる。欲しくなくても、もらえる。

ジュースをあげるくらいのことしかできない。苦しみを少し癒やし、恐怖から少し気を逸らせる。

最後のジュースかもしれない。ときには、これが処方できる一番の薬になる。

4月13日(月)

今晩は、かぎ針を手に突き刺した女性がきた。

貫通している。私たちにとっては、簡単な処置。すぐにできる。3人が駆け寄った。2人いれば十分だ。

集中治療室(ICU)に駆り出されている整形外科医が、そばを通り、走ってきた。興奮していた。みんな興奮していた。

COVID-19じゃない。治せるものだ。一緒にやった。2人でできる仕事を4人で。

かぎ針を抜き、トロフィーみたいに高々と掲げ、洗ってから、女性に返した。患者は笑い、礼を言って、五体満足で家へ帰った。

ここ数日で、一番気分がよかった。

4月14日(火)

スタッフはみんな疲れている。

患者はひっきりなしにくる。救急治療室(ER)は、辺り一面、苦痛と大混乱。

今日看取ったのは5人だけだった。5人だけ。でもここにいる人はみんな、程度の差はあっても、死にかけている。

ERは、この病気の断面図だ。健康のままでいる健康な人。具合が悪くなって戻ってくる健康な人。安定している病気の人。危篤になる病気の人。みんなここにいる。正面玄関からとめどなく入ってくる。救急車で運ばれてくる。

スタッフはみんな疲れている。酸素を与えてみる。ここにいる人はみんな、酸素をもらう。酸素が必要だ。抗生物質を試してみる。抗ウイルス物質も試す。ヒドロキシクロロキンも試す。

今週は、ステロイドを使う。今週は、輸液を制限する。今週は、血液希釈薬を与えてみる。

どれか効いたか?誰か救っているか?それとも、このウイルスがすでに体内で決めた道を患者が辿る手伝いをしているだけか?避けられないものは、避けられないのか?

ときおり、傍観者みたいに感じることがある。結末はすでに書かれている脚本で、最前席で終わりへと向かう数々の場面を傍観しているような。

たくさんの死。たくさんの人が死んでいる。スタッフはみんな疲れている。私たちはみんな、疲れている。

でもどういうわけか、理由ははっきりしないが、ここ以外にいたい場所がない。

救急治療室(ER)を後にする。太陽が昇ってきた。暖かな日ざしを楽しみながら歩き回る。

静かだ。店は閉まっていて、通りには人がいなく、歩道はがらんとしている。平和に見える。錯覚だ。でもありがたく思う。

家へ帰る時間だ。充電する時間。疲れは永遠には続かない。

COVID-19も永遠には続かない。まだ戦える。

この記事は英語から翻訳・編集しました。 翻訳:五十川勇気 / 編集:BuzzFeed Japan