「自立したのに相談してごめんなさい」

「自立を応援してもらっていたのに…」

「だって、私は自立したんだから…」

そんな声を耳にして、高橋亜美さんは「自立」という言葉を使うことを止めようと心に決めた。

児童養護施設や里親など「社会的養護」と呼ばれる公的支援のもとで育った子どもたちは、基本的には18歳になると施設や里親家庭を離れて、自立することが求められる。なかには、何らかの事情で18歳を前に社会的養護の環境から離れることを余儀なくされる子どもがいる。

18歳前後の年齢で一人立ちをして生きていくことは容易ではない。ましてや社会的養護の環境で育った子どもは親の愛情を受けることなく、虐待を受けて育ったことによる愛着障害や発達障害、精神障害を抱える人が多い。

そうした若者に寄り添い、自立へ向けて伴走する仕組みが徐々に整備されつつあるが、不十分と言わざるを得ないのが現状だ。予算も十分に用意されていないために、なかには持ち出しで支え続ける支援者もいる。

児童養護施設や里親を離れた子ども、施設に入ることができない子どもを受け入れている自立援助ホームは全国に161カ所ある。これまで18歳までが対象だったが、現在では22歳まで対象を広げている。

高橋さんは強調する。

「18歳まで、20歳まで、22歳までとどれだけ支援する期間を伸ばしたところで、それは子ども・若者が必要としているものではありません。大切なのは期間を決めることではなく、困ったときに頼ることのできる人の顔を思い浮かべることができるかどうかです」

家族の関係に終わりがないように、支援にも明確な終わりはない。

大人になっても立ちはだかる生きづらさの壁

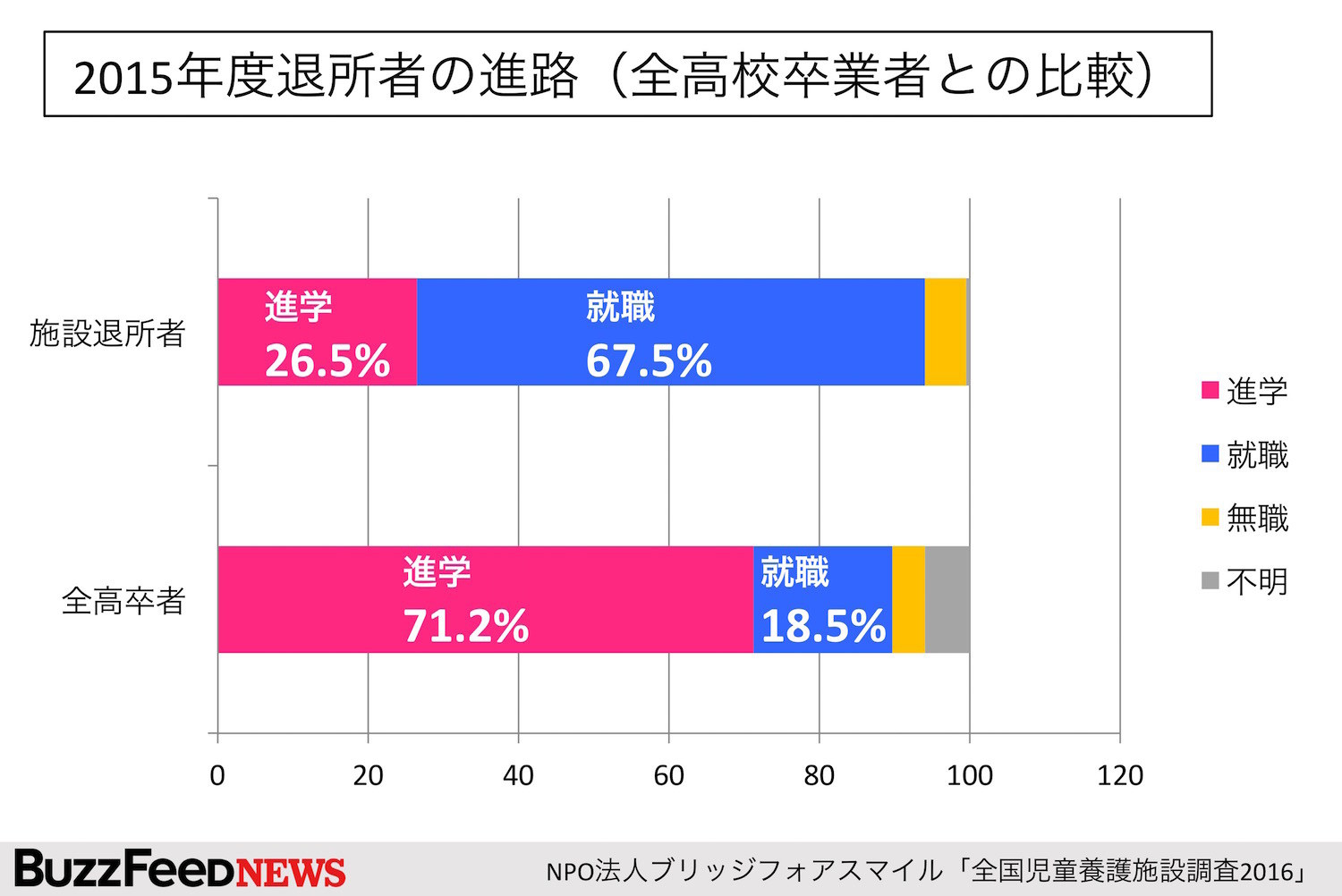

2016年度に文科省が発表した学校基本調査によると、日本の高校生の71.2%(過年度卒業者を含めると80.0%)が大学や短大、専門学校へと進学する。

しかし、児童養護施設出身の子どもの高校卒業後の進学率は26.5%。仮に進学したとしても、経済的・精神的な理由などで26.5%が中退することがNPO法人ブリッジフォアスマイルが実施した「全国児童養護施設調査2016」によって明らかになっている。就職を選んだ若者も48.7%が3年以内に退職しており、社会的養護で育った若者の自立は容易ではない。

そうした状況を変えようと、自立支援の取り組みが2004年からスタートしている。しかし、それらの主な対象となるのは高校卒業後に進学もしくは就職する若者たちだ。18歳未満で施設や里親のもとを離れた若者や一度進学や就職をしたものの挫折してしまった若者は、支援の網から抜け落ちてしまっている。

必要なものは金銭的支援、就労支援のような具体的な支援策だけではない。前述の通り、愛着障害や発達障害、精神障害を抱えた若者は一定期間伴走してくれる信頼できる大人を必要としている。

そんな制度のはざまで、誰からも支えてもらうことなく生きていくことを強いられている若者たちに、高橋さんはこれまで伴走してきた。

誰かを追い詰める自覚もなく、「頑張れ」と声をかけ続けた。

高橋さんは自立援助ホームで職員を9年勤めたのちに、自立援助ホームの母体法人である社会福祉法人子供の家の仲間たちと掛け合い、「ゆずりは」を立ち上げるに至った。児童養護施設や里親のもとを離れた後、就労や就学をはじめ様々な生活の悩みを抱える若者がこの「ゆずりは」を訪れる。

「自立援助ホームの職員だったころは、そこにいる子どもや若者がホームから巣立ったあとに自立できるようにしなきゃとばかり考えていました」

「しかし実際、自立援助ホームを出た若者のなかには仕事を解雇された人、過酷な労働環境で働かざるをえない人がいた。なかには性産業で働くしかない状況に追い詰められる人、さらにはそこで望まない妊娠をして、気付いたときには人工妊娠中絶が可能な時期を過ぎていて、産むしかないという人もいたんです」

「頑張れ、頑張れと声をかけてきていたけど、もしかしたら私は彼らを追い詰めてしまっていたのかもしれません」

自立という言葉を使うことや頑張れと声をかけること自体は否定しない。でも、その一言が相手にとってどれだけ重いものなのかに思いをはせる。様々な苦しい境遇を生きてきた相談者との出会いを重ねるごとに、自分の言葉がどのように受け止められるのか、自覚的になって伝え方を慎重に選ぶようになった。

「自立という言葉が一人歩きをして、相談しようとする人のストッパーになってしまうこともあると気付いたんです。自立という言葉の中には、誰かに甘えるという意味も含まれているんだよと伝えたくても、世間で語られている自立とは自分一人の足で立つことだというイメージはあまりにも大きくて……だから私自身、自立という言葉とは仲良くできないんですよね」

児童養護施設や里親のもとで育った人の多くが、これまで様々な形で傷つけられてきた経験を持っている。人を信じたいと思っていても信じることで苦しい思いをしてきただけに、安易な言葉に敏感に反応したり、傷ついたりすることもある

だから高橋さんは、とりあえず励ます、綺麗にまとめるといったことはしない。常に心がけているのは正直な気持ちを伝え合うことだという。

「安易に、大丈夫だよとは言いません。自分はこう思う、これはできると思う、でもやってみなきゃわからないよと正直に伝えた上で一緒にやろうって声をかけます。ダメだったら、次を考えればいいんです。相談してきてくれる人たちは大きな不安を抱えています。だからこそ、次があるってしっかり伝えたい」

相談者とするのは暗く、重い話ばかりではない。ときには笑いも。

相談者が直面している問題は、中絶するためのお金をどう工面するか、自傷行為が止まらなくてどうしたらいいかわからない、家賃が払えずネットカフェを転々としているといった深刻なものばかりだ。

「でもね、暗いことや重いことばっかりじゃないんです」

そうつぶやき、いつも相談者との会話で意識していることを教えてくれた。

この相談が終わったら一杯飲もう、焼肉を食べに行こう、ケーキを食べようと小さな楽しみを見出すことを大切にしている。病院の待合室で、電車の中で相談者と話をするとき、耳にするのはどんな辛い被害を受けてきたかという話ばかりではないと高橋さんは語る。

「もちろん、どれだけ大変だったか、こんな被害を受けてきたって話もしてくれます。でも、それだけじゃなくって、何があって生きてこれたか、何が支えになったのか、どんなときが楽しかったのかも教えてくれるんですよ」

「この前、しんどい状況のなかでも、この歌があったから生きてこれたって教えてもらってアニソンを聴かせてもらったんです。正直、私にはその歌の良さがすぐにはわからないんだけど(笑)。 でも、そうか、これを聴いて毎日生きてきたんだなって」

高橋さんは自立援助ホーム「あすなろ荘」で働いていたとき、一緒にご飯を作っていた入居者の女性が教えてくれたエピソードをいまでも覚えている。

その女性は母子家庭で育った。家には猫が一匹。貧しく、生活保護を受けてなんとか暮らす日々。母親は猫を溺愛しており、母子が何も食べていない状況でも猫の餌だけは欠かさなかった。

ある日、母親がその子に猫の餌を飼ってくるように言って、くしゃくしゃになった1000円札を渡した。お金を握りしめて買い物へ繰り出した彼女は、前の晩から何も口にしていなかった。

あまりの空腹に、思わずコンビニでおにぎりを購入。お釣りで猫の餌を買うつもりが、食べ始めると食欲が止まらない…結局お金はすべておにぎりに使ってしまった。

お金を使い果たし猫の餌を買えないと気付いたとき、思い浮かんだのは母親が悲しむ顔だった。猫の餌をなんとか手に入れようと、万引きに手を染めた。しかし、店員に捕まってしまう。そんな彼女を、母親は迎えにきてくれた。その帰り道、母親と手をつないで帰ったという。

彼女にとって、これが母親と手をつないだ最後の思い出だ。1年後、母親はこの世を去った。

「施設に入るときには児童相談所からそれぞれの子どもの情報が引き継がれます。どんな家族構成で、どんな虐待を受けてきたのかなどが書かれています。そこには当たり前ですが何一つ、お母さんとの幸せだったエピソードは書かれていません。こうした思い出を教えてもらうと、より一層その人のことを愛おしく思うんです」

あるとき、一人ひとりの大事な思い出を忘れていく自分に気付いたという高橋さん。それから彼女は詩という形で、彼らのエピソードを書き留めている。

人生の主体はあなた。今日も誰かに「幸せになってはいけない人なんていない」と伝え続ける。

目の前の人の幸せのため全力を尽くす。しかし、それは何もかも「やってあげる」こととイコールではない。まずは相談者自身がいまの状況を変えたいと思うところから、すべてははじまる。

「私の仕事は指導者でも教育者でもありません。あくまで伴走者。いつもは斜め後ろにいて一緒に考える。ときにはその人の隣で、ときには少しだけ前を歩きながらリードすることも。でも、主体は常に相談者自身。これはあなたの人生なんだから、って伝えるようにしています」

誰かの人生に伴走することは綺麗事ばかりではない。ときには辛辣な言葉を浴びせられることもある。「死ね」「ゆずりはを燃やしてやる」などと暴言を吐かれることも。そうした相談者とは、ぶつかることもいとわない。

「私はこの人たちは色々な辛い体験をしてきたから誰かに酷い言葉を浴びせるのは仕方ないんだとは思いません。耳触りのいいことだけを言うのが優しさではないですから」

「いくら辛い経験をしてきたとはいえ、その言葉や態度は私は傷つくよ嫌だよと伝えます。あなたの人生は、あなたがどうしたいかという思いからしか変えていけないよって」

支援は、「あなたは幸せになっていい」と伝えることからスタートすることが多い。幸せが何かわからない、幸せになる資格なんてないと感じている人、死ぬことができないから仕方なく生きてきたという人も少なくないからだ。

「幸せになってはいけない人なんていない。そして、いま苦しい状況にいるのは彼らだけのせいではない。これだけは断言できます」

40代になっても50代になっても、つまずく可能性は誰にだってある。しかし、施設から退所して時間が経てば経つほど、頼ることのできる顔見知りの職員は施設からいなくなる。支援に終わりがないことを、「ゆずりは」で受け入れてきた相談者が10代から60代までと幅広いことが物語る。

ゆずりはの運営費を行政からの補助金のみで賄うことはできていない。毎年、運営母体の法人からのサポートと、助成金の申請、ゆずりはを支援してくれる方々からの寄付金で活動を続けている。その反面、行政が設定する支援期間にとらわれることなく、相談に対応する対象者の幅を広げることもできた。

「いつまで支援を続けるのか、行政は明確に期限を設定します。でも、一人ひとり生きづらさを抱えるタイミングは違う」

「歳を重ねると、それだけ声を上げることも難しくなる。いまはもう虐待されていないので、と口にして相談することを躊躇する人もいました。相談するために扉を叩いてくれる人はまだごく一部だと思うんですよね」

開所からもうすぐ丸8年。なんとかつながり、伴走してきた相談者の数も増えてきた。いまでは、365日ほぼ毎日誰かからの相談を受け入れている状態だ。

たとえ相談者の人生が劇的に変わることはなくても、彼らが明日も生きていくために、高橋さんは今日も目の前の人の人生に伴走し続ける。

BuzzFeed Japanは、児童虐待や子どもの権利に関する記事に #ひとごとじゃない のハッシュタグをつけて、継続的に配信していきます。

クラウドファンディングを11月18日まで実施中

camp-fire.jp

高橋さんのように社会的養護を巣立った若者に伴走する支援者へのサポートし、制度を育てていくための首都圏若者サポートネットワークが発足。現在、クラウドファンディングを行っている。

アフターケア相談所「ゆずりは」

acyuzuriha.com

アフターケア相談所「ゆずりは」は東京都国分寺市にある。スタッフが相談者のもとへ足を運んで相談に対応している。何かあれば、まずは問い合わせから。