ある日、Facebookの投稿で知り合いの母親がALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断されていたと知った。その難病のことは、テレビやドラマで何となく知っていた。

時間が経てば経つほどに、自分一人の力でできないことが増えていく。今この瞬間できることが、明日も同じようにできるとは限らない。そんな母と生きる日々は一体どんなものなのだろう。

その人はまだ20代、きっと自分の人生を生きることだけでも精一杯なはずなのに。

その人、和田果樹さん(28)の母親は2016年の春にALSと診断された。当時、和田さんは大学院を卒業し、教育NPOに就職したばかり。想定外の知らせは、社会人としてのキャリアを歩み出した矢先に飛び込んできた。

ALSを発症すると徐々に身体中の筋肉が動かなくなっていく。発症後の進行スピードには個人差があるが、呼吸筋が麻痺することで自発呼吸が困難になる。そのため患者とその家族は気管を切開し、人工呼吸器を付けるかどうかという決断をどこかで迫られる。

特定疾患医療受給者証所持者数のデータによると、2014年の段階でALSを発症している人の数は全国に9950人。そのうち人工呼吸器を付けるのは3割ほどだ。人工呼吸器を使わない場合、発症から亡くなるまでの期間は2年〜5年と言われている。原因は不明、治療法も見つかってはいない。

当初、和田さんの母親も人工呼吸器をつけることを望んではいなかった。だが、人工呼吸器を付けて独居で暮らしている人がいることを知り、もう一度話し合うことを決めた。

「ALSになったら死ぬしかない、生きていたら幸せになれないって言う人もいるけど、それは違うやろって思ったんです。たしかに時間はかかるかもしれへんけど、それを諦めて死を選ぶっていうのはちょっと違う」

この決断をめぐっては兄弟の間でも意見が割れていた。兄は介護職に就いており、施設でALSの患者と出会ったことがあるという。

「身体も表情も動かないし、何を考えているのかもわからなかった。自分の母親もああなってしまうと考えると、怖い」「何より、母親や自分たち家族のこの先のことを考えると、簡単に賛成はできない」

兄は、母の病気が進行していく間も、誰よりも率先して母親の援助を行なっていた。優しい兄の言うことも、決して間違っているとは思わなかった。

「もうちょっと考えるわ。今は付けないと言ったけど、呼吸器を付けたいと言ったらごめんね」。母からはこんな言葉をかけられた。

母親の幸せを考えたとき、どちらが正解か。答えなど出るはずのない問いと向き合う時間が続いた。人工呼吸器を付けることを選んだ場合は介護の負担が重くなることもよくわかる。

現在では人工呼吸器を付けた場合でも、24時間、公的な介護制度を利用することで家族の支えなしに生活することも可能となっている。だが、「人工呼吸器を付けたら、家族が24時間看なくてはいけない」、「独居で暮らすなんて少数事例だし、絶対に無理です」といった医師からの説明を聞くたび、人工呼吸器を付けないという選択に天秤は傾いた。

心拍数が徐々に上昇し、母の呼吸は次第に弱くなっていく。決断の時が迫っていた。その選択は一人の人間の生死を決定的に左右する。

「負けてたまるか」そんな気持ちが湧いて出た。その時、和田さんを突き動かしたのは母が生きることを困難にする社会への怒りだった。

「本当にいいんですか?」

医師たちは気管を切開する直前まで、何度も確認をする。それでも、考えに考え、話し合いを重ね、悩んだ末に出した結論に迷いはなかった。

仕事を離れた日、「自分の人生がダメになる」と思った

人工呼吸器を付けたALS患者の家族という立場に立って初めて気付いたことがある。それは、いかに「支えるべきは家族」という価値観が社会を覆っているかということだ。

総務省が発表している「平成29年 就業構造基本調査」によると2016年10月〜2017年9月の1年間で介護離職をした人の数は全国で約9万9000人(うち女性が7万5100人)。

大和総研の調査では、以前は非正規労働者に多く見られた介護離職が近年、正規労働者にまで拡大している点も指摘されている。介護離職の問題は様々な場面で指摘されているものの、今も身近な誰かの介護や看護が必要となった時に仕事を手放さざるを得ない人がいる。

「ご家族の方とよく話し合って、家族で協力しあって支えてあげてください」

「人工呼吸器を付けたってことは、仕事を続けることは難しいでしょ?」

「果樹ちゃんは、お母さんを支えて大変やなあ」

医療や介護の現場、そして職場で、さらには母親の友人たちから声をかけられるたびに、母親を支えるのは娘である自分なのだという無言の圧力を感じた。そうした言葉をかける人々の多くに悪気はないのだと知っていても、少しずつ追い詰められ、気持ちは滅入る。

「そこまで断定的な口調ではないけど、うっすらみんなの頭の中で家族が支えるべきだっていう価値観があるんやなあって思ったんです。それは子どもは母親のもとで育つべきだっていうのと同じような感覚で」

母親が人工呼吸器を付けたことで、和田さん自身も職場を休職した。働いていた岩手県大槌町を後にし、生まれ育った兵庫県神戸市へ帰ったのは2017年11月のことだった。

「やっぱり、どんな人でも、どれだけ働くことがしんどくても、誰かとつながって人の役に立てたら生きがいを感じられる。もう大槌へ戻ることができないかもしれないという話を当時の上司と話したとき、私はこのまま社会から孤立して生きていくんだろうかと、ふと頭をよぎったんです」

和田さんは自分のことを「感情の起伏の少ない人間」と表現する。インタビュー中、母親の病気のことや当時の自分の気持ちを語る口調もどこか常に淡々としている。

それでも、仕事を離れることが決まった日だけは涙が止まらなかった。

「母親のことは大事。だけど、母親のためだけに生きることは決して母親のためにも、自分のためにもならないんじゃないかな」

「自分の不摂生のせいで病気になった訳ではないから、母親は悪くない。もちろん私も何も悪くないし。だから、なんでだろう?って。すごく悲しくて…」

そう語る口調が、その日初めてほんの少し乱れたように感じた。

「仕事を失うってことは収入源を失うということだけではない。もっといろんなものを失うんです。介護があるから仕事してへんのに、仕事してへんなら介護せえとかって言われる未来が見えた気がした」

「しかも、この介護の日々はいつ終わるのかなんてわからない。仮に母親が20年生きることができたとして、その時に自分は50歳近く。もう無理、無理だって絶望した。このままじゃ、自分の人生がダメになるって」

誰かと関わることから逃げられない「しんどさ」

一度はどん底に落ちた。それでも前に進むために、仕事を続けるためにできることはやってみようと気持ちを切り替えるしかなかったと語る。たとえ不本意な形で休職をしても、仕事が好きだった。

母親が難病になったことは職場の上司や管理職に以前から伝えていた。職場の理解もあり、結果的には徐々に復職していくことを認めてもらうことができた。リモートで仕事をすることも受け入れてくれており、こうした職場の柔軟な対応には今でも感謝していると明かす。

こうして、復職することへの道筋を確保した上で、次に足を運んだのは行政の窓口。和田さんが復職を望んでいることも考慮し、当初支給された介護時間は月300時間。翌月には2倍に増え、現在では月678時間を支給してもらっている。

ALS患者そしてその家族が使うことのできる仕組みには様々なものがある。だが、どれだけの情報を医療機関や介護プランを作成するケアマネージャーから得ることができるかは、担当者の知識や経験に左右されてしまうのが現状だ。

和田さんの場合、復職するために自力で制度や支援策を調べ上げ、自分や家族が24時間つきっきりで介護しなくても問題のない体制をなんとか整えた。通常の訪問介護と併せて重度の肢体不自由者をはじめとする長時間介護が必要な人のための国の自立支援制度「重度訪問介護制度」を使用することで、働き続けることも可能となっている。

人はひとりでは生きられない。そんなことは頭ではわかっている。でも、どこかでそんな言葉は綺麗事だと感じてしまう。だが、目の前にあるのは自分の人生と母の人生の両方を成り立たせるために常に誰かの力を借りなくてはいけない現実だ。

神戸の実家に常に第三者がいるという状況に慣れるためには、時間が必要だったと振り返る。正確に言えば、未だに期待されている役割を全うすることに疲れてしまう瞬間は今もある。

「最低限の生活を成り立たせるためには、まずは母が私以外の誰かを頼れる仕組みが必要で、その人たちの調整を私がする必要がある。この構造そのものが母にとっては不本意なもの。母だって私に負担をかけたいわけではない。でも、自分では上手く伝えられないし、周りの人もわかってくれないから私に頼るしかない」

「あの人のケアが嫌だとか、ちょっとコミュニケーションのしづらさを感じるとか、そういうストレスを母も感じていて。そうした一種のクレームを家族である私が代わりに伝えなくてはいけない瞬間がある。ヘルパーさんたちも一生懸命やってくれているのはわかっているからこそ、一番しんどい。その人たちがいないと、私も母も生活が成り立たなくなるから…」

ここまで語ると、ようやく目の前に置いてあるコーヒーに手をつけた。そのコーヒーはすでに冷めている。一呼吸おいて、ゆっくりつぶやく。

「この状況から逃げられなかった。逃げられないから、今はちょっとずつ、色々な人にお願いできることをお願いして…お願いしまくっていますね」

「最初はどうなることかと思ったけど、行ったり来たりを繰り返して少しずつ状況は良くなっています」

何よりも辛いのは、母の表情が失われていく過程を見ること

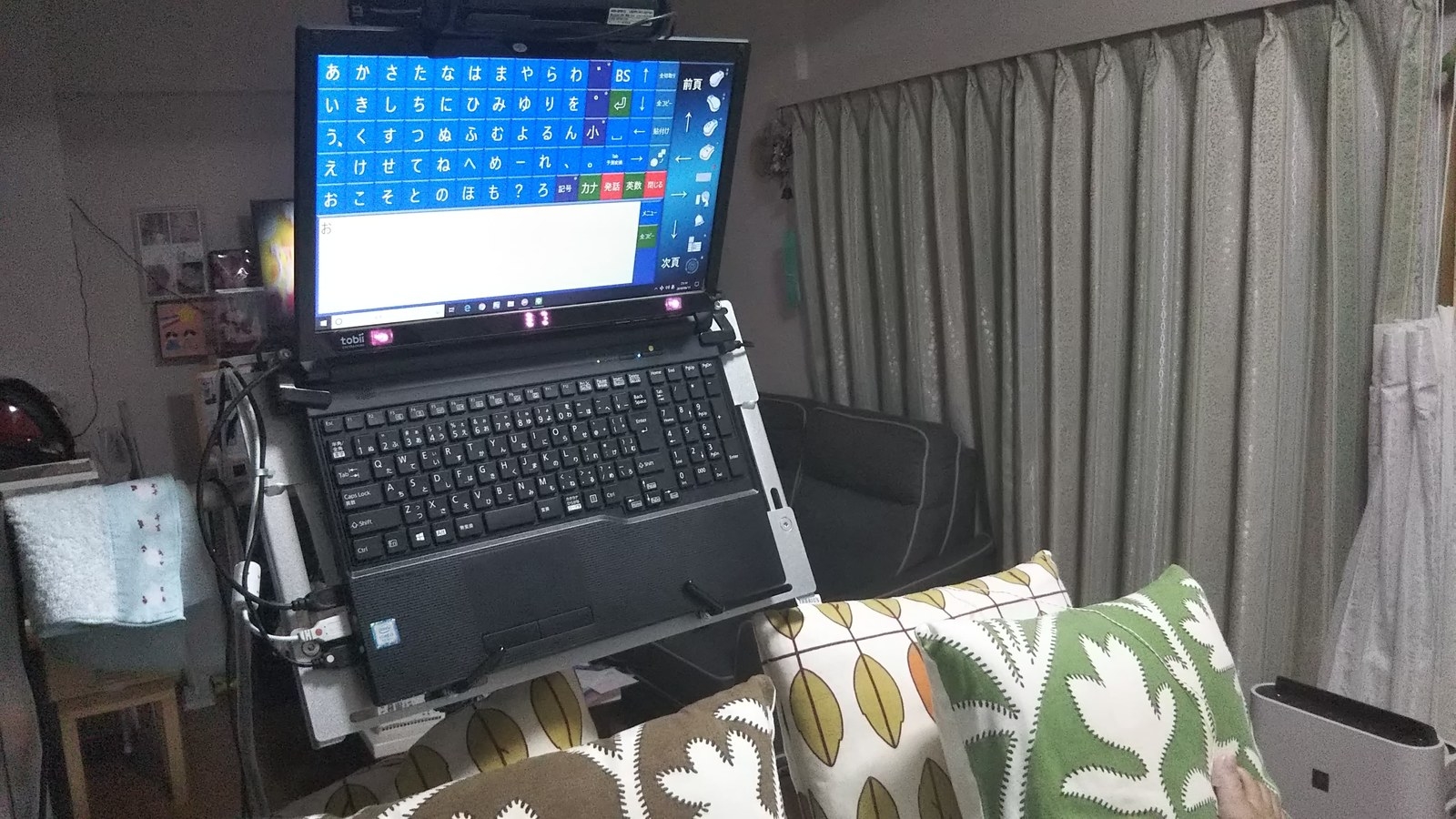

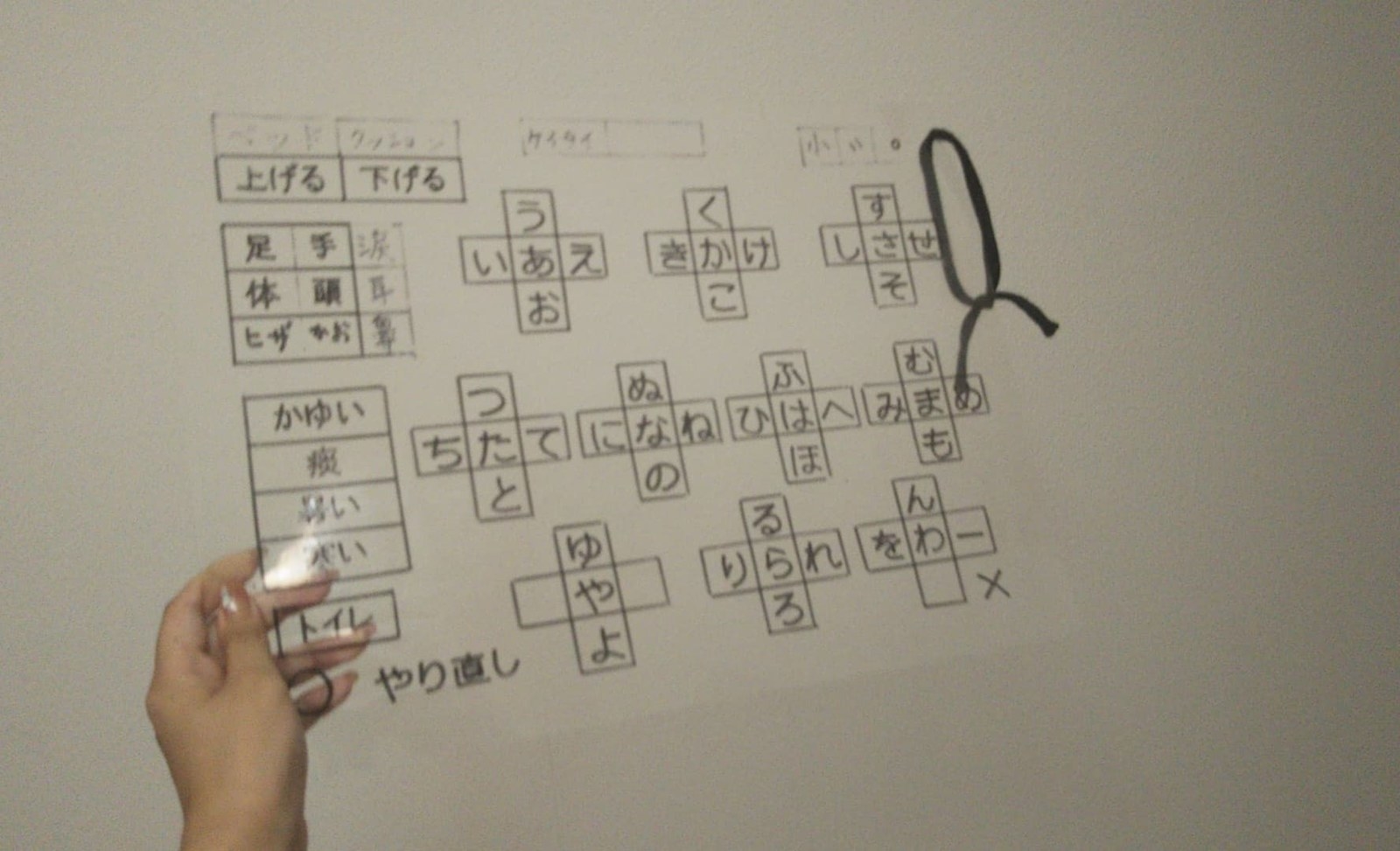

和田さんの母親が現在、動かすことができるのは両足の親指と顔の表情のみ。現在は、足の指にスイッチを装着し、主に意思伝達装置を使って意思表示を行っている。

病気が進行していく中で、母親の表情が失われていくことが何よりも辛い。現在は辛うじて表情を読み取ることはできる。だが、それも少しずつ鈍くなっていく。

「やっぱりね、表情豊かな人だったので、笑いたいときに笑顔になれないのはかわいそう。失われていく過程を見るのが辛いですね」

つい先日、思わぬ形で母親の本音を知った。それは将来、福祉コースに進もうとしている高校生が家を訪れて母親へインタビューをしたときのことだ。

「どうやって死んだら楽か考えている」

意思伝達をするためのアクリルボードを通じて突きつけられた母の「声」。まさか、そんな一言が飛び出すとは思ってもいなかった。

「その子が『普段どんなことを考えているんですか?』って聞いて、その時に。え、そんなこと考えてたんやってびっくりした。ショックやった」

思い返せば、人工呼吸器を付けてから、ALSという病気とどう向き合うかといった話をする機会は減っていた。この一言の裏には、きっと計り知れない不安や悲しみがあるのだろうと思いを巡らせる。

だが、その一言の真意を問うことや、病気に伴う辛さやしんどさを聞くことは今もできずにいる。

一緒に背負ってあげることができないのは申し訳ない。しかし、弱いところを子どもに見せたい親なんていないのではと思う。娘である自分に依存しないようにすることが、母親にとってもいいのではないか。迷いはあるが、今はひとまず自分が元気に充実した毎日を過ごしているところを、できるだけ見せてあげたいと考えている。

少なくとも和田さん自身は、母と生活する日々に絶望することはないと明かす。

「ALSになったら失っていくことしかない。それは確かにその通り。でも、絶望してしまう方向に振り切れるのはなんか違うのかなって思ってて。もしかしたら治療薬が開発されるかもしれないという希望もあるし、病気が治らなくたって幸せに暮らすことはできるかもしれないっていう希望もある」

いつも右腕に付けているのは水色のリストバンド、これもまた1つの希望の印になっている。このリストバンドは、ALSの治療法を見つけるための研究開発費を集める「せりか基金」が販売しているチャリティグッズだ。

「この先どうなるかは全然見えない。見えないけど、それって母親がALSになっていなくても一緒ですよね。母が病気になってから、そんな風に考えを切り替えできるようになった」

いつか、そう遠くない日に母は表情を失う。もしも眼球を動かすことすらできなくなるTLS(Totally Locked-in State:完全閉じ込め状態)になれば、いま何を思っているのか、何を考えているのかを理解することすら難しい。

だが、胸の内にあるのは悲しみだけではない。

「なぜ、それほどまでに前向きでいることができるのか?」、素朴な疑問をぶつけると、返ってきた答えはとてもシンプルなものだった。

「あれだけ困ってたのに、いまは助けてくれる人たちがたくさんいる。だから、なんとかなるから大丈夫って思うんです」

「辛いこともあるけど、母が病気にならなければ得られなかったこともたくさんある。そういう意味でも、母にはとても感謝しているんです。だから、前向きでいられます」