自分たちの優越を説き、他派を激しく攻撃することで人気を集めた政治家がいた。

ある青年は、その演説を繰り返し聞き、思うに任せない暮らしの不満を募らせていた。妻は妊娠中。自動車修理の仕事は繁盛とは言いがたい。物価は上がる。生活は楽ではない。

ある日、青年の暮らすつつましいアパートの近所で、工事が始まった。不法就労の難民が現場監督を務めていた。

監督に水が掛かったという小さなトラブルが、やがて二人の手を離れ、暴走を始める。

SNSで話が出回り、何者かがヘイト落書きをする。テレビなどのメディアが好き勝手な報道を始め、さらに騒ぎを大きくする。

「申し訳ない」の一言さえあればどこかで収まったはずのいざこざは、刑事事件として立件され、やがて国家元首まで仲裁に乗り出す、国を二分する大騒動となったーー。

「遠い国の話」ではない

これは日本で起きた話ではない。

中東のレバノンで制作された映画「判決、ふたつの希望」(ジアド・ドゥエイリ監督)のあらすじだ。2017年のベネチア国際映画祭で最優秀男優賞を受賞。アカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされた。いずれもレバノン史上初の快挙だ。

レバノンで記録的なヒットとなり、上映された各国で大きな注目を集めたこの作品が、8月31日から日本でも公開された。

だが、決して遠い国の物語ではない。この映画のような出来事が、いつ日本で起きてもおかしくない。そう感じるのは、筆者だけではないはずだ。

なぜか。

そのキーワードは「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」。SNSの発達により、日本や欧米で今、問題となっている現象だ。

SNSを通じて同じ意見の人々とつながり、似たような見方ばかりが増幅されてゆくのが「エコーチェンバー」。「フィルターバブル」は、検索エンジンのアルゴリズムなどにより、見たくない情報が遮断されていくことを意味する。

レバノンには、ネットが発達する数十年前から、この二つと同じような状況が存在していた。行き着いた先は、戦争だった。

エコーチェンバーの行き着いた先

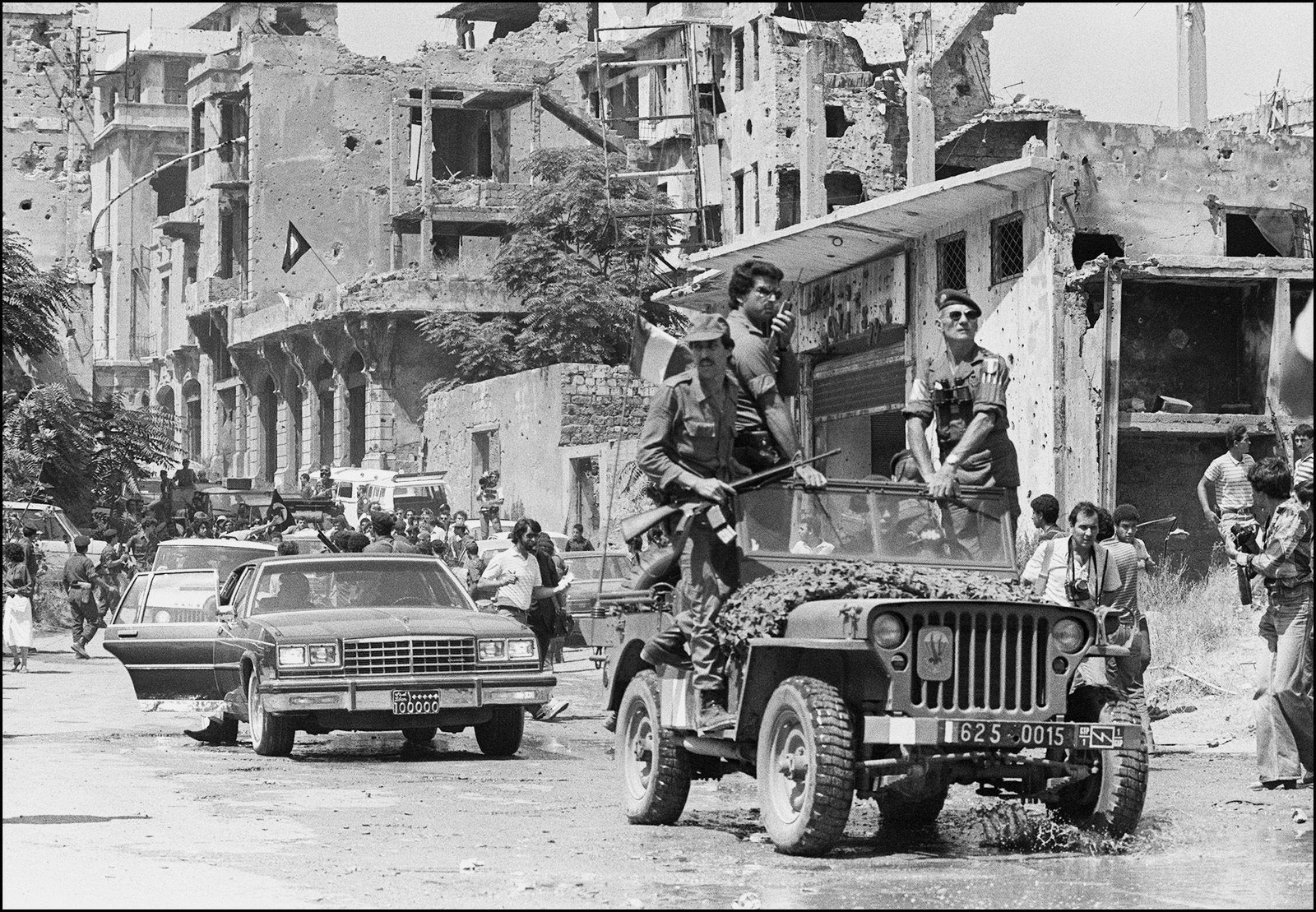

レバノンはかつて、中東の金融・経済の中心地だった。首都ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれ、メーカーや商社など多くの日本人駐在員が暮らした。だが、1975年に内戦が勃発。1990年まで国土をずたずたにした。

平和は回復したものの、中東の商都の地位はドバイに奪われたままだ。

この分断と内戦が、映画の背景に深く横たわっている。

政治とメディアがつくったエコーチェンバー

なぜレバノンにはネット時代以前からエコーチェンバーがあったのか。その理由は、政治や宗教とメディアが密接に絡みあう社会構造にある。

日本では、全国紙・地方紙やテレビなど一般の報道機関は、特定の政党や宗教からは独立した立場を取る。何か対立が起きれば、双方の言い分を取材するのが基本だ。メディアごとにスタンスの違いはあるものの、いずれも「不偏不党」を掲げている。

一方、レバノンでは多くのメディアが特定の政党や宗派、資金力や政治力を持つ実力者らと結び付いており、メディアは日本的な意味での「中立」ではない。レバノンの「報道の自由」とは、「言いっぱなしの自由」だ。

そこで報じられるニュースは母体とする組織の価値観に沿って編集され、その価値観を好む視聴者や読者に届けられる。

ニュースのどこまでが事実関係で、どこまでが「意見」や「見方」なのかを切り分けるのは難しい。他派を攻撃するために針小棒大に伝えることや、フェイクニュースも、以前から横行していた。

例えば、レバノンの人口の3〜4割を占めるのは、イスラム教シーア派。ヒズボラというシーア派の政党を支持する人であれば、「マナール」というヒズボラが運営するテレビ局でニュースを見る。

マナールは領土やパレスチナ問題を巡りレバノンと対立するイスラエルだけでなく、イランと対立する米国やサウジアラビアについても批判的に報じる。

イスラム教徒でもスンニ派ならば、多くの人が選ぶのは、ハリリ首相一族が経営するフューチャーTVだ。イランとヒズボラに厳しく、ハリリ氏のスンニ派政党や、その背後にいるサウジアラビアなどの立場を代弁する。

一方、LBCはレバノンのマロン派キリスト教徒右派の民兵組織・レバノン軍団が設立したテレビ局を源流に持つ。

レバノンの4割はキリスト教徒。イスラム教徒に比べて宗教的な制約が少ないこともあり、今のLBCはエンタメ色が強く、衛星放送などを通じアラブ圏全般で人気を集める。

映画の主人公の一人トニーは、このレバノン軍団(LF)の支持者だ。

レバノン軍団は1970年代から80年代にかけて、レバノンでキリスト教優位な国家の樹立を目指してイスラエルと組み、イスラム教徒やパレスチナ難民と激しく対立した。

トニーが演説を聴き続ける政治家バシール・ジュマイエルは、このLFの指導者。1982年に暗殺されたが、敵味方を分け、敵を激しく攻撃する強硬姿勢が、キリスト教徒の一部で今も「伝説の英雄」とあがめられている。ジアド・ドゥエイリ監督が「過去にとらわれて生きる男」と語るトニーも、その一人だ。

なおLFは、対立するパレスチナ人組織がジュマイエルを暗殺したと見て、報復としてパレスチナ難民キャンプを襲撃。最大で3500人ともいわれるパレスチナ人を虐殺した。

このためヤセルらパレスチナ難民は、今もLFに対して被害者意識を持っている。

このように、人々は、自派に近い立場のメディアで情報を集め、周囲の親しい人と語り合う。他派の人と、政治や宗教で踏み込んだ話をすることはあまりない。相互理解は得にくいからだ。メディアは「敵」と「味方」を峻別して報じる。

こうしてエコーチェンバーとフィルターバブルはレバノン社会の「宿痾」として、以前から存在しつづけ、人々を分断してきたのだ。

キリスト教徒のトニーと、パレスチナ難民のヤセルのほんの小さな行き違いにSNSやメディアが乗っかり、暴走を始めた理由も、ここにある。

もし、日本でフィルターバブルとエコーチェンバーが強まれば、映画の中のような状況が起きることも否定できない。以前レバノンで新聞社の特派員として取材を続けてきた筆者は危惧している。

タランティーノ門下が描く普遍的でスリリングな法廷ドラマ

こう書くと、まるで中東の歴史を知らなければ楽しめない映画のように感じるかもしれない。そうではない。

何度もどんでん返しが起きる、最後まで目が離せないエンターテインメント性の高い作品に仕上がっており、予備知識が無くても十分に楽しめる。

ジアド・ドゥエイリ監督はBuzzFeed Newsに「どこにも起きうる普遍的な人間ドラマとして、私はこの作品をつくった。複雑な予備知識は不要だ」と言い切る。

テーマは「和解」

ドゥエイリ監督はベイルート出身。

内戦下で少年時代を過ごし、米国に渡って映画を学んだ。クエンティン・タランティーノ監督の下で「レザボア・ドッグス」や「ジャッキー・ブラウン」などでアシスタント・カメラマンを務め、注目を集めるようになった。

1998年にレバノン内戦下の少年少女を描いた「ウエスト・ベイルート」でデビュー。この作品で、カンヌ国際映画祭の独立部門でフランソワ・シャレ賞を受賞した。

「これは法廷ドラマであり、エンターテインメントであり、和解とは何かについて考える映画だ」と語る。

映画の中で、争いに傷ついた二人は和解の道を探り始める。

複雑な状況のなかで、それは可能なのか。その過程で、トニーとヤセルがそれぞれ、自分の中で抱え込んでいた深い心の傷も、次第に明らかになっていく。

二人は最後、どこに向かうのか。

なお、ドゥエイリ監督は宮崎駿作品をはじめとする日本映画のファンでもある。「『もののけ姫』を娘と50回は見た。もしもあの映画がつくられたあとに娘が生まれていたら、『エボシ』と名付けていたかもしれない」と笑った。