宮崎県の片田舎に住む、1928年生まれの祖母と、1990年生まれの孫。二人の日々を切り取った写真がある。

祖母は孫の大輝さんを愛し、大輝さんは祖母を支えた。七五三も、小学校の入学式も、運動会も、二人は一緒だった。ほとんど、二人で生きてきた。

「僕はばあちゃんの愛情を浴びるよう育ったから、ばあちゃんが死ぬまで僕が面倒見るのは当たり前だと思っている」。

そう話し、大学で看護を学んでいた大輝さん。だけどある日、彼は死を選んだ。23歳。今も理由は分からない。祖母はその翌年、後を追うようにこの世を去った。

同じく孫の一人で、大輝さんのいとこだった写真家・吉田亮人さんは、そんな二人の姿を撮り続けてきた。撮影を始めてから6年。今作、「Falling Leaves」をKYOTOGRAPHIE(5月14日まで開催)で展示した。

ひと晩で「写真家」に

写真は趣味程度。元々は教師だったが、同じく教師の妻から「あんた、写真家になりいや」と言われ、写真家に。子どもに"人生を切り開いていく"姿勢を見せる。それが親の務めだと思った。

最初は何をどう撮るのかぼんやりしていたが、撮り続けて、やがて何を撮りたいのか見えてきた。ファインダーの向こう側には、いつも人がいた。

写真家としての活動を続けながらも、大輝さんとは連絡を取り合っていた。大輝さんは吉田さんを兄のように慕い、祖母は仲の良い二人を、愛情を込めて「ナンバー・ワンとナンバー・ツー」と呼んだ。

吉田さんは二人を訪ねた際、「祖母のことが大好きだったし、撮ってあげよう」という気持ちで、何気なくカメラを構えた。

帰宅後、写真を見て、あれっと思った。「なんかこの二人、不思議やなあ……」。

「写真ってやっぱり、今まで見慣れたものを、改めて客観的に見るフィルターというか、視点みたいなの与えてくれる力があると思っていて。まさにその感覚があったんですよ」。

それから定期的に通い、撮り始めた。すると、知っているようで知らなかったことが見えてきた。

知らなかった二人の日常

祖母をお風呂に入れる。祖母の薬を受け取りに病院に行く。祖母の手を引いて買い物に行く。知らなかった二人の姿だった。

幸せそうな祖母の姿を、死ぬまで撮り続けようと思った。ともに生きる大輝さんと一緒に。「祖母の死を、彼はどう乗り越えて生きていくのか。そこまで追って、作品にしたいなあと」。

2011年から14年まで、3ヶ月に一度は通った。帰る度に祖母は嬉しそうな顔を見せた。「ナンバー・ワンとナンバー・ツー」が揃う、その喜びは大きかった。

お風呂のシーンを撮っていいか聞くと、祖母は「こんなばあさんのヌードを撮って、誰が見るんや」と言いながらも、全て見せてくれた。

「ありとあらゆるところを見せてくれたし。大輝も、僕のことをほんとの兄と思ってくれてた。かっこつけたりもなかった」と吉田さんは言う。これは自分にしか撮れない写真だ、と。

それから二人の会話や過去の歩みを記録に残したり、エッセイを書いたりした。ある雑誌からは連載の申し出も受けた。

この作品は、祖母の死という、そう遠くない出来事で終わりを迎えるはずだった。そう思っていたが、突然、大輝さんが姿を消した。

前触れはなかった。

失踪した2014年のお正月には、将来の話をした。「保健師に興味があるんや」「看護師になってからでも?」「まずは経験を積んで……」。

それが最後の会話だった。

2月末、祖母の家に行くと、祖母がぼんやり窓辺を見ていた。「あれ、帰ってこんとよねえ。バイクで行ったきり、帰ってこんわあ」。

電話もつながらない。メールも返ってこない。友人に連絡をしても「え、いなくなったんですか?」。手がかりはなかった。

どこかで住み込みのバイトでもしてるんちゃうかなあ……そう思っていた。

そのまま1年ほど経ち、電話が鳴った。母からだった。「大輝が見つかった!」。え、どういうこと? しばらく沈黙があり、震える声でこう続けた。「大輝、駄目やったとよぉ……!」

頭が真っ白になった。

急いで宮崎に帰ると、祖母は腑抜けたような状態だった。それから死ぬまで、「生きてる意味がない」とこぼし続けた。

失踪して見つかるまでの1年間。祖母はずっと待ち続けた。そして翌年、息を引き取った。

世に出すことへの葛藤

これを世に出していいのか、葛藤はあった。周囲の反対もあった。「これは正しいことなのか。もしかしたらとんでもない、死者を冒涜することをやってるのかもしれない」。

それでも、大輝さんのことは頭から離れなかった。彼はなんのために生まれたのか? なんのために生きたのか?

吉田さんは、作品を発表することを決意した。

「僕はたまたま写真を撮っていたから。彼の存在をしっかり、この世に残す役割があると思った」。どんな批判を受けようとも、作品にするんだ。写真と向き合うことを決めた。

「でも、写真と向き合っていく中で、苦しくなってきたんですよ。もう、苦痛で苦痛で……」。うつむきがちに、吉田さんは振り返る。

大輝は、本当に撮られることを喜んでいたのか。許可はとった、笑顔だった。だけどその心中は、今となっては分からない。

「あのときは結構辛くて……でも、そのときに写真家として、被写体に向き合う覚悟に気付かされた。誰を撮るにしても、腹をくくって向き合わないと作品は作れない、って」

作品のタタキとなるダミーブックを何度も作り、構成を練り直した。そしてKYOTOGRAPHIEを迎えた。

日本人だけでなく、外国人からも反響があった。「この作品を作ってくれてありがとう」と言われた。嬉しかった。いなくなった二人が、展示で蘇ったような気がした。

「彼の存在が肯定されたような気持ちになって……なんか、良かったなあって」。なんだろうなあと、目をつむって考える。「弔いにもなったんじゃないかなあ」。

「多くの人が、涙を流して見てくれる。全く知らない人が、あんな風に泣いてくれる。それが、彼らの心を癒やしてくれてるのかなあって思って」

「結末は悲しいけれども……悲しい物語だけど。何かあたたかいものを感じるとか、限られた時間をどう生きる、誰とどう過ごすのかとか。考えさせられたって言ってくれる人がいた」。

忘れてほしくないと思ったと、吉田さんは言う。こんな人が生きていた、と。「人って忘れていくじゃないですか。写真は、時間を切り取って定着させて、残せる。それが、写真の最も強い力だと思うんです」

大輝さんが最後に残した言葉

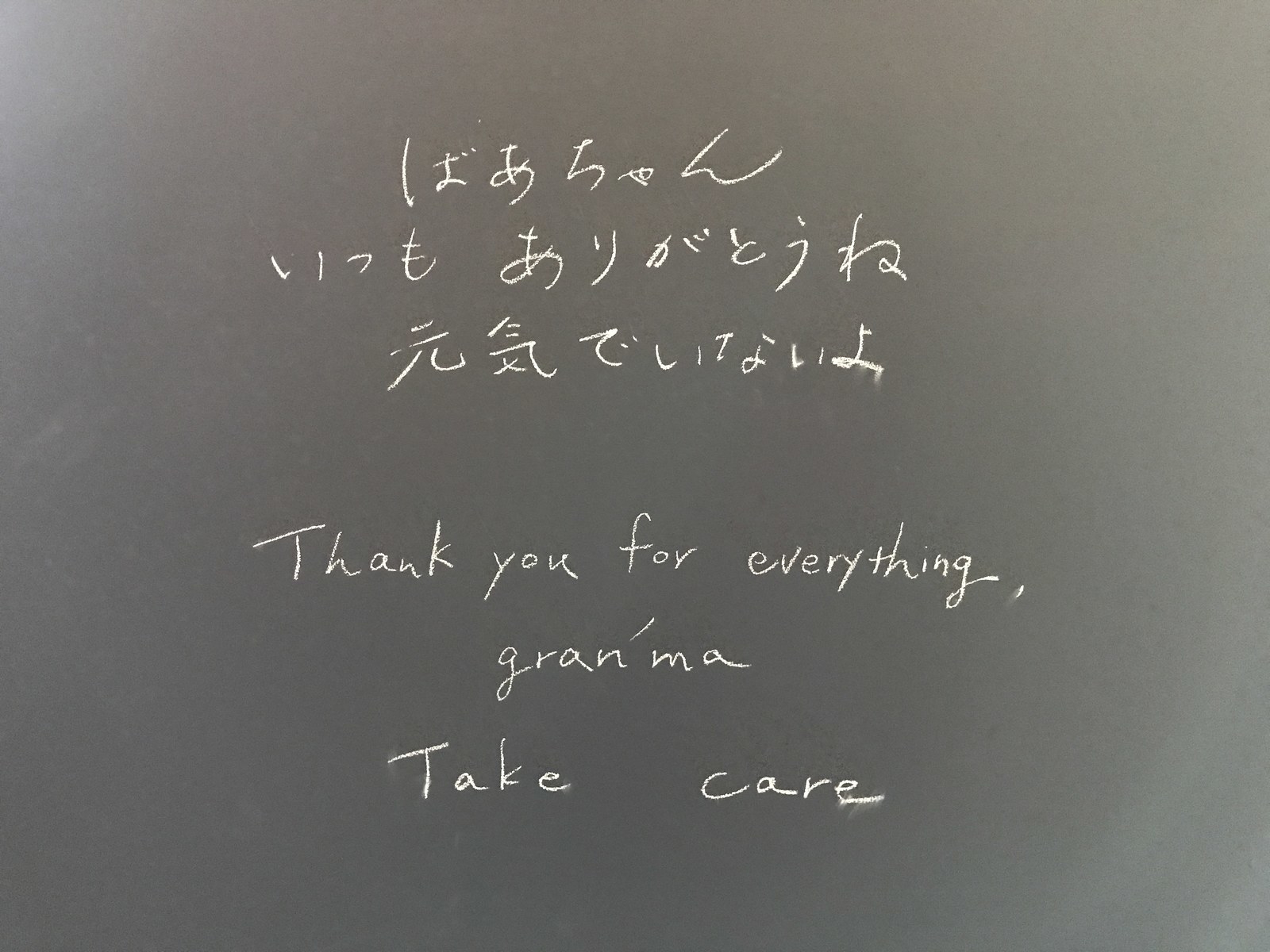

展示は、次の言葉で締めくくられる。大輝さんが、祖母に最後に残した言葉だ。

「ばあちゃん いつもありがとうね 元気でいないよ」

これが最後の言葉だったらしいんですよ、吉田さんはそう話す。

この物語は、悲劇的な終わりを迎えた。それでも、何か見てくれた人の心に残るなら。

「僕自身、一番興味があることは、『有限の時間の中で生きるって、どういうことなんだろう』ってとこなんです」。

「介護問題とか、高齢社会とかではなくて。『お前はどう生きるんだ』っていうのを自分も考えたいし、この作品を通じて、自分はどう生きていこうっていうのを、考えてもらえたらなあ」

もしあなたが、何かに困り悩んでいたら、以下のリンク先で様々な相談先を紹介しています。

特定NPO法人「自殺対策支援センター ライフリンク」あなたにおすすめ

・「17歳でタワーマンションを買ってもらった」 月100万円を手にする“パパ活”の実態に迫る