世田谷一家殺人事件で妹一家4人を失い、その後、犯罪被害者だけでなく、病気、震災、事故など様々な遺族とつながってグリーフケア(悲嘆のケア)について考え続けている入江杏さん(61)。

前回は、傷ついた者が沈黙するのは、スティグマ(負の烙印)を刻まれているからだと入江さんが思い至るまでを紹介した。

それでは入江さんが回復に向かい、自身の体験を語り始めたきっかけは何だったのだろうか?

そして、自分の言葉で語り直す物語は何をもたらすのだろうか?

生きる方向へ向かわせてくれた1枚の絵

入江さんは講演で必ず話すことがある。

事件で亡くなった妹の長女、にいなちゃんが遺した1枚の絵のことだ。モンゴルの民話『スーホの白い馬』の一場面を描いている絵。2001年1月の葬儀の後、学校に挨拶に行った時、担任の教師が「事件の1ヶ月前に描いたものなんですよ」と手渡してくれた。

「しばらくは見ることも辛くてしまっておいたのです。なぜ私でなく妹だったのか、なぜ私は生き残ってしまったのか。夫や息子は『ママは悪くない』と抱きしめてくれるのに、サバイバーズギルト(生き残った人が抱く罪悪感)に苦しんでいました」

事件から4ヶ月後の4月30日、にいなちゃんの誕生日に『スーホの白い馬』の絵本を改めてゆっくり読んだ。

可愛がっていた白い馬が殺され、悲しみにくれる主人公の夢の中で亡き愛馬が「私の体を楽器に」と語りかける。モンゴルの伝統楽器「馬頭琴」が生まれた伝説となっている。

「なぜこんな悲しいお話を子供に読ませたのだろう」

そう考えながら、にいなちゃんの遺した絵を額装しようと取り出して見た時、入江さんはハッとした。

白い仔馬を抱えた主人公の羊飼いスーホのそばに、物語には出てこない小さな羊飼いの女の子がいる。

「ドキッとしました。頭に黄色いバンダナをつけたその女の子は、被害を知る前日の30日に、大掃除をするためにバンダナを頭に巻いていたにいなちゃんそのものだったからです。それが最後に見た姿でした」

にいなちゃんの笑顔が蘇り、事件後、日々の生活にも現実感を失っていた入江さんの今を支えてくれる夫や息子の存在が確かに感じられた。この人たちのためにも生きなくてはと強い思いが湧き上がった。

「今が戻ってきた瞬間でした。止まっていた私の時間がそこから動き始めました。私が本来の健やかさを取り戻すきっかけになったのがこの絵だったのです」

物語を紡ぎ、亡き人と出会い直す

悲嘆にくれた主人公が、愛する者の遺志で作った楽器の音色が多くの人の心を慰めたーー。そんな物語の絵をにいなちゃんが遺してくれたことが、入江さんの行き先を照らしてくれた。

思えば、妹一家と過ごした日々は楽しいことがたくさんあった。輝くような喜びもたくさん受け取った。

「かわいそうな犯罪被害者という枠で語られてしまうことが多いのですが、妹一家の人生は輝いていたし、私たちは一緒に素晴らしい時間を過ごした。悲しさや傷つきがひどくて、そんな物語が見えなくなっていたんです。だから、自分自身の言葉で紡ぎたいと思いました」

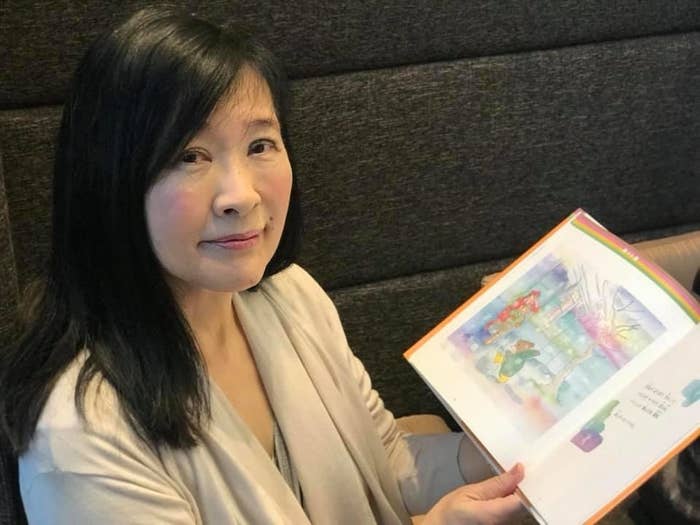

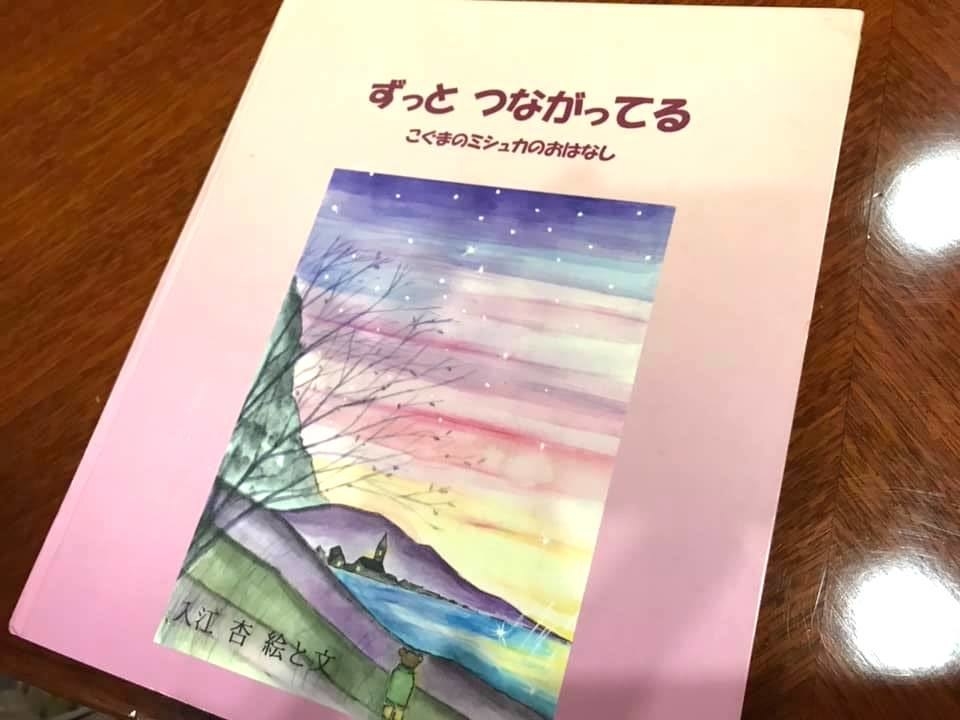

そんな思い出を入江さんは4人が大事にしていたこぐまのぬいぐるみ「ミシュカ」の物語にし、手作りの絵本にまとめた。

4人の一家と仲良く暮らしていたこぐまのミシュカがある日、突然、家族がいなくなって悲しみにくれる。

ところが、冬のある日、霜柱を踏むと足元から懐かしい声が聞こえてくる。

そして遠く離れていてもずっとつながっていることに気づいたミシュカが、生きる力を取り戻して物語は終わる。

霜柱のエピソードは入江さんがにいなちゃんや礼君と霜柱を踏んだ時の思い出をモチーフにした。愛する人を失ったミシュカに自分を重ね合わせ、心の中で4人は生き続けるのだという物語を書くことができた。

絵本から生まれた「入江杏」

物語を紡ぐために過去と向き合うのは苦しい作業でもある。しかし、命日に毎年花をたむけてくれるにいなちゃんの同級生や母親たちのためにも、小学校の卒業式までに作りあげたかった。

「私はこれはグリーフワーク(悲嘆を癒す作業)だと思いました。亡き人の助けを借りなくてはいけませんでしたが、亡き人が生きた姿の中に私の今を変えるヒントがある。警察の質問に答える形ではなく、悼む気持ちで紡ぎ直すことで、亡き人との出会い直しができたのだと思います」

「それは自分のための作業でもありましたが、自分のためだけではできなかった。思春期であんな事件に遭ってしまった息子のためでもありましたし、にいなちゃんの同級生のためでもある。若い人はまだ起こったことを語り直す言葉を持たないから、大人として意味を捉え直す作業をする責任があると感じていました」

そんな入江さんの気持ちが伝わったのか、息子は手作りの絵本の表紙に「入江杏」というペンネームをテプラで作って貼ってくれた。

にいな(NINA)ちゃんと礼(REI)君という二人の名前のアルファベットを組み直せて生み出した新たな名前。

4人の七回忌に当たる年の2006年の子どもの日、『ずっとつながってるよ こぐまのミシュカのおはなし』(くもん出版)を出版し、「入江杏」という名前と共に新たな一歩を踏み出した。

「ミシュカの森」で外へ開く

この絵本の出版記念を兼ねて、2006年から毎年、事件があった12月に開いているのが、グリーフケアの集い「ミシュカの森」だ。

「入江杏という名前を息子がつけてくれた時から、外に出て行こうという気持ちが芽生えました。悲しみに取り込まれてしまうと、これまでの時間が破れ、断たれてしまうので居場所を失ってしまいます。回復するために新しい居場所が必要だと思いました」

犯罪被害だけでなく、何かしらの喪失体験がある人、そんな経験とは関わりがない人も生と死を考えるきっかけにしたいと考えた。毎回、作家の柳田邦男氏や、医師の日野原重明氏、を招いて話してもらい、様々な立場の参加者を受け入れた。

「遺族ケアというと遺族だけで閉じているイメージがあります。傷ついた自分を癒すそんな繭を作るような時間も必要ですが、同時に外に開かれている回路も必要だと思っていました。傷ついた自分のケアは限りがない。依存先を増やすことが必要だとも思ったのです」

そんなことを考えたのは、外部との接触を断ち、自分の中に閉じこもっていた母の姿をそばで見ていたからでもある。皮肉なことに、母の目が加齢黄斑変性や緑内障によって急速に悪くなり、入江さんが外で話すことを嫌がっていた母のエネルギーが衰えてきたことも後押しになった。

「母はなかなか前に進めないし、それまで私も封印するのが私と母との約束という風に思い込んでいました。でも母の気持ちにだけ寄り添っていたら、過去を捉え直して未来に進むことはできない、今が見えなくなってしまうと気づいたんです」

「母のように悲しんだままでいたいと思う人もいる。母のことは好きだし、母の期待に応えたいというのも私の人生の目標の一つでしたから、母と精神的に離別するには大きなエネルギーが必要でした。たまたま礼君のことで対立したおかげで、怒りのエネルギーで離れられたのです」

夫の死、母との関係を語る

母の介護に追われていた2010年1月、元気だった夫が倒れ、大動脈解離で急死した。再び深い悲しみに突き落とされる中、その年の12月1日、夫の誕生日に上智大学で講演をすることになった。

「夫が亡くなったばかりの誕生日に、グリーフケアのことをなぜ話しているんだろうと思いながら、私は母が何に苦しめられていたのかを話したんです。初めてのことでした」

母のことはそれまでタブー視している自分がいた。話すことは避けてきた。

「ずっと私は怒りを感じていて、その対象は犯人かもしれないし、警察に対してかもしれないし、未解決事件の被害者遺族という枠にはめて私を見るマスコミに対してかもしれないと考えていました」

「しかし、怒りのエネルギーの源は、母だったんだなと気づき、それを自分の心に内面化していた自分に気づいて吐き出したのが、大きな一歩になりました」

母は晩年、目が見えなくなっていくのに絶望して、トイレのタオル掛けのフックに帯締めを巻き、首をつろうとして失敗した。

「自殺が失敗に終わったことを母は恥じて、『役立たずが生きてどうするの!』と言うばかりでした。母は事件のことも『私はそんないい話にはできない、素敵な話にはできない』と言っていました。私はそんな母の姿を見て、たとえ悲しみは解消しなくても、封印せずに語り、ほぐすことによって孤立を解消することが必要なのではないかと思い始めていたのです」

震災、そして母の死と語れない人への眼差し

2011年3月11日、東日本大震災が起きた。

テレビに映し出された津波の光景に、事件直後によく見ていた悪夢を呼び覚まされた。黒い波が渦を巻き、自分を飲み込んでいく夢。

気がつくと全身が蕁麻疹で覆われ、呼吸も苦しくなって入院した。

「数日で退院できたのですが、グリーフケアの研究者から『長期被災によるトラウマが身体症状になって現れたのでしょう』と指摘されてハッとしました。今まで、私の心は休んでこなかったのだなと気づきました。被災や被害はずっと続く。そのことを視野に入れたケアが必要なのだと自分の体験から学びました」

被災者のことを思うと居ても立ってもいられなかったが、母の介護があり身動きが取れない。

4月に関西での講演会に呼ばれ、阪神・淡路大震災や福知山線の事故、池田小学校事件の遺族に会うと、皆、起きたばかりの震災被害に対し、「何かしたい」と語り合っていた。

「この時、私は人は悲しみを生きる力に変えていけると実感しました。大きな傷を受ければ受けるほど、自分一人では頑張れなくなるものです。小さなことでもいいから人に与えることが自分を生かす。人は悲しみを通じて人と支え合うことができ、人との関係性で自分を生かすことができるのだと気づきました」

その後、介護の合間に、東北の被災地に支援物資や絵本を持って訪れた。

「被害にあったばかりでもあり、西と東の差もあると思うのですが、語りたくないという気持ちが強いと感じました。また被災地は広くて福島はまた違う。残った人と避難した人でも違う。色々な悲しみや語りがあると思いますが、一緒に考えていこうと寄り添うことが、もしかしたら進むエネルギーになるのではないかと思ったんです」

その年の10月、母を看取った。その翌日、上智大学で講演があった。そこで、母の写真を外の人に初めて見せながら、自分の苦しさを語ることができなかった母を悼んだ。

「母のように声を上げることができない苦しみを見てきたことは、私の新たな道しるべになりました。強い人は、『言わなくちゃわからない』というのですが、そんな人には余計、語れません。社会に向かって発信していく時、声をあげられない人の声にも耳を傾け、声なき声を届けたいと思うようになったのです」

そして、悲しみの中に閉じこもっている人にこう語りかける。

「日常を取り戻すために忘れたいなと思っていることがあるでしょう。でも、思い出し、語り直す機会があると、もう一度、亡き人とも自分自身とも出会い直せる。辛いのですが、やはり大切な時間なんですね。封印したり、忘れてしまったり、なかったことにしてしまえば、大切なものを本当に失ってしまう。それを自分の実感として伝えていけたらなと思うんです」

(続く)