大泉洋さん主演の映画で話題になった『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(前田哲監督、2018年12月公開)。

筋ジストロフィーの主人公が、公的な介護制度が不十分な中で、介助に入ったボランティアの若者たちと交流する姿を描いた作品だが、原作のノンフィクションがあるのをご存じだろうか?

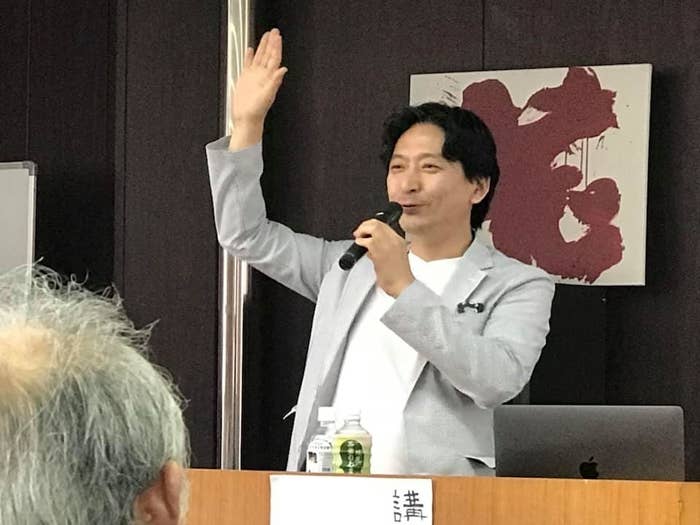

主人公、鹿野靖明さん(1959-2002)のもとにボランティアに入りながら取材して書いたノンフィクションライター、渡辺一史さんも6月1日、兵庫県西宮市で開かれたシンポジウム「筋ジスの自立生活とは?〜筋ジス病棟から自立生活へ〜」で講演した。

支える側、支えられる側の関係がしばしば逆転するのを見てきた渡辺さんは、重度の障害がある人と共に地域で生きていくことについてどう考えているのか。

詳報をお届けする(読みやすくするためにご本人たちの了承を得た上で少し改変を加えた)。

自立生活運動のメッセージを伝えてくれた映画

映画をご覧になった方はどれぐらいいらっしゃいますか? (会場を見て)半分ぐらいですかね。

大泉さんが役作りにとても熱心に取り組んでくださいました。とにかくすごく忙しいスケジュールの方で、映画は昨年末に公開されたのですが、一昨年から今年にかけて、大泉さん主演の映画が5〜6本ひしめいているという状況なんです。

そんな中、筋ジストロフィーの方の役ですから、丸々太った人がやっても説得力がないですね。毎日走り込んで、撮影の時はほおがこけるぐらいに減量して演じてくださいました。

映画をご覧になった方の中で「泣いた」という方はいますか? あ、それはあんまりいないんだ(笑)。

全国300館でロードショー公開する映画というのは、どうしてもエンターテイメントにしなくてはならいという至上命題がありまして、それで原作にはないラブストーリーを入れたりしています。

YouTubeでこの動画を見る

『こんな夜更けにバナナかよ』の予告編

大泉さんは鹿野靖明(しかの・やすあき)さんという実在の方、これからお話しする方を演じてくださったんですが、高畑充希さん(役名・美咲)と三浦春馬さん(役名・田中)はそれを支える介助ボランティアの役を演じました。原作には出てきませんから、架空のボランティアの役なんです。

原作に出てくる何人かのボランティアを凝縮させたキャラクターではあるんですが。三浦さんと高畑さんが付き合っている設定の中に、第三の男として鹿野靖明という恋多き男が首を突っ込んでくる。その三角関係を描いたドラマになっています。

でも、そうしたエンターテイメントを軸にしながらも、観る人にちょっと考えさせられるという映画になっていると思います。

少し裏話をしますと、シナリオの初稿から最終稿に至るまで、じつはもめにもめました(笑)。鹿野さんのお母さんが今もお元気でして、それと元ボランティアの人たち、そして私という、いわゆる原作者サイドと、映画制作者サイドの間で、一時は決裂するかもしれないという局面もありました。

でも、原作や、自立生活をされている皆さん、障害者運動のメッセージの根幹のようなものはどうしても伝えてほしいと、何度かやりとりをする中でこ最終的にういう形になりました。

筋ジスの人としては早い1983年からの自立生活

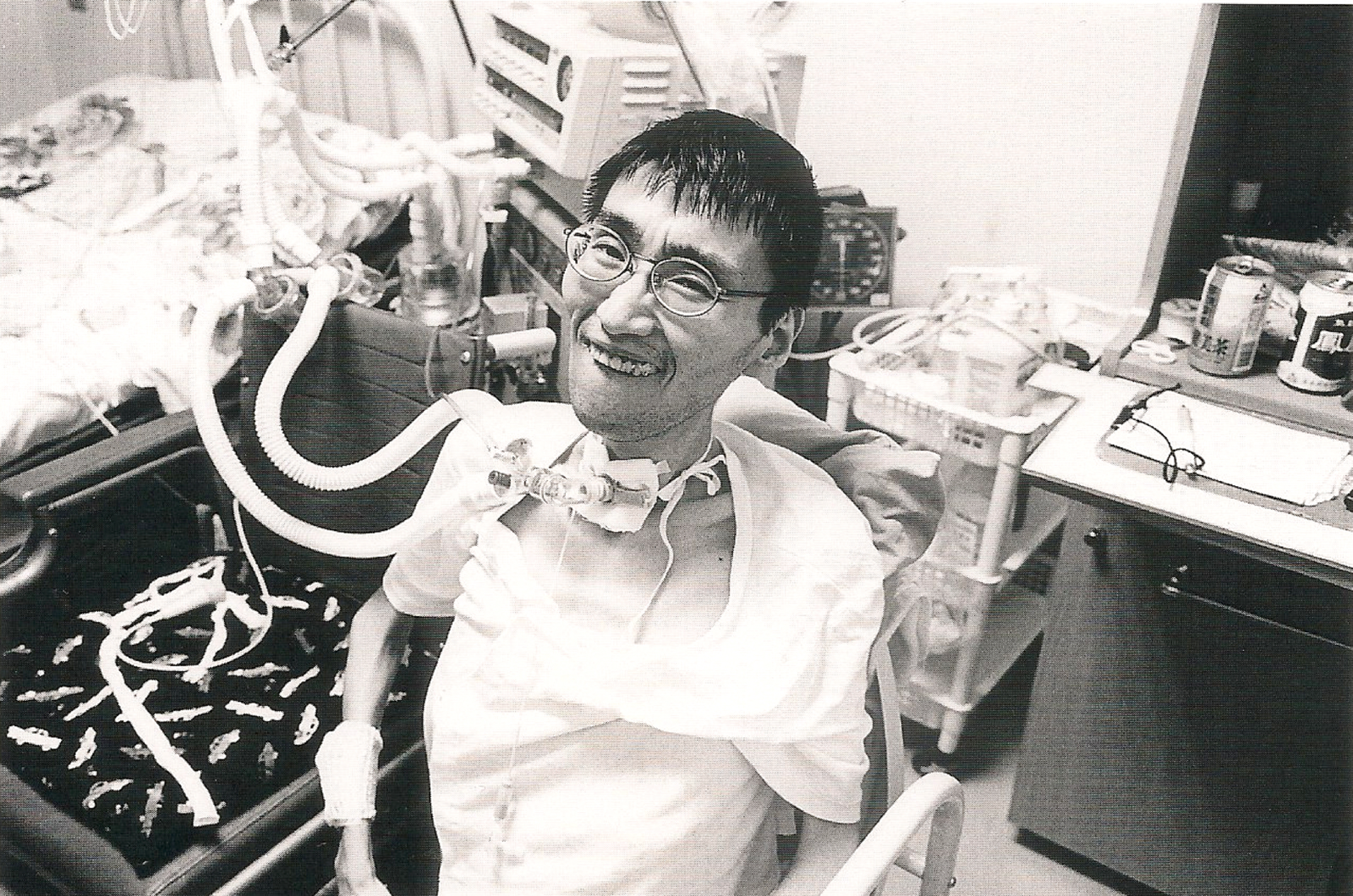

(1998年に、約40人のボランティアを介助に入れて、ケア付き住宅で生活していた鹿野さんを紹介するNHKのドキュメンタリーの冒頭部分を流す)

これが実在の鹿野さんです。大泉さんに似ていますか?(笑)

正直、姿形は似ても似つかないんですが、不思議と、見ているうちに鹿野さんをよく知っている私たちでさえ、瓜二つに見える瞬間がありました。

というか、似てる似ていないという以上に、こういう障害者が実在するんじゃないかと思えるようなリアリティのある演技を大泉さんがしてくださった。俳優さんの力って本当にすごいなと思わせるものがありました。

では、実際に鹿野さんはどういう風に生活していたのかということを話したいと思います。

私が取材を始めたのは2000年で、先ほど流したドキュメンタリーの映像の2年後です。鹿野さんは、35歳で人工呼吸器をつけて、私が取材を始めたのは40歳の時でした。

鹿野さんが自立生活を始めたのは割と早くて、24歳の時です。1983年のことですから、筋ジストロフィーの方としては全国的にみても非常に早い時期だったと思います。

障害者運動と出会い 地域で暮らす思いを育てる

先ほど立岩真也さんのお話の中で、筋ジストロフィー病棟にいる方と障害者の自立生活運動が並行してあったのだけど、残念ながら、その接点があまりなかったという話をされていましたね。

鹿野さんの場合は、北海道に「国立療養所八雲病院(現・国立病院機構八雲病院)」という筋ジス病棟があり、鹿野さんも幼少期からそこに入院していました。ところが当時、八雲病院に併設されている養護学校は中等部までしかなくて、高等部に進学するために八雲病院を出て、札幌にある養護学校の高等部へ進学することになります。

1970年代のことですが、八雲から札幌に出てくることで、鹿野さんは札幌いちご会という有名な障害者団体と出会うことになったのです。

1970年代といえば、青い芝の会の運動が本格化し、府中療育センターでの闘争などが起こった、いわゆる日本の障害者運動がスタート地点といってもいい時代ですが、札幌いちご会もまた1977年に結成された団体で、鹿野さんもそのメンバーに合流していきます。

鹿野さんは、そういう形で障害者運動と触れ合う中で、「どんなに障害が重くても、地域で生活したい」という思いを20代から自分の心の中で育てていく。

2002年8月に42歳でお亡くなりになったのですが、それまでずっとそういう思いを貫き通した方でしたね。

ボランティアに頼らなければ生活ができなかった時代

ところで、映画や原作の中で、「ボランティア」という言葉が前面に出てくるのはなぜだと思いますか?

障害者に公的な介助を保障する制度は、障害当事者たちが運動と交渉を重ね、徐々に勝ち取ってきた制度ですが、鹿野さんの生きていた時代は、今と比べてもその充実度が半分にも満たないという状況でした。

例えば私が取材を始めた2000年当時、自治体によって差がありますけれども、札幌市は、1日24時間のうち、9時間分はだいたい公的介護保障制度でカバーできるという状況でした。

当時は「措置制度」と言われていた時代ですが、それと生活保護の他人介護加算を足しても、24時間あたり13時間分は公費でヘルパーさんを雇えるだけのお金はもらえる。ところが、残りの11時間分は無償のボランティアに頼らなければならない。

そこで、ボランティアに対しては、もらった公的介護料を薄めて配ったり、交通費や食事代ぐらいは支給するという形で、生活していたということです。

24時間、三交代制なわけですが、毎日、片時の空白もつくることなく、ボランティアのローテーションを組むのは本当に大変なことですよね。

札幌ですので、北海道大があったり、いくつか私立大学や看護学校、福祉系の学校もありますが、そういうところに呼びかけて学生ボランティアを集めていました。

たんの吸引 「ボランティアは家族だ」と言い張る

もう一つ、重要なことは、たんの吸引の問題ですね。

気管切開して人工呼吸器をつけると、どうしてもたんが気管や呼吸器の管の中にたまります。そのたまったたんを吸引しなければならないという困難がありますが、たんの吸引は当時、医療行為であり、医療職しかやってはいけないと言われていた時代でした。

要するに医師や看護師しかできないんです。でも、看護師を24時間雇うなんて誰にもできませんよね。そんな中、例外的に家族、あるいは、手が動くのであれば本人だけには吸引が黙認されていました。

でも鹿野さんのように手が動かない在宅の患者さんたちは、ヘルパーさんが来てくれるにも関わらず介護職が吸引してはならないということで、家族が寝ずにやるしかないという大変な困難を背負っていました。

そういう問題意識から、日本ALS協会が中心となって、たんの吸引問題をなんとかしてくれと訴えて、2012年から、介護職にも研修を受ければ吸引してもいいですよという制度が整うことになったんです。

じゃあ鹿野さんはどうしていたかというと、家族は黙認されているのを拡大解釈して、「ボランティアは僕の家族だから、家族であるボランティアが問題を起こしたとしても、責任は僕が取りますから」と言って、ボランティアにたんの吸引をしてもらっていたのです。

こういうのを法律的には、「実質的違法性阻却 」といいます。厳密には違法なんだすけれど、特別の事情を考慮して違法性を問わないということです。

介護職どころか介護さえできない素人のボランティアに、鹿野さんが自分の体を提供して、たんの吸引を教えていました。新人ボランティアの研修というのがありまして、私も取材の一環で研修を受けました。

鹿野さんが先生 何もできない人が一番できる人に

私は取材以前、23歳の時から大学を中退してフリーライターとなりました。鹿野さんのところに初めて取材に行ったのは32歳のときです。

すでにフリーライターとしては10年ぐらいのキャリアがあったんですが、それまで福祉や介護、ボランティアの取材はしたことがなかったんですね。

鹿野さんとボランティアの交流が北海道新聞の大きな特集記事になったことがありまして、知人の北海道新聞社の出版部門の編集者から、そのテーマを一冊の本にしてみないかとたまたま声をかけられました。

全くこの業界を知らないライターとして鹿野さんと「初めまして」と出会って、そこから取材を始めたわけです。

主にボランティアの7割ぐらいが学生ですね。残りの3割ぐらいには主婦や社会人の方などいろんな方がいらっしゃいました。

主なボランティアは学生ですから、だいたい3月になると、卒業就職でたくさん抜けますよね。4月になると新人ボランティアが入ってきますから、何もできないボランティアに鹿野さんが研修をするわけです。

これが研修の時の写真です。

奥にいるのは私ですけれども、看護学校生も医大生もいますし、福祉系の大学の学生たちもいます。マニュアル本が代々受け継がれていまして、鹿野さんが先生なんですね。

私も一緒に研修していますから、「はい。渡辺さん3ページを読んで」などと言われるわけです。

「人工呼吸器のアラームには上限アラームと下限アラームがあって......」とか朗読させられると、「はいここにアンダーラインを引いて」とか鹿野さんが言うわけですね。そういう感じで完全に教師です。

社会的弱者というか、ボランティアに助けられているという側面というよりは、どちらかというと鹿野さんが、みんなに講義をしてあげているという感じです。

帰るときも当然、鹿野さんがボランティアに「今日は忙しいのにきてくれてありがとう」と言うのがまあ普通ですよね。

けれど、実際は全く逆で、帰る時に若いボランティアの人たちが、「鹿野さん、今日はありがとうございました」と頭を下げて帰っていきます。鹿野さんは「まあ、どういたしまして」という感じです。

「いや渡辺さん、研修ってほんと疲れるわ」みたいにぼやいている鹿野さんを見て、私は非常に頭がネジくれるような気がした最初の場面でした。

つまり、「できない」ことを「できる」に転換していく厚かましさ、バイタリティというのでしょうか。

鹿野さんは、「介助を受ける」ということと、「自分の体を教材にして、素人のボランティアに介助を教える教師」という役割を両立していました。

鹿野さんは手も足も動きませんから、ありとあらゆることができない、寝返りも打てないし、排泄しても自分のお尻を自分で拭けません。何もできない人なんです。

ところが、その何もできない鹿野さんが、なぜか人一倍「できる人」に見えるというように、人間関係を逆転させてしまう。

制限だらけの鹿野さんが若者を解放していく

そのあたりは映画でも非常に印象的に描かれています。

映画では、三浦春馬さんのお父さん役は佐藤浩市さんで、大病院の院長です。その跡取り息子が三浦さんであり、北海道大学の医学部に通う医学生という、言って見ればめちゃくちゃ優秀で恵まれた境遇なんですね。

ところが三浦さんは、なぜかうじうじした性格で、自分は医者になれるんだろうか、とか、そもそも自分は本当に医者になりたいんだろうか、と悩む。男子の学生にありがちなタイプでしょう? 原作に出てくる何人かのボランティアもそうだったんですが、自分で自分の能力の限界を定めてしまう。

それに比べると鹿野さんは身体的には何もできないし、制限だらけの人なのに、人一倍自由に生きている。そういう姿に影響されて、高畑さんや三浦さんの心が解放されていくところをうまく描いていたと思うんです。

とにかく障害というマイナスをプラスに転化していく場面をたくさん見ました。

さて、今までの話だけだと、鹿野さんという非常に困難を背負った、いわゆる聖人君子でカリスマ障害者である鹿野さんと、鹿野さんの元に集う、善意に溢れた献身的なボランティアたちの物語ーー。

そんなふうにイメージするのが一般的だと思うのですが、それとは全く違っています。

とにかく「あれしろ、これしろ」と容赦ない鹿野さんにボランティアたちが日々、振り回されます。あるいは、鹿野さんは食べ物の好き嫌いが多いし、人の噂話は大好きだし、もちろんエッチなところもたくさんあったり、どこが聖人君子なんだ?という感じなんですね。そういう人でした。

ボランティアも本当に普通の人たち。よく遅刻してくる人もいたし、鹿野さんの大好物を冷蔵庫から勝手に出して食べてしまうボランティアもいたり(笑)。また、介助を何度教えても覚えられない人がいて、とうとう鹿野さんがキレて、「お前もう来なくていい!」と言ったりします。

そして、みんな人生それぞれに悩みを持っていますね。そういう普通の学生であるボランティアと、本当に一見、「わがまま」で、自己主張の強い鹿野さんとの対決みたいなものがいろんな場面であったんですよ。

(続く)

【渡辺一史(わたなべ・かずふみ)】ノンフィクションライター

1968年、名古屋市生まれ。北海道大学文学部を中退後、北海道を拠点に活動するフリーライターになる。2003年、札幌市で自立生活を送る筋ジストロフィーの鹿野靖明さんとボランティアの交流を描いた『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社、現在は文春文庫)を出版し、大宅壮一ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞。2011年刊の『北の無人駅から』(北海道新聞社)でサントリー学芸賞、地方出版文化功労賞などを受賞。他の著書に『なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える』(ちくまプリマー新書)。