子どもが巻き込まれる事件・事故が相次ぐなか、報道のあり方に厳しい視線が注がれている。

大津市で5月8日に起きた保育園児らが死傷した事故では、保育園側が開いた会見について、ネット上で「なぜ園を追及するのか」とメディアへの批判が広がった。

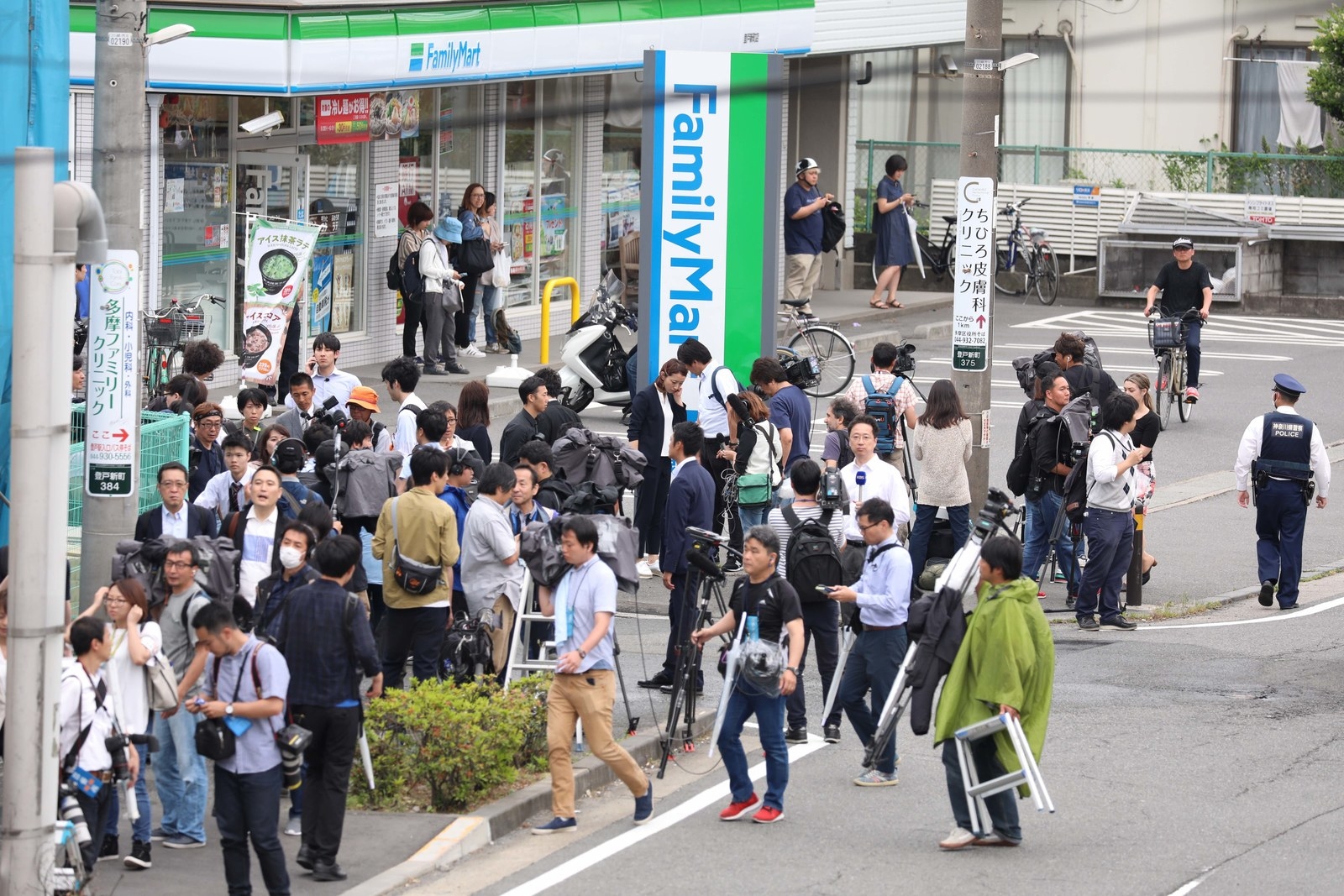

また、1週間前の5月28日には川崎市登戸で児童ら19人への殺傷事件が起き、現場や被害者が通っていた小学校には多くの報道陣が詰め掛け、再び批判が巻き起こった。

双方ともに被害者側が「取材の自粛」を要請をしたこともあり、「被害者取材/報道」の是非を問う声も広がっている。そのあるべき姿について、専門家に話を聞いた。

「被害者に話を聞くという行為そのものに、マスメディアの”業”があると思っています」

そうBuzzFeed Newsの取材に語るのは、法政大学の津田正太郎教授(メディア社会学)だ。

「こういう悲惨な事件事故が起きたとき、ある種の私的制裁のように、みんなが拳を振り上げてしまうことがあります。加害者だけではなく、マスメディアがその矛先になるとも言えます」

「心労で苦しんでいる被害者に話を聞くこと自体に、嫌悪感を持っている人は多い。これまでも潜在的に感じていた人は少なくなかったはずですが、SNSが普及して一般の人が声をあげることで、『不満に思っていたのは自分だけじゃない』と、マスメディア批判が加速されていったのではないでしょうか」

メディアを「ただの野次馬」として感じている受け手は少なくないというのが、津田教授の見方だ。

特に会見や現場の様子などが生中継されるようになった最近は、記者の質問の内容は態度を指摘し、特定し、さらに批判するという流れもたびたび起きている。

大津の事故のあとには、批判の高まりを受け、京都新聞などが紙面やサイト上で「正確な事実を伝え、再発防止策を探るためには、被害者である園の側への取材も必要だった」と説明した。

津田教授は、メディア側が繰り返してきたこうした「再発防止」というロジックには疑義を持つ。

「再発防止とは、マクロに、社会全体で負う問題。それを、たまたまそこにいる被害者に負わせてよいのでしょうか」

マスコミによる「二次被害」

大量の報道関係者が自宅にまで押しかけ、無理やり被害者のコメントを取ろうとする。葬儀場にまで、カメラが集まる。記者会見ではときに、心無い質問をぶつけてしまうーー。

たびたび問題視される被害者への取材。事件・事故の「二次被害」を生んでいるとも指摘されることは少なくない。

阪神淡路大震災やオウム真理教をめぐる一連の事件、神戸の児童殺傷事件、和歌山カレー毒物混入事件など、メディアが大きく取り上げる事件や災害、事故が相次いでいくなかで、報道側でもこの20年ほどの間、常に議論がなされてきた。

2001年12月には、いわゆる「メディアスクラム」(集団的過熱取材)についての見解が日本民間放送連盟から出されている。

「取材対象者のプライバシーや一般市民の平穏な生活が侵されているという批判の声が高まっている」として、以下のような「取材場の留意点」がまとめられたのだ。

(1)いやがる取材対象者を集団で執ように追いまわしたり、強引に取り囲む取材は避ける。未成年者、特に幼児・児童の場合は特段の配慮を行う。

(2)死傷者を出した現場、通夜・葬儀などでは、遺族や関係者の感情に十分配慮する。

(3)直接の取材対象者だけではなく、近隣の住民の日常生活や感情に配慮する。取材車両の駐車方法、取材者の服装、飲食や喫煙時のふるまいなどに注意する。

日本新聞協会も2001年12月、ほぼ同じ内容の見解を出している。こうした流れを汲み、少しずつ改善はされているという見方もある。一方で、いまだに批判を受けざるを得ない過熱報道が起きているという現実もある。

加害者だけを報じるべきなのか

関係者への取材を元に、被害者の人物像を報じることへの批判もたびたび、上がっている。多く聞かれるのは「被害者よりも加害者について報じるべきだ」という指摘だ。

津田教授は、こうした言説の危険性を、以下のように指摘する。

「容疑者段階で犯人扱いしてしまうことや、メディアに社会的制裁をする権限を与えることは許されるのか、という問題点があります」

「また、加害者側の過去の家庭環境や境遇にスポットを当てることで、意図せずして免罪しているような印象を被害者が持つようなこともあります。理解するということは、許すこととつながっている部分があるのです。そのこと自体が、被害者自体を傷つけてしまう」

もう一点、指摘するのが「集団的記憶」という側面だ。

ニュージーランドのモスクで今年3月に起きた銃乱射テロでは、加害者のことを記憶から抹消するべきだという声も出ている。BBCによると、ジャシンダ・アーダーン首相は以下のように語っている。

「皆さんは、大勢の命を奪った男の名前ではなく、命を失った大勢の人たちの名前を語ってください。男はテロリストで、犯罪者で、過激派だ。私が言及するとき、あの男は無名のままで終る」

「今回の川崎のケースに関しては、動機が明らかになっていない」と前置きをしたうえで、津田教授は語った。

「テロなど、社会への怨恨から起きた犯罪で、社会的に認知されることに目的がある加害者側を大々的に報道するということは、結果として加害者を社会的に承認し、集合的記憶にとどめてしまうという部分もあるかもしれません」

そのうえで、津田教授は「メディアを批判するあまり、被害者の声を封じ込めてしまうのはよくないこと」とも語った。

「批判する側にも、ある種の思い込みがあります。被害者はとにかく放っておいてほしいもの、アプローチすること自体が失礼にあたるのではというイメージです。一方で、取材されないことで傷つくこともある。言いたいことがあるにもかかわらず、メディアが来てくれなかった、という声もあります」

ないがしろにされてきた被害者

1999年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被害者遺族、本村洋さんは『〈犯罪被害者〉が報道を変える』で、メディアスクラムについてこう述べている。

取材報道された被害者が『メディアスクラムに遭った』などと言うけれど、逆に、報道されず『私のところには来てくれなかった。あなたはいいですね、たくさん報道されて』と私に言う人もいる。ここがすごく被害者報道のむずかしいところだと思う。

メディアスクラムだけが問題ではないのです。メディアスクラムに遭う人は年間20人もいないかもしれない。その裏側に、取材してほしかった、こんなこと伝えたかった、事実はこうじゃない、そういう思いを抱えた人も多くいることを知っていただきたい。

そのうえで津田教授は、かつて被害者に対する取材がないがしろにされてきた歴史がある、という。

「被害者の方が注目されるようになったのは1990年代後半からです。それまでは、加害者の側の異常性をほじくり返すような報道が一般的でした」

「2000年に全国犯罪被害者の会が結成され、(それまで犯罪被害者が声を上げる場を設けていなかった)司法制度のなかで犯罪被害者の声をあげ、メディアがだんだんと取り上げるようになってきたという歴史があります。果たして、それ以前に戻ってしまって、良いのでしょうか?」

犯罪報道をなくせばよいのか

では、もういっそのこと、犯罪報道を無くしてしまえば良いのではーー。

津田教授はそんな「思考実験」をしたという。

「しかし、それでみんな黙っているのか。おそらく、SNSでこんなことがあった、あんなことがあったと無責任な噂が拡散していくでしょう。不正確な情報が流れたりもするでしょう」

「実際、今回の事件でも『犯人は在日だ』という根拠のない話が流れました。加害者の名前が出たことが、そういう噂を抑止する一つの要因になっている。根拠のない情報の蔓延を防ぐためにも、メディアが情報を提供しないといけないはずです」

そのうえで、こうも語った。

「おそらく、どういった報道をしても批判は絶対に出るでしょう。被害者取材も、加害者取材も、すべてがだめということに応えていたら、何もできなくなってしまうのではないでしょうか」

「警察発表を聞き、それをそのまま報じる記者が一番正しいとなれば、『(権力機関と)癒着して批判的な報道ができない』という、従来マスメディアが批判とされてきた姿勢を取るよう、社会の側が改めてメディアに求めることになります」

報道のあるべき姿とは

では、理想的な被害者報道とは、何なのだろうか。

「速報性が求められる世の中においては難しいかもしれませんが、ある種のタイムラグが必要なのではないかと思います。事件発生当初は落ち着かないだろうし、不安定なのだろうけれど、しばらくたってから、じっくりと話を聞いてくれる記者さんがいれば、それで救われる人も出てくるのではないでしょうか」

「一方で、時間が経ってしまうとニュースバリューも落ち、関心が下がるという問題点もあります。事件ごとに、被害者、あるいは加害者のパーソナリティが違う。常に適応できるルールもありません。報道側がそれぞれの当事者の特性、要望を踏まえて、その場その場で判断をしていくしかない」

冒頭に記しているように、取材行為そのものに”業”がある以上、答えはないのかもしれない。

とはいえ、それは免罪符ではない。報道に携わる一人ひとりが改めて、一つひとつの所作に向き合うことはもちろん、たびたび上がる批判をどこまで受け止め、どう昇華するのか考えていく必要があるのだろう。