終戦から74年。平成が終わり、この国は新たな時代を迎えたが、歴史はなおも「あの戦争はなんだったのか」と、私たちに問いかけてくる。

戦後、「A級戦犯」を裁いたのが極東国際軍事法廷、いわゆる「東京裁判」だ。戦争指導者とされた28人が起訴され、東条英機ら7人が絞首刑、16人が終身刑となった。

映画「人間の條件」などで知られる小林正樹監督は1983年、この裁判を1本のドキュメンタリー映画に仕立てた。制作5年、上映時間は4時間37分。被告人たちは、どのように裁かれたのか。判決の瞬間を生々しく伝える映像は、戦後の平和を謳歌する人々に「あの時代」を顧みる機会を与えた。

今夏、この『東京裁判』がデジタルリマスターで蘇った。亡き小林監督とともに脚本を担った監督補佐の小笠原清さん(83)は、「東京裁判は、まだ終わっていない」と語る。この映画は、令和を生きる私たちに何を問いかけるのか。

50万フィート超の膨大なフィルムから紡いだ。

――そもそも『東京裁判』が制作された背景と、今夏にデジタルリマスター版が公開されることになった経緯とは。

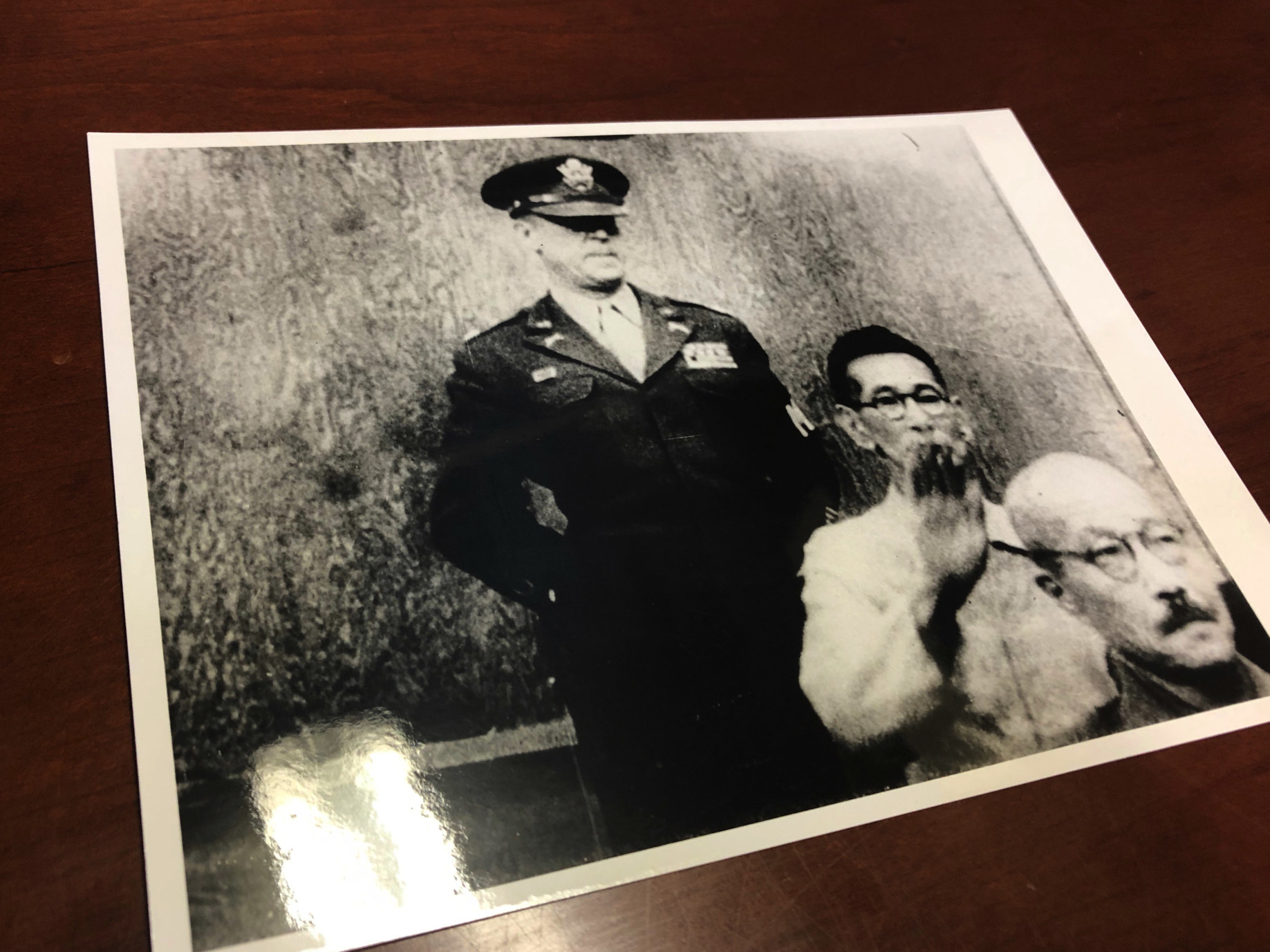

この映画は、米軍の撮影班が法廷で東京裁判を撮影したフィルムが元になっています。国防総省の機密文書として秘匿されていましたが、1973年に法令で公開されました。

時間にして計170時間、フィルムケース1100缶分、長さ50万フィート超に及ぶ膨大なフィルムから、私たちは裁判の基本的な流れ、法廷内のやりとりをまとめ、1つのストーリーにまとめました。「東京裁判」を追体験してもらえるようにしたわけです。

企画自体は、講談社の創立70周年の事業として進められました。

――小林正樹監督は一兵卒として従軍経験があり、捕虜生活も体験していました。日中戦争を人間の視点から描いた『人間の条件』も含め、「アジア・太平洋戦争」を考えるこの映画には最適の人材だった。

小林監督は、三つの素材を軸にして構成を考えていました。

法廷の記録を基本として、裁判で起訴されている問題の戦争や社会状況を伝える映像、そして裁判の背景となっている戦後の日本と世界の社会情勢の映像資料です。

裁判が成り立っている社会環境が見えてこないと、当時の世界の立体的理解にはならない。そう考えて、国内外で集めた戦中・戦後のニュース映画、記録映画などの映像を活用しました。

あの裁判を観客の皆さん自身が検証できるように、こうした素材を可能な限り集め、編集することで映画は完成した。法廷以外の映像はかなり雑多なフィルムの寄せ集めなんです。

米軍撮影のフィルムも、状態が良いのも悪いのもある。外国のニュース映画の画質も劣化や痛みで、そのまま使えないものも多い。それを全て再生し、複製しました。

これらの画調を整え、つなぎ合わせ、「何とかこの調子なら、1本の映画として見られるだろう」となるまで、フィルムは4回ぐらいデュープ(複製)を余儀なくされました。

しかし、デューブするたびに画像の鮮明度が落ちていく。そのギリギリの妥協の果てに出来たのが1983年の『東京裁判』でした。

――なるほど。当時の映画は物理的にフィルムを切って、貼って、編集しなければならなかった。技術的には綱渡りだったんですね。

そうなんです。我々としては「機会があれば、何とか鮮明な画像にしたい。臨場感あふれる画面にして、説得力のある記録映像として残したい」という気持ちがありました。

その可能性を未来に残すために、調整は不完全ながら最もシャープな画像のネガだけは別ロールにして残しておいたんです。

幸い今の時代にデジタル化の技術が確立されたので「これはイケるかも」と。そこで講談社にデジタル化をしませんかと要望を出したんです。

折しも、講談社側も上映貸し出し用のフィルムも傷みが進み、劣化の問題を抱えていた。あれだけ長尺なものですからね、このままではトラブルも多くなるでしょう。

ちょうど講談社側の動きと、私からの要望の時期が一致した。すごくタイミングがよかったんです。

速記録を紐解きながら音声を翻訳

――映画の元になった米軍撮影のフィルムとはどういうものだったのですか。

米軍の撮影フィルムを見て、最も驚いたのは全て映像と音声を同時録音で撮影していたことでした。当時の日本のレベルから見れば大変な技術なんですよ。

日本の劇映画でも技術的にはできましたが、常態化していなかった。当時のアメリカ映画では同時録音は当然のことでした。米軍もその水準で同録撮影をしていたんです。

また同録されている音声は、当然のことですが基本的な対話のやりとりは英語です。したがって英語音声は全て翻訳しなければいけない。それだけでも分量的に大作業です。

その次に記録された映像の登場人物たちが誰で、裁判のどの部分にあたり、どういう内容なのかについて、確認しなければならない。

そのため裁判の過程を記録した全10巻の速記録をひも解いて、全てのフィルムをその内容と照合し、確認ながら使用可能な素材の選択をするわけです。

予想をはるかに上回る難作業となりました。その作業だけで1年半以上が飛んじゃいました。

――そんなにかかったんですか。当初は1年ぐらいでつくる予定だったと。

結局その時点で予算も制作体制も組み直しとなりましたが、その結果、その素材の内容がよくわかってきました。湯水のごとくフィルムを回し、全編を記録していたかに見えましたが、そうではなかった。

(米軍内でも)フィルムの支給には制限があり、東条英機とか有名人中心に、やっぱりスター主義でカメラを回しているんですよ。その中から大事なテーマを中心に取り上げました。

米国にとって都合の悪い部分も残されていた。

――政治的な内容かつ歴史的な内容ゆえに気を遣ったところもあったのでは。

講談社からは特に、脚本や制作内容について規制を受けるということは一切ありませんでした。左右のイデオロギーに傾かず、客観的な立場で、退屈しないものを作ってもらえれば、あとは何も言いませんと。

フリーハンドで預けられ、予断や偏見なく作れる環境が保証されていたことは幸せでした。素材選択についても、全く自由裁量で進められました。

例えば、連合国側のアメリカ人弁護士の発言で速記録から消された部分がありますが、映像では残っていた。歴史的な史料というか「証拠物件」としても貴重でした。

アメリカにとって都合の悪い部分でも、フィルムにはちゃんと残されていた。後世の人間が検証できるよう、決して捨て去られてなかったということですね。資料の保存のアメリカの優れたシステムだと思います。

戦争経験者から反響、中曽根首相も見た

――83年に公開された当時は、どんな反響がありましたか。

爆発的な反応という印象でした。当時の日本人の大半は、東京裁判について、歴史の授業や報道、何かしらの論評でかいつまんだ知識はもってはいたでしょう。

しかしその実態を、映像を通じて脈絡づけて見る機会は全くありませんでした。

――確かに。東京裁判を徹頭徹尾、最初から見ていく機会はなかったでしょう。

公開された1983年といえば戦後38年にあたります。当時の社会には、まだ戦争経験者がたくさんいた時代でした。

戦後復興は成し遂げたけど、心の奥底には「結局、あの裁判は一体何だったのか?」という疑問は多くの人が抱いていた。だからと飛びつくように見てくれました。

試写会の後で出会ったある初老の男性の感想が記憶に残っています。

「私はこの戦争で海軍士官として一生懸命に戦っておりましたけれど、あの時代の世の中はこうなっていたんですか。よくわかりました。ありがとうございました」

戦時中はみんな閉鎖的な、まわりが見えない世界で戦っていたわけです。そうさせられていたんだなと改めて実感したたことを今でも覚えています。

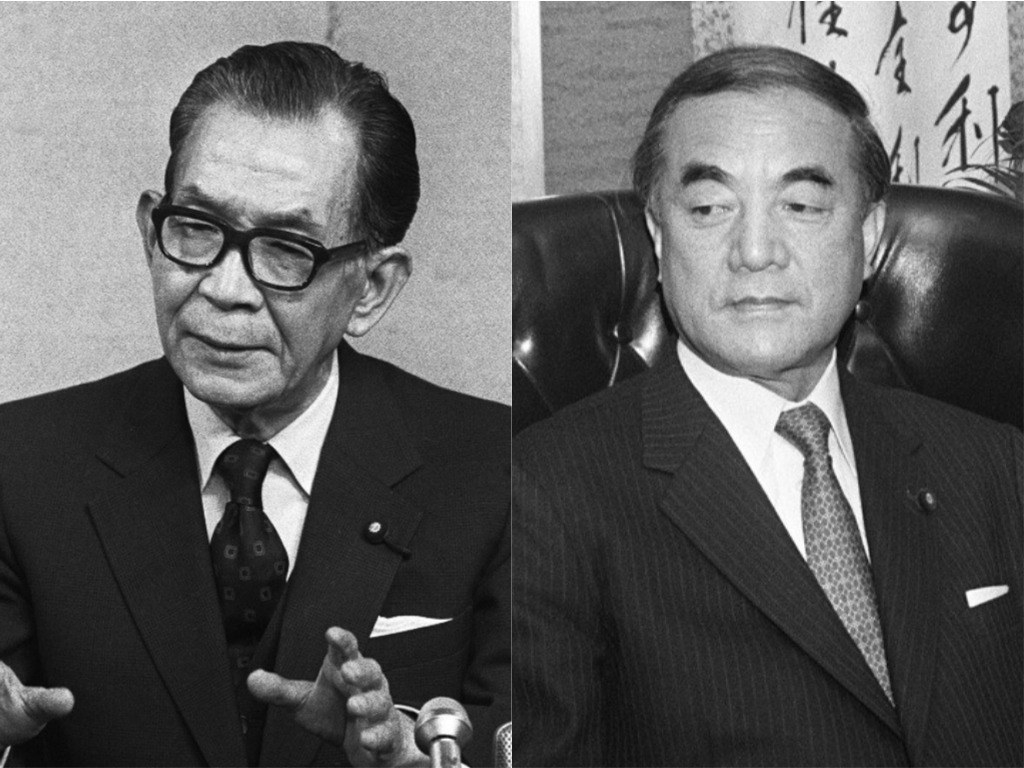

それから当時の試写には、三木武夫前首相、後の中曽根康弘首相の姿も見えましたし、他にも何人かの国会議員も見ていましたね。

――どちらも自民党の政治家ですよね。中曽根氏は海軍経理学校出身の海軍士官でした。三木氏も戦時中の帝国議会で大政翼賛会からの推薦を受けずに衆院議員として活躍していた。

三木さんは激賞してくれたと秘書の方から聞きましたし、中曽根さんは試写室を出たあと、興奮の面持ちだったとも聞いています。

今の政治家の皆さんにも見ていただきたいですよね。歴史的な事実、史実を的確に示している資料や文献をきちんと踏まえた上での判断が大事です。実態の伴わない歴史観や思い込みで予断的な議論になるようなことは、避けたいですね。

「東京裁判」に、どう向き合うべきか

――「東京裁判」そのものは、いまなお議論が続く裁判です。

裁判自体が抱える課題も多いわけです。勝者が敗者を裁いた不公平さを取り上げて、いまなお声高に「東京裁判は無効だ」という人もいます。

映画にも登場するインド代表のパール判事の指摘は、法の公平性という点で当時から注目され、「日本無罪論」が話題にもなりました。

パール判事は、事後的に定めた法律で被告を裁く「東京裁判」は、法的には明らかに不当だと指摘します。

その一方で、28名の被告人の行為を「正当化する必要はない」と明言しています。映画でも、この点はきちんと伝えました。

一部の人たちが声高に叫ぶ「パール判事が無罪と言った」だけが、一人歩きするようなことにならないように注意したつもりです。

この映画には、見る人によって様々な課題、問題を見いだすことができます。

私は個人的によく思うのですが、例えば、仮にもし日本が戦勝国だった場合、日本は「東京裁判」よりも開明的で、より公平な裁判を開く能力があったのか。

また、戦争犯罪人の裁判において、戦勝国が自国の裁判権を放棄して、第三者に公正な裁判させることは、政治的な現実としてあり得るのか。その当時そんな事例があったのか。

よく言われるように「東京裁判」は、裁判という形式をとった政治決着だ、という風に見た方が実態を理解しやすい。私は必然的な政治劇だったと理解しています。

政治劇として見ることによって、我々は勝者敗者双方まとめて、より深く、広く矛盾点や歴史的課題を見出すことができるように思います。

「東京裁判」は開放的な情報公開体制の中で裁判ができた一方、誤謬を持ちつつ、様々な矛盾をさらけ出しながら開かれた裁判だった。だからこそその中に大きな含蓄があるように思います。

――裁判に対して、当時から矛盾の指摘や批判があった点に触れています。観客は、この裁判について時に混乱し、深く考えざるを得なくなる。

そこですね。今おっしゃったように、これだけの問題を前にすれば誰だって混乱せざるを得ません。

世界大戦の責任を裁く国際軍事裁判において、正義か不正義か、不公平とか不当だとする議論が法廷において出てくる、こんな世界を、混乱なしに、明快な答えが出せるはずはありません。

裁判所自体がその矛盾を抱えながら、この裁判に決着をつけなければならない、そういう実態が見えてきたわけです。

同時に、あれだけ悲惨な戦争があったのだから、その責任問題について、日本人一人一人が自分たちのこととして苦しみ、考えなければ、本当の答えに近づけないのではないかと思うんです。

世間的には憎き戦犯と見られていた東条英機を、小林監督は映画の中では一人の人間として捉えて、その答弁や発言をきちんと紹介しています。

世評にまかせて「こいつはけしからん奴だ」と初めから裁判の結果を追認し断罪してしまったら、観客はその存在や責任行為について考えることしなくなってしまう。

こだわったのは、被告を「人間」として描くこと。

――小林監督も、そこにいた「人間」を描くことにこだわった。

あの戦争を、全て「軍部の暴走」として罪を押し付け、自分たちは無罪であったかのように思い込んだとしても、そんなことで済むはずはありません。

当時の日本人は、戦争の加担者でもあり、被害者でもあった。否応無しにその両面的な立場に立っている。その自覚は必要だろうと思うわけです。

国家の中枢で戦争を遂行する決定を下し、日本を引きずっていった人たちの生身の姿にきちんと向き合い、もう一度自分自身が「あの時代は何であったのか」と考えて見る必要がある。

自分としての裁きはどうなのか、それをみんなで考えていかないといけない。映画『東京裁判』はそういう思考を促し、素材を提供することにもなると思います。

――被告の生身の姿、人間らしさは、文字情報では得られない感覚でした。大川周明が東条英機の頭を後ろからパチンと叩くシーンや、証言台では被告人同士が開戦責任問題で非難の応酬になったり……。

開戦時に外務大臣だった東郷茂徳と、海軍大臣だった嶋田繁太郎が対立したシーンですね。

戦前の国民にとって、被告人たちは天上びとのような存在だった。それが、あの法廷で利害を争う生身の姿をさらした。それを一般の国民が目にして「あの偉い人たちもこんなものだったのか」と感じる。

大川が後ろの席からいきなり乗り出して、東条被告の頭をピシャッと叩く、これがかつて日本の進路を誤らせた有力者の姿なのか、喜劇なのか悲劇なのか、そういう実態をズバリとみせる。これも記録の力ですね。

――是が非でも天皇を訴追したいウェッブ裁判長が、東条英機の証言を聞いて、我が意を得たりと畳み掛けるシーンも印象的でした。

結論から言えば、この裁判を通して天皇を救ったのは実はアメリカだったとも言えるでしょう。

仮に「東京裁判は勝者による裁判でけしからん」「不当である」「無効にすべきだ」と強調すれば、天皇の免責はなかったことになる可能性もあるわけです。

一面だけを切りとって否定しても、あまり意味がない。矛盾を背負い込むだけでしょう。

この映画は、戦争を生きた世代から次世代への遺言。

――「東京裁判」を顧みるための構成には、苦労があったと思います。戦争が終結する直前のポツダム会談の映像から始まり、玉音放送、歌人の土岐善麿が詠んだ敗戦の和歌や戦勝に熱狂する欧米の街頭の市民の様子も。市井の声と社会の流れをうまく合わせていました。

こうした構成や編集は、やはり小林監督とメインスタッフたちが、終戦前後の社会に生きていた人たちが関わったからだと思います。

その時代を体験していない今の人たちがつくったとしたら、同じ素材でもまた全然違うものになると思いますね。

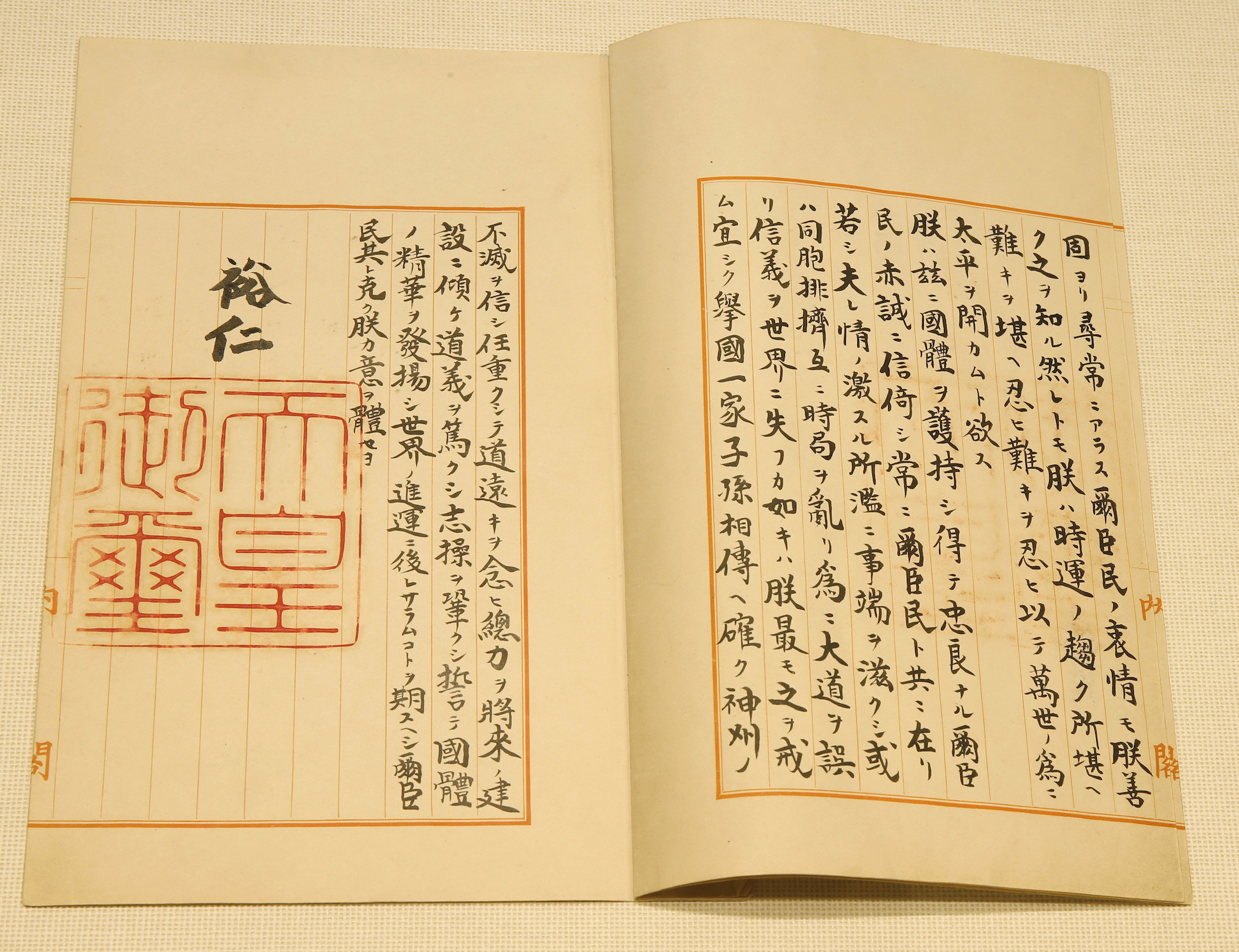

特に玉音放送の完全字幕化は、監督の意図でもありました。

ルビつき字幕を入れたからすんなり理解できるわけでもないですが、それでも終戦当時の雰囲気というか、あの独特の言葉からは時代性が共有される、そういう感覚的影響は非常に大きいと思います。

映画『東京裁判』は、あの時代の証言の一つであり、戦争の時代を生きた我々から今の世代へ、そしてさらに次世代への伝言・遺言です。未来へのタイムカプセルですね。

その内容が、古きよき時代のメルヘンや回顧談ではなく、これをひもとくことで常に現代と繋がっている、近現代史の原点じゃないかという実感を持ってもらえたら、理想的な役割を果たしたことになると思います。

――新しい世代の人々が見ても、現代に重なる意味をくみとれると。

そうですね。先日もある大学で試写会をやりましたが、多くの方々に今の時代とつながっているんだという実感を持ってもらえたようです。

裁かれた時代、つまり戦時中と違って、今は世の中で何が起こっているかという情報もすぐに手に入る。矛盾だらけの世界情報に日常的に接している分、今の学生さんたちは肌感覚として理解しやすいのかもしれません。

エンドロールに「終」も「完」もつけなかった理由

――ラストシーンも印象的でした。「東京裁判」なのに、戦犯の処刑で終わらせず、その後の世界情勢を映像で紹介しています。東西冷戦、中東のスエズ危機、欧州のハンガリー動乱、米ソのキューバ危機と…。

私も当初は、戦犯が処刑され、あの戦争に対する識者の評価やメッセージを引用してみようかとは思いました。

ところがどんな名言をもってしても、この映画のラストを締めくくることにならなかった。映画の現実がいかに強烈だったのかということです。小林監督も「やっぱり、映像で終わることが一番いいですね」と言う。

――そして最後はベトナム戦争。ナパーム弾から逃げる裸の少女の写真(題名「戦争の恐怖」)で終わる。

戦争で最も被害を受けるのは、無辜の民。庶民ですよ。ですから、その視点がきちんと見える映像がいい。そこで咄嗟に思い出されたのがピュリッツァー賞を受賞した、ベトナム戦争でナパーム弾を浴びて逃げ惑う裸の少女の写でした。

ただ、太平洋戦争の写真じゃないので、ストレートにつながりにくい。とりあえず通信社から写真を送ってもらいました。それを見るなり、小林監督は「これでいいんじゃない」と一言。その時点で、この写真を最後のシーンにしようと直感で決めたようです。

私は私で、どうすれば映画のラストがこの写真につながるだろうかと、思案させられました。

問題は、そもそも「東京裁判」は何を目指していたのかということ。その目的は、世界の戦争を終わらせ、世界を平和にすることを目標として連合国が日本を裁いたわけです。

したがって、連合国は当然、世界の平和を維持する責任と義務を持っているはずです。ところが、そんなことはお構いなしに、世界のあっちこっちでドンパチが始まった。

「こういう現実を、一体どう考えるのか」と。世界の恒久平和を願う「東京裁判」も日本国憲法も、アメリカをはじめ連合国が残した平和保証の担保物件ではないのか。

そのことをアメリカや連合諸国に問い続けるべき立場にあるのが、日本ではないのか。そう考えているうちに、その後の国際紛争の年表が流れ出し、ごく自然体でラストカットのベトナム戦争の無防備な少女の写真につながったわけです。

――ベトナム戦争に介入したアメリカに、理想と現実のズレを突きつけた。エンドロール後にも「完」や「終」などエンドマークがなかったことも驚きました。

脚本を書き上げた時、最後に「終」とか「完」を書き入れると、何ともぎこちない。浮いてしまうんですよね。「終」って、「何が終わりなんだ」と。

映画は終わりとしても、ここに提起された現実は、何も終わっていないのではないか。そう問われている。結局「終」は書かずに小林さんに脚本を見せ、監督の裁量に預けた。

決まったのは最後の製作関係者の総合試写段階でした。みんなが集まったところで、小林監督が「この映画には、エンドマークは入れないことにします」と宣言した。

映画は終わっても、そもそも「東京裁判とは何だったのか」という整理が、日本人の中では終わっていない。「東京裁判」と、その後の世界の矛盾と向き合う覚悟を持っことで、その課題を見据えることができると思うんです。

だから「終」は見た人が考えてください、と観客に預けているわけです。

映画『東京裁判』は2019年8月3日(土)よりユーロスペースほか全国順次公開中。