生理用品を買うときに袋に入れなくてもいい、と意思表明するハッシュタグ「#NoBagForMe」が、Twitterで盛り上がっています。

ハッシュタグを提唱したのは、生理用品のパッケージを開発中のプロジェクトチーム。メンバーでアパレル経営者のハヤカワ五味さんは「生理用品を人前に出すべきではない、という意識を変えたい」と話します。

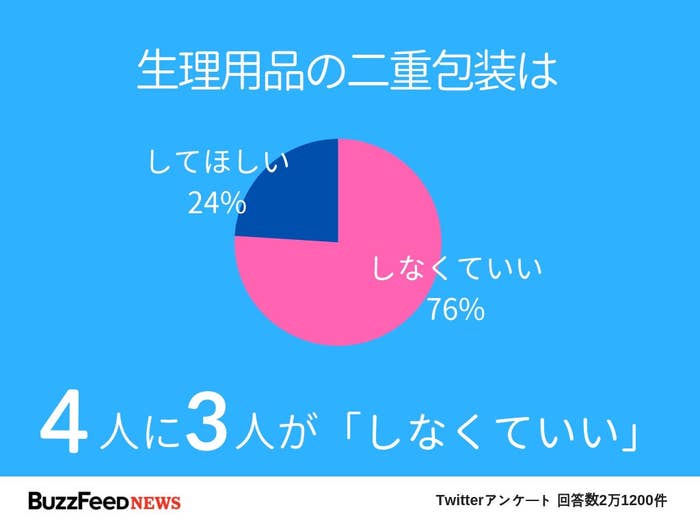

筆者がTwitterで「生理用品の二重包装をしてほしい」かどうか聞いたアンケートには、2日間で2万1200件の回答があり、「二重包装しなくてよい」を選んだ人が76%いました。

では、そもそもなぜ、生理用品は隠すべきもの、という慣例になっているのでしょうか。『生理用品の社会史』の著書がある歴史社会学者の田中ひかるさんに、詳しく聞きました。

生理は珍しく、恐ろしいものだった

月経を不浄視する慣わしは、古くから、また世界的にあり、つい最近まで世界各地に、月経禁忌にともなう慣習が存在していました。いまも残っている地域もあります。

医学が発達していなかった時代には、出血は死を連想させ、人々は経験的に血液が病を媒介することを知っていました。突然の出血への恐怖があったのでしょう。宗教的な意味合いや感染症予防の観点からも、まず「恐れ」、そして「穢れ」の意識が形成されていったようです。

民俗学者の大森元吉氏が、1972年に世界各地の月経禁忌について報告しています。コスタリカでは月経中の女性と同じ食器を使った人は死ぬと信じられていました。インドやアフリカには、月経中の女性は鍋や釜を他の家族と別にする慣習のある地域がありました。

アメリカで1970年代に報告された内容では、ヨーロッパでも月経禁忌の慣習が広く見られ、イタリア、スペイン、ドイツ、オランダでは、月経中の女性が花や果物に触ると萎びる、などと言い伝えられていた農家がありました。

「月の穢れ」と呼ばれた

日本では、平安時代に書かれた現存する日本最古の医学書『医心方』に、「月帯(けがれのぬの)」という布製の経血処置用品が紹介されています。月経は「月の穢れ」などと呼ばれていました。月経禁忌は平安時代に始まったという説があります。

それからざっと千年、1872(明治5)年に明治政府が発布した「今より産穢憚り及ばず候事」という法令によって、月経禁忌は公には廃止されました。

しかし地域によっては、月経禁忌の慣習が解消されたわけではなく、戦後も根強く残っていました。

「月経小屋」に隔離されていた

西南日本を中心に各地に「月経小屋」が存在し、産前産後や月経中の女性を隔離するために使われていました。

月経小屋での生活には時代や地域によって差があり、人によって受け止め方も違いました。

家事、育児から解放されてゆっくり休める、隔離はむしろ女性を守るためだ、という意見もあれば、地域共同体のすべての人に月経日を把握される理不尽さ、玄関先でひとりで食事をとる様子を通りかかる子どもにまで蔑まれるつらさを感じていた人もいたようです。

いずれにしても、こうした慣習によって、周りの人たちだけでなく女性たち自身も「月経は不浄」だということを内面化していったと考えられます。

自分は穢れているのだ、家族の中でも一段下の扱いなのだ、と否応なく信じることになったのです。

進化しなかった生理用品

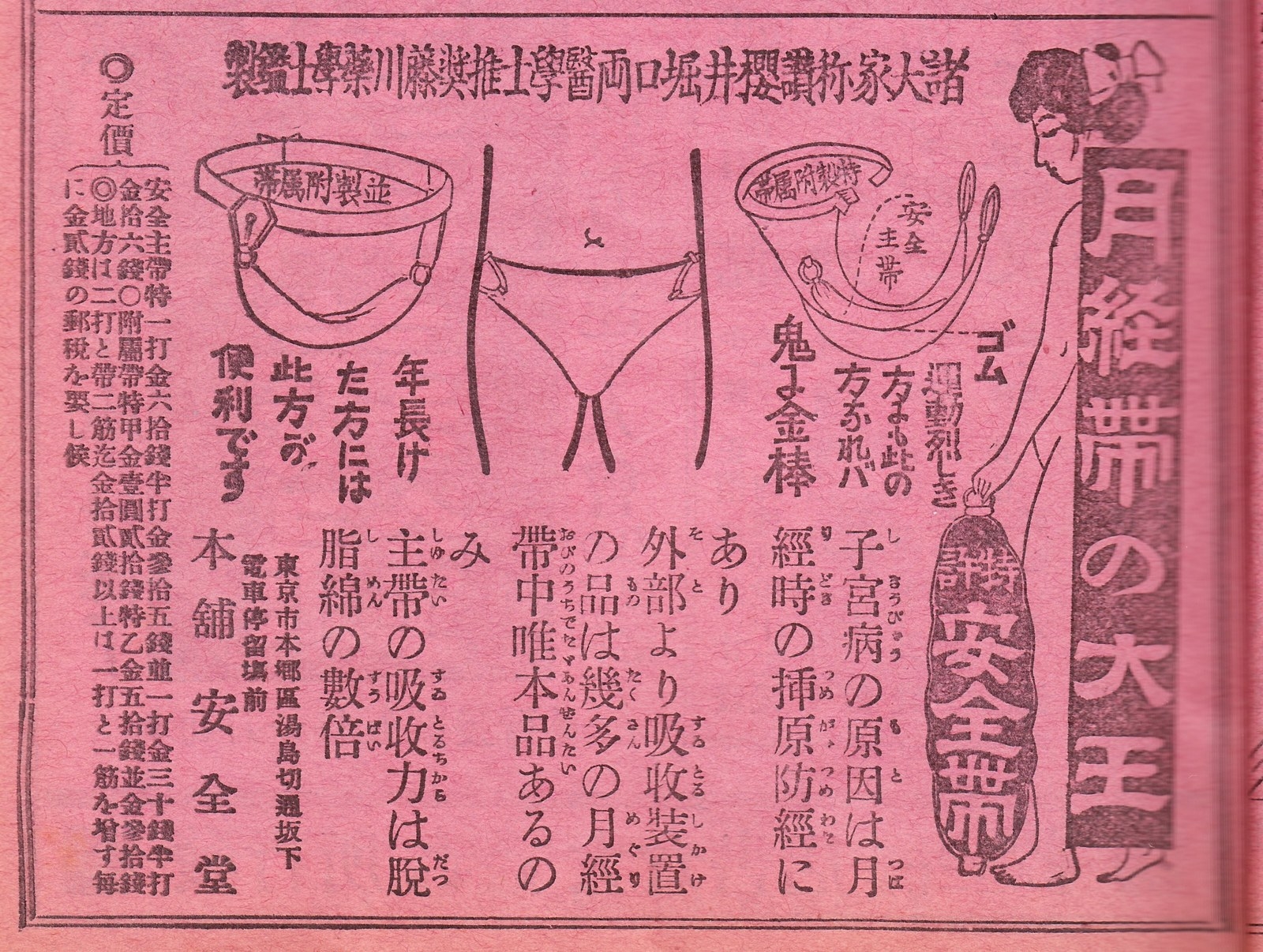

日本で最初に既製の生理用品ができたのは、明治時代です。それまでは、粗末な紙や綿を膣に「詰め」たり「あて」たりし、その上から手作りの丁字帯で押さえるなど、試行錯誤の処置をしていました。

この丁字帯がゴム製や布製の既製品になったものが「月経帯」と呼び分けられるようになりました。

戦後は、脱脂綿をあて、股の部分にゴムを貼った「ゴムびきパンツ」を履くという形が普及しました。

それから、1961(昭和36)年にアンネナプキンが発売されるまで、生理用品の形にはほとんど進化はありませんでした。

なぜ進化しなかったのか。一つには、明治時代にはまだ、月経回数が少なかったということがあります。

平均寿命が短く、子どもを産む回数が多く、また栄養状態が豊かではなかったため、生涯の月経回数は50〜60回で、現代の女性の9分の1ほどの回数だったと推測されています。

もう一つは、月経不浄視です。月経は「不浄なもの」「女のシモのこと」であるという意識から、女性からも男性からも、改良を訴える声が出づらかったことが背景にあります。

母から娘に語り継がれた

そのため経血の処置方法は、基本的には母子伝承でした。母親から手作りの丁字帯をもらったという人もいれば、母親や姉とすら話ができず自己流で対処したという人、経血処置用品を「不浄なものだからお日様にあてちゃいけない」と教わった人もいました。

また、生理用品の広告が女性誌に掲載されるようになり、月経時の安静や衛生の大切さについて、上流階級の女性たちには啓蒙されるようになりましたが、労働者階級の女性たちはその対象ではありませんでした。

農家の「嫁」や工場で働く女性労働者たちは、生理中だからといって安静にすることもできず、「あて」るスタイルでは動きづらいため、脱脂綿を膣に「詰め」る従来の処置方法しかできず、脱脂綿を日中に交換することもままならず、取り出せなくなるようなトラブルもあったといいます。

月経の「透明化」

いまは、初経を迎えたときから機能的な生理用品が販売されており、スーパーでもコンビニでもネットでも、誰もが同じ商品を比較検討することができます。階級格差も地域格差もなくなり、こうした月経不浄視の歴史を知らない人たちもいるでしょう。

逆に、月経は「透明化」されているとも言えます。ナプキンの薄型化や吸収力の向上、鎮痛剤の普及によって、月経中であることを周囲から悟られなくなり、個人差があるにせよ、本人も月経中であることをあまり意識せずに過ごせるようになりました。

月経を不浄視、タブー視する以前に、月経を「ないもの」として振る舞うことができるようになったわけです。

さらに言えば、ピルなどの登場によって月経をコントロールしたり、なくしたりすることができる時代もすぐそこにきています。

もちろん、月経中の快適さや利便性を追求することと、月経を蔑ろにすることは、まったく異なります。

「不潔」と「不浄」の混同

生理用品が開発されていなかった時代には、処置の失敗による経血の漏れは日常茶飯事で、衣服ににじんでいることもよくありました。銭湯やバスの車内には時々、うっかり落ちてしまったらしい経血のついた脱脂綿が転がっていました。

水洗トイレが普及する1950年代までは、捨てられた脱脂綿や経血を家族が目にするのも当たり前でした。月経は日常の光景の中にあり、経血への慣れや「粗相」に対する大らかさもあったものです。

月経の過剰な「透明化」は、こうした大らかさを排除し、月経を「隠すべきものだ」という周囲からの圧力につながりかねません。

もちろん経血は排泄物であり、感染症の危険もあります。人目にさらすものではなく、衛生的な処理をしなければなりません。だからといって、それをタブーだと意識したり、月経という生理現象が存在しないかのように振る舞ったりする必要はありません。

経血は「不潔」ではあるけれど、月経は「不浄」ではないのです。

いまも世界各地には、月経不浄視によって苛酷で不衛生な処置を強いられている女性たちがいます。すべての有経女性が、経血の処置に悩まずに済み、月経の期間をより快適に過ごせるようにと願わずにいられません。