BERLIN -- Mohammed y su esposa Roqa decidieron escapar de los bombardeos en Siria junto con sus dos hijas.

Ahora, a dos años y más de 2.000 kilómetros de distancia, estoy sentada con Reema y hablamos sobre Frozen.

"Tú eres la princesa Anna y yo la reina Elsa", me dice Reema.

"Pero yo soy mucho mayor, yo debería ser la reina", digo.

"Pero te llamas Anna. Te sienta mejor", dice, y ríe.

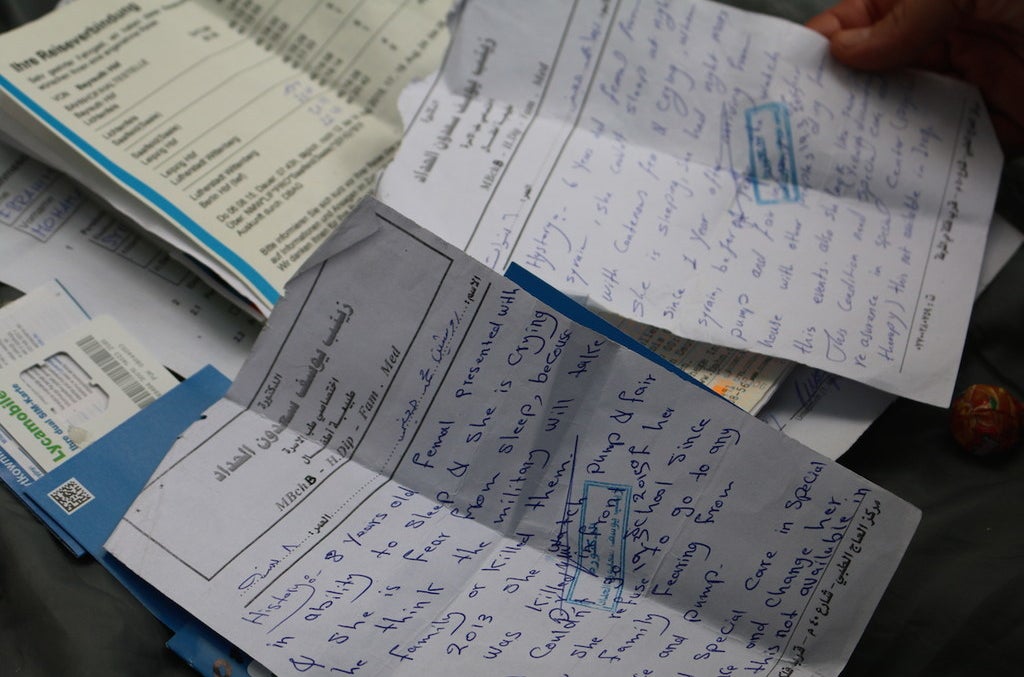

Ahora todos (Mohamed, Roqa, sus dos hijas y yo) nos sentamos en mi cocina. Mohammed y Roqa me cuentan como escaparon de su hogar en Aleppo, Siria, y llegaron a Berlín. Rushin, su hija mayor, a veces asiente. Tiene ocho años y no duerme bien de noche. Suele tener pesadillas. Sus padres, que son kurdos cristianos, me muestran un documento en apariencia oficial que lo confirma. Lo obtuvieron de un doctor en un campo de refugiados de las Naciones Unidas ubicado en Erbil, parte del Irak kurdo, su primer destino al escapar en marzo de 2013. Desde entonces, las niñas casi no fueron a la escuela. Reema, la menor, tira de la manga de su madre para mostrarle su dibujo de la princesa Ana.

“Es mejor morir en el mar que por una bomba”.

Conocí a la familia un día atrás, un viernes de agosto en el barrio berlinés de Wedding. Afuera hace más de 30 grados, el sol brilla impiadoso, y casi no hay sombra frente a la oficina estatal de salud y servicios sociales, el primer punto de registro para los refugiados que vienen a Alemania. Hay unas 500 personas en lista de espera para registrarse. Hacen fila para sacar número. No hay agua, y muy poca comida.

Mi novio y yo fuimos a la oficina en respuesta a un llamado de la organización Moabit Hilft, una iniciativa vecinal que intenta ayudar a los refugiados en sus necesidades diarias. Compramos cosas para darle a quienes esperan; pañales, agua, galletas.

Esa fue la primera vez que ví a Mohamed. Corría enfurecido, su cara y su brazo estaban rojos. Intenté preguntarle qué sucedió, y señaló a un policía, haciendo un gesto como si estuviese usando una botella de spray. Hubo un altercado entre los refugiados y las fuerzas de seguridad, y la policía intentó calmar la situación con gas pimienta.

Mohamed fue rociado con gas. Señaló a su hija: "Ella también". Rushin se fregaba los ojos y lloraba en silencio.

Ver a Mohammed y su familia me recordó el modo en que huímos de Ruanda (mi madre y sus tres hijos pequeños) luego que nuestra familia y amigos fueran asesinados durante el genocidio contra el Tutsi, en 1994. No puedo ni imaginarme cómo habrá sido su viaje hasta Berlín.

“Pensé que Europa sería diferente. Pero tampoco nos quieren aquí”.

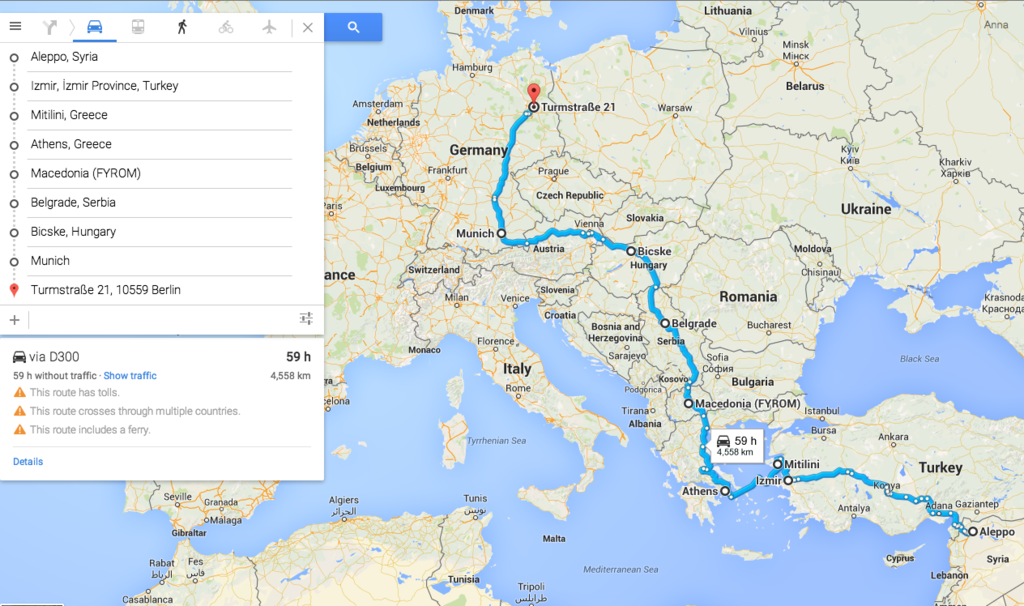

No hablo árabe, y Mohamed no habla inglés, así que resulta difícil comunicarnos. Le pido a una amiga que vino con nosotros a la oficina estatal que nos traduzca, y accede. Mohammed nos cuenta como Roqa tuvo que presenciar el asesinato de sus padres. Puedo ver lo difícil que le resulta hablar sobre eso y no le hago más preguntas. Mohamed nos cuenta sobre las bombas que cayeron en Aleppo aquella noche, y cómo la familia decidió escapar. "Es mejor morir en el mar que por una bomba", dice. Mientras describe el viaje en un bote inflable desde la ciudad turca de Izmir hacia Grecia, se quiebra su voz: "Nos dijeron 'Dos horas en línea recta, y luego doblen hacia la derecha para llegar a Grecia'".

El motor del bote que navegaba frente a ellos dejó de funcionar.

Tuvieron suerte. Su bote, que llevaba 30 adultos y 10 niños, pudo llegar a la costa. El motor del bote que navegaba frente a ellos dejó de funcionar; Mohamed y su mujer nunca supieron qué les sucedió a sus tripulantes.

Una vez que llegaron a Grecia, una familia holandesa los dejó alojarse en su casa de verano. Desde ahí fueron a Macedonia, luego a Belgrado, la capital de Serbia, y en adelante atravesaron a pie los más de 80 kilómetros que los separaba de la frontera con Hungría. Mohammed cuenta que en la frontera estuvieron tres horas sentados en círculo junto a otros refugiados. Los guardias de frontera Serbios hacían sus necesidades justo al lado de donde estaban sentados, dice.

Estoy al borde de las lágrimas, y Rushin interrumpe a su padre: "Pensé que Europa sería diferente, pero tampoco nos quieren aquí. Aquí también quieren quemarnos". Ahora son sus padres los que lloran. Les ruego que se queden en mi casa, por lo menos esa noche. Ellos temen que no los registren, pero les aseguro que la oficina está cerrada durante el fin de semana, y que los traeré de vuelta el lunes. Una nube negra aparece de la nada, y comienza a levantar el viento. Mohamed mira a su esposa.

Al poco tiempo viajamos en automóvil desde Moabit a Friedrichshain, pasamos por la cancillería y Friedrichstrasse: el recorrido turístico de una ciudad que no les da la bienvenida. Están cansados. Las niñas duermen, Mohamed y Roqa miran por la ventana y se hablan entre susurros. Luego me contarán que se conocen desde hace 14 años.

En mi departamento, les doy toallas y hago sus camas. Se duchan. Llamo a mi mamá para contarle sobre mis invitados. Recordamos nuestro escape de Ruanda, 21 años atrás. En camino a Uganda, un hombre nos alojó, nos dejó dormir y ducharnos, y luego de unos días volvimos a sentirnos humanos. Tenía cinco años, y recuerdo bien lo aliviada que ví a mi madre. Hasta sonrió: algo que no había hecho desde que asesinaron a mi padre.

“Vinimos aquí porque queremos vivir en paz junto a nuestras hijas”.

Mientras nuestros huéspedes se bañan, voy de compras con mi novio por segunda vez. Caminamos lado a lado. Pienso en lo inquebrantable que debe ser el vínculo de una familia que vivió todo esto. Mohamed y Roqa me lo dirán más tarde: "Vinimos aquí porque queremos vivir en paz junto a nuestras hijas: sin guerras y con niños que puedan ir a la escuela y jugar en la calle".

Pregunto en Facebook: "¿Alguien tiene ropa para niños y dos adultos?"

La respuesta es conmovedora; una mujer nos trae una valija llena de ropa, lápices de colores, zapatos y juguetes. Roqua llora cuando ve la valija, y las niñas se prueban su ropa nueva. Cuando le envío las fotos a la mujer, me dice "Tengo más si lo necesitan".

El sábado, comemos omelettes y bebemos té. Las niñas intentan enseñarme árabe y kurdo. Los ojos verdes de Reema brillan orgullosos cuando pronuncio correctamente una palabra. Rushin y Reema hacen muecas y reímos. Más tarde, Roqa me dirá que durante su estadía en Turquía, Reema tuvo una operación en la cabeza. Soportó la herida desde Aleppo. Las bombas impactaron de noche, y la familia buscó refugiarse en la cocina y el baño. Cuando detonaron, la cabeza de Reema se golpeó contra el fregadero. Desde la operación, tiene problemas con su ojo izquierdo.

No hablamos solamente sobre barcos y bombas. Otro día, sentados también en mi cocina, Mohamed y Roqa me preguntan por qué no me casé con mi novio. "¿Cuánto tiempo llevan casados?" pregunto. Mohamed hace una pausa y responde, "Nueve años". Roqa lo mira ofuscada y lo corrige: "Hace 10 años".

Reímos.

"Si deseas ser la princesa Anna debes tener uñas azules", me dice Reema. "La reina Elsa tiene uñas rojas". Estamos sentadas en el sillón y esperamos que se sequen nuestras uñas. En la televisión está Frozen. Las dos niñas cantan y otra vez me esfuerzo en no llorar; de vez en cuando Rushin dice "Te quiero". Dice que soy su hermana mayor, y que debo prometer no olvidarme de ella.

Una semana después, los voy a visitar a un refugio de emergencia en Karlshorst. Están bien, aunque temerosos. La oficina de asuntos sociales y sanitarios los aloja temporalmente, pero luego no saben a dónde irán.

"No puedes entrar", me dice un guardia de seguridad en la puerta del gran edificio gris, y agrega que acaba de llegar un nuevo grupo de refugiados. Mohamed y Roqa salen a recibirme. Desde ahí, nos muestran su habitación, en el quinto piso.

Una semana después, los obligan a irse porque no hay espacio para nuevos refugiados. Pruebo llamar a ocho hoteles y hostels de Berlín hasta que encuentro uno dispuesto a recibir a la familia. Un hotel, el Ibis de Neukölln, me dijo que tenían una política de no tomar ningún refugiado, aunque el gobierno alemán pague por su estadía.

17 días luego de su llegada a Alemania, Mohamed, Roqa, Rushin y Reema viven en un hostel de Neukölln, al sudeste de Berlín. Tienen un pequeño departamento dentro del hostel; debajo de ellos vive otra familia siria. Es pequeño pero cómodo, con cocina y baño, pueden lavar su ropa y colgarla para secar en el patio, en donde juegan Reema y Rushin. "¿Qué pasó con tus uñas azules?" pregunta Reema.

Media hora después, estamos sentados en un sillón de cuero de la recepción del hotel. "El sillón me recuerda al bote inflable en el que viajamos hasta Grecia", dice Reema. Y ya no sé qué decir.

Este artículo fue traducido del inglés por Javier Güelfi.